Ecco 41 storie di Global Voices sulla forza e la creatività dello spirito umano, per provare che il 2016 non è stato poi così orribile.

Giorno: 8 gennaio 2017

L’anno in breve: la crisi dei rifugiati nel 2016

Quest’anno si è registrato un numero mai raggiunto prima di sfollati e rifugiati deceduti in mare.

L’anno in breve: la crisi dei rifugiati nel 2016

Quest’anno si è registrato un numero mai raggiunto prima di sfollati e rifugiati deceduti in mare.

Le Scarpe dei Caporali

Uno spettacolo teatrale di Salvatore Cutrì con la regia di Paolo Grossi

Da un’inchiesta di Matteo De Checchi e Valentina Benvenuti

Le Scarpe dei Caporali

Uno spettacolo teatrale di Salvatore Cutrì con la regia di Paolo Grossi

Da un’inchiesta di Matteo De Checchi e Valentina Benvenuti

Aleppo, Ankara, Berlino: geopolitica del disastro

Santiago Alba Rico Bisognerà analizzare le conseguenze e mettere in guardia dai pericoli, ma nessuno può essere sorpreso da ciò che è successo. Era una questione di tempo. Sia l’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara che l’attentato di Berlino si iscrivono in una logica inarrestabile, prodotto di un’accumulazione storica precedente e che ha avuto inizio cinque anni fa. Quello che la […]

Aleppo, Ankara, Berlino: geopolitica del disastro

Santiago Alba Rico Bisognerà analizzare le conseguenze e mettere in guardia dai pericoli, ma nessuno può essere sorpreso da ciò che è successo. Era una questione di tempo. Sia l’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara che l’attentato di Berlino si iscrivono in una logica inarrestabile, prodotto di un’accumulazione storica precedente e che ha avuto inizio cinque anni fa. Quello che la […]

Maktub blog in WordPress e gli strani numeri del 2016

mcc43 Nessuna statistica di fine 2016 dai Folletti di WordPress. Chissà perché. Allora provvedo per conto mio, poiché c’è un dato che mi preme sottolineare. La statistica è presto fatta: 51 articoli pubblicati nel 2016, meno dei 58 del 2015, totale visualizzazioni 32.000, non molto dissimile dai 33.000 dell’anno precedente. Proprio il numero delle visualizzazioni dà […]![]()

Una nuova agenzia per i nuovi rifugiati arabi?

Guardando soprattutto al caso siriano, ci si chiede chi si occuperà dei milioni di rifugiati e sfollati prodotti dal conflitto

L’articolo Una nuova agenzia per i nuovi rifugiati arabi? sembra essere il primo su Arabpress.

Una nuova agenzia per i nuovi rifugiati arabi?

Guardando soprattutto al caso siriano, ci si chiede chi si occuperà dei milioni di rifugiati e sfollati prodotti dal conflitto

L’articolo Una nuova agenzia per i nuovi rifugiati arabi? sembra essere il primo su Arabpress.

Passioni (Radio3): sulle orme del Grande Gioco

“Passioni – Sulle orme del Grande Gioco”

“Passioni – Sulle orme del Grande Gioco”

In onda per due fine settimana il 7-8 gennaio e il 14-15 gennaio 2017 alle ore 14.30 sulle frequenze di Radio3

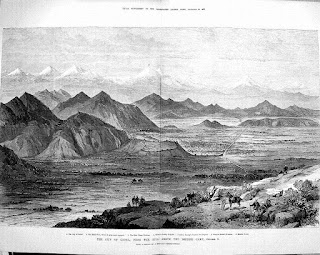

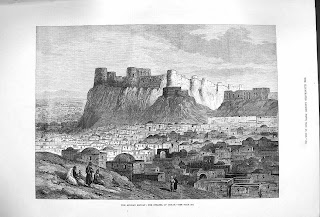

Lungo tutto il 1800 il Regno Unito, o meglio l’Impero britannico, e la Russia, o meglio l’Impero degli Zar, combatterono una guerra molto particolare che ha preso il nome di Grande Gioco, Great Game o, alla russa, Torneo delle Ombre. Fu una guerra strana e in molti casi “fredda” e non solo perché si battagliava anche nelle steppe gelate dell’Asia centrale – come nelle torride pianure afgane – ma perché non venne mai combattuta direttamente e le battaglie furono spesso a colpi di spiate, tradimenti, complotti e non solo al suono delle trombe degli eserciti. La guerra si faceva comunque attraverso gli altri – gli afgani, gli uzbechi, i tagichi – e mai con uno scontro frontale. I due Imperi si spiavano con ogni mezzo: il Regno unito temeva un’invasione russa dell’India, la perla dell’Impero. Gli zar pensavano invece che l’Inghilterra, con la sua potente macchina economica e militare, potesse invadere, con soldati e commercianti, le terre su cui l’ombra di Pietroburgo si andava allargando a Est. In mezzo c’erano Stati come l’Afghanistan, vecchi imperi come quello persiano o – più a Nord – i canati dell’Asia centrale: Bukhara, Chiva, Samarcanda. Il viaggio sulle orme del Grande Gioco attraverserà dunque alcune delle principali città che furono il teatro di questo scontro tra titani. Cercando i segni di quella strana guerra combattuta in conto terzi e guardando anche a cosa sono diventate oggi: cosa c’è ancora di quel fascino che fece innamorare gentiluomini russi e mercanti inglesi, agenti indiani e funzionari della Compagnia delle indie, militari zaristi e fedeli ufficiali di Sua Maestà britannica? Un viaggio a Bukhara e Samarcanda, nel cuore dell’Asia Centrale; da Peshawar attraverso il passo di Khyber a Kabul, Herat, Jalalabad, città afgane oggi preda di un Nuovo Grande Gioco; e infine Pietroburgo, dove gli zar e i loro consiglieri studiavano ogni singola mossa di quel Torneo la cui ombra sembra sopravvivere al suo passato.

Sulle orme del Grande Gioco – Passioni del 7 gennaio 2017

Durante tutto l’Ottocento L’Impero britannico e quello zarista si spiarono con ogni mezzo: il Regno unito temeva un’invasione russa dell’India, la perla dell’Impero. Gli zar temevano invece che l’Inghilterra, con la sua potente macchina economica e militare, potesse mangiarsi le terre su cui l’ombra di Pietroburgo si andava allargando a Oriente. In mezzo a questo Grande Gioco c’erano Stati come l’Afghanistan, vecchi imperi come quello persiano o i canati del Nord: Bukhara, Chiva, Samarcanda. Il nostro viaggio sulle orme del Grat Game comincia proprio da Samarcanda, una città su cui Marco Buttino, il più importante studioso italiano dell’Asia Centrale, ha da poco dato alle stampe un saggio per i tipi di Viella che si intitola proprio Samarcanda.

Durante tutto l’Ottocento L’Impero britannico e quello zarista si spiarono con ogni mezzo: il Regno unito temeva un’invasione russa dell’India, la perla dell’Impero. Gli zar temevano invece che l’Inghilterra, con la sua potente macchina economica e militare, potesse mangiarsi le terre su cui l’ombra di Pietroburgo si andava allargando a Oriente. In mezzo a questo Grande Gioco c’erano Stati come l’Afghanistan, vecchi imperi come quello persiano o i canati del Nord: Bukhara, Chiva, Samarcanda. Il nostro viaggio sulle orme del Grat Game comincia proprio da Samarcanda, una città su cui Marco Buttino, il più importante studioso italiano dell’Asia Centrale, ha da poco dato alle stampe un saggio per i tipi di Viella che si intitola proprio Samarcanda.

Ci faremo anche aiutare con letture tratte da Il Grande Gioco di Peter Hopkirk e da Il ritorno di un re di William Dalrymple usciti in Italia per Adelphi

Sulle orme del Grande Gioco – Passioni dell’8 gennaio 2017

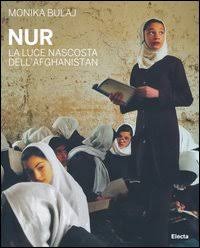

Ripercorrendo le tante strade del Grande Gioco, quella guerra “fredda”combattuta a migliaia di chilometri da casa da britannici e russi nell’Ottocento, l’Afghanistan è la tappa per eccellenza. Da Herat a Ovest o da Peshawar a Est – attraversando il passo di Khyber – eserciti, agenti segreti, spie camuffate da commercianti o viandanti, cercavano di guadagnare Kabul, il nodo del controllo delle grandi vie di accesso dall’Asia centrale all’India. Come sono oggi queste città? Ce lo racconta la principessa e Soraya Malek, nipote di quel re Amanullah che fu l’ultimo monarca afgano a subire la maledizione del Great Game. Ma ci faremo aiutare anche da scritti di storici dell’epoca e da due giornalisti: la fotografa e antropologa Monika Bulaj, che al Paese ha dedicato il volume Nur, la luce nascosta dell’Afghanistan, e dall’inviato de Il Messaggero Valerio Pellizzari che visse a Kabul durante l’occupazione sovietica negli anni Ottanta. E da due sacerdoti italiani, Caspani e Cagnacci, che scrissero un bellissimo saggio negli anni Cinquanta.

Ripercorrendo le tante strade del Grande Gioco, quella guerra “fredda”combattuta a migliaia di chilometri da casa da britannici e russi nell’Ottocento, l’Afghanistan è la tappa per eccellenza. Da Herat a Ovest o da Peshawar a Est – attraversando il passo di Khyber – eserciti, agenti segreti, spie camuffate da commercianti o viandanti, cercavano di guadagnare Kabul, il nodo del controllo delle grandi vie di accesso dall’Asia centrale all’India. Come sono oggi queste città? Ce lo racconta la principessa e Soraya Malek, nipote di quel re Amanullah che fu l’ultimo monarca afgano a subire la maledizione del Great Game. Ma ci faremo aiutare anche da scritti di storici dell’epoca e da due giornalisti: la fotografa e antropologa Monika Bulaj, che al Paese ha dedicato il volume Nur, la luce nascosta dell’Afghanistan, e dall’inviato de Il Messaggero Valerio Pellizzari che visse a Kabul durante l’occupazione sovietica negli anni Ottanta. E da due sacerdoti italiani, Caspani e Cagnacci, che scrissero un bellissimo saggio negli anni Cinquanta.

Quel silenzio color zafferano

Fece scalpore anni fa un articolo su Aung San Suu Kyi, allora icona della resistenza ai militari, uscito sull’autorevole e paludato Journal de Geneve. Il quotidiano della città svizzera tagliava a fette la Signora in giallo, rea di esser la figlia di un’élite che, come altrove nel mondo, poteva educare i suoi pargoli nelle università britanniche per poi farli giocare alla rivoluzione. Ma Aung San, non ancora Nobel per la pace e con un futuro di perenni arresti domiciliari, era si figlia dell’élite (suo padre era stato l’eroe della resistenza antigiapponese) ma alla rivoluzione proprio non giocava. Nel 1988, i militari birmani al potere dal 1962, ancorché richiamandosi a un vago principio socialista, avevano annegato nel sangue l’ennesima rivolta e Aung San iniziava a essere molto di più che la semplice icona di una resistenza al regime. La donna aveva coraggio da vendere e una volontà di ferro mascherati da un sorriso disarmante. Nobel dal 1991, li doveva dimostrare nel 1999 quando il marito inglese giaceva moribondo in un letto europeo. I militari le diedero il permesso di espatriare per l’ultimo saluto ma lei rifiutò. Sapeva che uscire significava mai più rientrare.

Fece scalpore anni fa un articolo su Aung San Suu Kyi, allora icona della resistenza ai militari, uscito sull’autorevole e paludato Journal de Geneve. Il quotidiano della città svizzera tagliava a fette la Signora in giallo, rea di esser la figlia di un’élite che, come altrove nel mondo, poteva educare i suoi pargoli nelle università britanniche per poi farli giocare alla rivoluzione. Ma Aung San, non ancora Nobel per la pace e con un futuro di perenni arresti domiciliari, era si figlia dell’élite (suo padre era stato l’eroe della resistenza antigiapponese) ma alla rivoluzione proprio non giocava. Nel 1988, i militari birmani al potere dal 1962, ancorché richiamandosi a un vago principio socialista, avevano annegato nel sangue l’ennesima rivolta e Aung San iniziava a essere molto di più che la semplice icona di una resistenza al regime. La donna aveva coraggio da vendere e una volontà di ferro mascherati da un sorriso disarmante. Nobel dal 1991, li doveva dimostrare nel 1999 quando il marito inglese giaceva moribondo in un letto europeo. I militari le diedero il permesso di espatriare per l’ultimo saluto ma lei rifiutò. Sapeva che uscire significava mai più rientrare.

A trent’anni di distanza Aung San, per anni beniamina di ogni amante della libertà e dei diritti, è ancora nel mirino. Davanti al dramma di una minoranza bistrattata nel Paese di cui è alla guida (non è premier ma è come se lo fosse) è rimasta zitta. Non una parola o meglio qualche farfugliamento sbrigativo. Tutti le hanno dato addosso e, certamente, con motivo. Perché tace? Calcolo politico? Odio atavico per i musulmani? Condivisione del peggior istinto di alcuni monaci (tra cui il noto Ashin Wirathu)?

|

| Ashin Wirathu monaco |

Un funzionario della diplomazia italiana allarga le braccia: «Fa quello che può, perché dall’altra parte c’è il rischio di un colpo di Stato». Non solo dunque uno scontro con potere politico ancora fortissimo ma il rischio di un colpo di coda sempre in agguato. Un segnale, e i soldatini uscirebbero dalle caserme. Quando nel 2015 la sua lega per la democrazia vince le elezioni si apre inevitabilmente una transizione difficile, caratterizzata da una coabitazione forzata da leggi che garantiscono ai militari un quarto dei parlamentari e da un braccio di ferro che imporrà per gli uomini in mimetica Interni, Difesa e Frontiere, tre ministeri chiave per gestire un Paese ormai in mano ai civili.

Aung San ottiene il governo (anche se è ufficialmente solo “Consulente di Stato”) ma non il potere effettivo con cui deve fare i conti. Nonostante la vittoria elettorale, il suo partito ha a che fare con una legislatura che si basa su due camere – elette per la prima volta in un clima democratico – ma che prevedono una quota di parlamentari in automatico ai militari: la Camera delle Nazionalità (Amyotha Hluttaw) ha 224 seggi e la Camera dei Rappresentanti (Pyithu Hluttaw) 440. Ma nella prima 56 e nella seconda 110 sono appannaggio delle Forze armate. Certo, la Lega ha la presidenza della Repubblica e diversi ministeri, ma politica interna e di difesa restano in mano ai soldati. In questo braccio di ferro scoppia il caso rohingya, per la verità già deflagrato – in tempi recenti – più volte: nel 1978, nel 1992, nel 2012 e nell’ottobre scorso. Durante il pogrom del 2012 Aung San non prende posizione. E, durante le elezioni, non spende una parola sul fatto che i rohingya non possano correre la scommessa elettorale. Ma non è ancora al potere. Il suo silenzio è imbarazzante ma le viene perdonato.

Dire che non abbia fatto nulla sarebbe ingiusto. Ha chiamato Kofi Annan e lo ha promosso inviato speciale per la questione. Ma Annan ha finito per giustificare il suo silenzio criticando chi, come il governo malaysiano, ha trattato l’affaire rohingya come un “genocidio”. Il suo governo ha anche promosso una commissione di inchiesta i cui risultati son però molto più che discutibili. Pare abbia anche mandato ai militari una sorta di questionario per saperne di più quando, un mese fa, la vicenda aveva già raggiunto dimensioni enormi. Ma non avrebbe ricevuto risposta. Insomma un braccio di ferro sotto traccia. Che non la giustifica ma getta luce su un negoziato impossibile coi militari proprio mentre c’è in ballo l’intero processo di pace con le minoranze armate nel resto del Paese. Quel silenzio resta pesante. Una macchia difficile da cancellare sul suo vestito zafferano.