Niente più Darwin per i bambini turchi, e potrebbe essere solo l’inizio.

Anno: 2017

La posizione dell’Algeria nella crisi del Golfo

L’Algeria di Bouteflika alterna vicinanza e allontanamento dal Golfo rispettando la sua tradizionale neutralità negli affari interni dei Paesi arabi

L’articolo La posizione dell’Algeria nella crisi del Golfo sembra essere il primo su Arabpress.

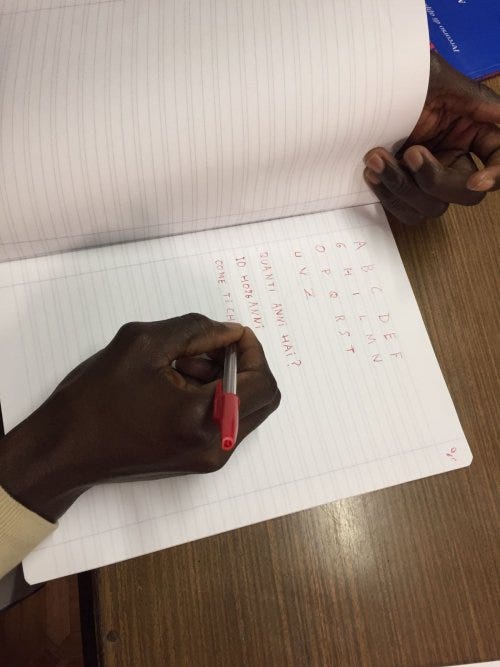

La sera andavamo alla Martesana: l’idea e l’incipit di Viaggio all’Eden

Sempre che la cosa sia di un qualche interesse, l’idea del libro Viaggio all’Eden – che si richiama alla prima guida scritta sul volo magico dall’Italia al Nepal negli anni Settanta – ha preso forma a partire da un articolo uscito nell’agosto del 2007 per il manifesto in una serie estiva che si chiamava Rifugi della sinistra e che concordai con Angelo Mastrandrea. Scrissi quelle 100 righe provando il piacere immenso, per una volta, di poter sfuggire alla schiavitù delle notizie e dell’analisi perché ad andare a briglia sciolta era la memoria e, con lei, la scrittura. Incredibilmente, mentre nessuno si era mai filato le mie cronache, il pezzo suscitò un vespaio di reazioni tra le più diverse. Eccone una:

Sempre che la cosa sia di un qualche interesse, l’idea del libro Viaggio all’Eden – che si richiama alla prima guida scritta sul volo magico dall’Italia al Nepal negli anni Settanta – ha preso forma a partire da un articolo uscito nell’agosto del 2007 per il manifesto in una serie estiva che si chiamava Rifugi della sinistra e che concordai con Angelo Mastrandrea. Scrissi quelle 100 righe provando il piacere immenso, per una volta, di poter sfuggire alla schiavitù delle notizie e dell’analisi perché ad andare a briglia sciolta era la memoria e, con lei, la scrittura. Incredibilmente, mentre nessuno si era mai filato le mie cronache, il pezzo suscitò un vespaio di reazioni tra le più diverse. Eccone una:

Mi è piaciuto l’articolo di Emanuele Giordana sul numero di giovedi 2 agosto. Ma sulla Martesana definita “fiumiciattolo maleodorante” non sono assolutamente d’accordo. Verde rigoglioso, canne, acqua abbastanza limpida con pesci e ricca vegetazione sommersa, gracidar di rane, gallinelle d’acqua, germani reali… questa è la Martesana, un pezzetto di natura quasi selvatica nei tristi quartieri Nord di Milano. Claudio Longo, 8/8/07 (lettera inviata al manifesto )

Poi, nell’estate 2013, decisi che quell’articolo poteva partorire una piccola serie rievocativa e proposi al giornale dieci puntate. Anche questa volta ci furono un mucchio di reazioni miste. Alcune davvero confortanti. Perché allora non farne un libro? Ripresi alcuni dei pezzi scritti per il Mani e gli feci acquistare dignità di capitolo ma faticavo a trovare un editore. Poi Laterza si è convinto, grazie anche al sostegno di Giovanni Carletti, la persona che poi ha seguito impianto, nuovo indice e nuova stesura. Se siete arrivati fin qui ecco allora il prologo del libro. Sperando ovviamente che poi corriate in libreria…Ce n’è giusto una all’angolo.

L’indice lo trovate qui

Sì, anche Allen Ginsberg, allora molto gettonato, era stato in India ma alla fine ci passavamo di mano soprattutto un altro classico dell’epoca, pura operazione furbescamente commerciale ma non priva di seduzione: quel raccontone letterariamente scadente ma altrettanto avvincente di Charles Duchaussois, junkiefrancese che aveva fatto il giro del mondo con un ago infilato nel braccio. Il suo Flash. Katmandu il grande viaggiodescriveva l’Old Gulhane di Istanbul e raccontava di sordidi buchi del bazar di Bombay per fumatori d’oppio, di santoni, contrabbandieri, guru e ashramdove poter allargare la coscienza a colpi di mantra e di “manali”, l’hascisc nero e profumato delle valli del Nord dell’India. Insomma la partenza si preparava così: amuchina e antibiotici per i più paranoici, pile e lamette da barba per i previdenti, Sulla stradadi Kerouac o Siddhartadi Hesse per i più raffinati, Autobiografia di uno yogidi Paramhansa Yogananda per gli spiritualisti. Inseguiti dagli anatemi di quelli che «no compagni, non si può andar via e mollare la lotta di classe», ci rodeva – sotto la pergola della Bocciofila Martesana – il tarlo della strada e non ci scalfiva quel refrain di Giorgio Gaber che cantava di una generazione che scappava «in India e in Turchia»fingendo di essere sana. Eravamo malati, come no. Bruciati dalla passione per quel treno che partiva dalla Stazione Centrale e proveniva da Parigi diretto a Istanbul, dove immigrati turchi accaldati di ritorno a casa esibivano i gilet e le coppole d’ordinanza mentre si attraversava la Iugoslavia di Tito fino alla Porta d’Oro aperta sull’Oriente.

|

| La copertina di “Viaggio all’Eden”, la prima mitica guida al volo magico (altro titolo dell’epoca) |

Traversata la prima frontiera, i ritrovi all’occidentale cui eravamo abituati (dal piccolissimo bar Erika di zona Loreto al mitico Jamaica, già troppo caro all’epoca per le nostre tasche) finivano di colpo. C’era qualche locale a Belgrado dove potevi bere acquavite e un ultimo espresso ma già trionfava il caffè serbo, che in Grecia è caffè greco e in Turchia caffè finalmente turco. E quando ormai avevi passato anche l’ultimo confine alcolico bagnato di Retzina e Demestika ghiacciati, restava la birra turca ma si affacciava anche un primo stupore per quello splendido tè servito in bicchieri stretti stretti con la pancia sporgente e l’orlo striato da una collanina d’oro, trascinati su un vassoio rotondo di metallo martellato ai tavolini all’aperto di Sultan Ahmet. Sempre affannati a cercare il posto più economico – per mangiare e dormire, attività primigenie ed essenziali del genere umano – si finiva nei grandi stanzoni degli ostelli della Sublime Porta che, ai meno abbienti, offrivano i tetti, più per risparmiare qualche lira turca che per sfuggire all’afa distesa sul Bosforo. La mattina al Pudding Shop, luogo deputato allo scambio di informazioni sul prossimo pullman, era un’occasione per ingollare yogurt e pasticceria ottomana grassa e zuccherina, ammantata di miele e pinoli e di cui avevi già avuto qualche sentore nei Balcani. Ora il Pudding è un ritrovo alla moda con le foto degli Anni Settanta alle pareti, locale senz’anima affacciato sulla fluorescente rivisitazione modernista del grande parco di Sultan Ahmet e dei suoi gioielli architettonici.

|

| Le foto in questa pagina sono di Guido Corradi |

Neo-registi all’opera per l’International Film School Festival di Tetouan

I giovani registi del mondo sono chiamati a partecipare all’International Film School Festival di Tetouan (Marocco) che quest’anno si terrà dal 20 al 24 Novembre 2017. Il Festival Internazionale di Scuole di Cinema (FIDEC) ha come obiettivo principale la promozione di opere di studenti e giovani creativi provenienti da scuole di cinema, università e istituti […]

L’articolo Neo-registi all’opera per l’International Film School Festival di Tetouan sembra essere il primo su Arabpress.

Cucina turca: ayran, bevanda salata allo yogurt

Con la ricetta di oggi andiamo in Turchia, alla scoperta di un drink fresco e salato. Con il caldo estivo, abbiamo bisogno di rifornirci dei minerali persi e questa bevanda è un delizioso modo per ristorarci! Ecco come preparare l’ayran! Ingredienti: 500g di yogurt intero bianco 120ml di acqua fredda sale a piacere ghiaccio in […]

L’articolo Cucina turca: ayran, bevanda salata allo yogurt sembra essere il primo su Arabpress.

Viaggio all’Eden a Qui Comincia

Stamattina a Qui Comincia (Radio3) è toccato a Viaggio all’Eden finire nelle mani di Attilio Scarpellini. La puntata era dunque dedicata al libro che racconta del mio vecchio viaggio dall’Italia a Kathmandu. Sono davvero contento di questo risveglio

Qui la pagina dei podcast per riascoltare le trasmissioni del programma

Qui Comincia si avvale della regia e della consulenza musicale di Federico Vizzaccaro. Attilio Scarpellini (nella foto) è il suo conduttore storico

La scadenza del periodo di grazia pone i lavoratori etiopi in Arabia Saudita tra due fuochi

“È agghiacciante che la maggior parte degli etiopi non abbia dimostrato alcun interesse a rientrare nel proprio paese nonostante l’alto rischio di violenza”.

Viaggio all’Eden: un libro a chilometro molti zeri

Un viaggiatore di lungo corso, per passione e per lavoro, ricorda la rotta degli anni Settanta per Kathmandu: il Grande Viaggio in India fatto allora da ragazzo e ripercorso poi come giornalista a otto lustri di distanza. Il libro, un lungo racconto del percorso che portava migliaia di giovani a Kabul, Benares, Goa fino ai templi della valle di Kathmandu, si destreggia tra gli appunti presi allora su un quadernetto riemerso dalla polvere, esercizi di memoria e il confronto con le inevitabili trasformazioni di quei Paesi che, terminata l’epoca della Guerra fredda, sono stati attraversati da conflitti e anche da una nuova orda di invasori: i turisti che, dopo il Viaggio all’Eden dei frikkettoni, seguirono quella pista preferendogli però alberghi lussuosi e viaggi organizzati con tutto il bene e il male che ciò comporta.

Un viaggiatore di lungo corso, per passione e per lavoro, ricorda la rotta degli anni Settanta per Kathmandu: il Grande Viaggio in India fatto allora da ragazzo e ripercorso poi come giornalista a otto lustri di distanza. Il libro, un lungo racconto del percorso che portava migliaia di giovani a Kabul, Benares, Goa fino ai templi della valle di Kathmandu, si destreggia tra gli appunti presi allora su un quadernetto riemerso dalla polvere, esercizi di memoria e il confronto con le inevitabili trasformazioni di quei Paesi che, terminata l’epoca della Guerra fredda, sono stati attraversati da conflitti e anche da una nuova orda di invasori: i turisti che, dopo il Viaggio all’Eden dei frikkettoni, seguirono quella pista preferendogli però alberghi lussuosi e viaggi organizzati con tutto il bene e il male che ciò comporta.Consiglio di lettura: “Gli odori di Marie Claire” di Habib Selmi

Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini

L’articolo Consiglio di lettura: “Gli odori di Marie Claire” di Habib Selmi sembra essere il primo su Arabpress.

Marocco: la saggezza o il piombo?

Il Marocco come anello di congiunzione tra mondo arabo e Europa

L’articolo Marocco: la saggezza o il piombo? sembra essere il primo su Arabpress.

The Palestine Expo: il più grande evento europeo sulla Palestina

(Baraka Bits). Si inaugura domani a Londra l’evento Palestine Expo, definito il più grande evento sociale e culturale sulla Palestina realizzato in Europa. Segnando i 100 anni dalla Dichiarazione Balfour, dopo 50 anni di occupazione palestinese e a 10 anni dall’inizio dell’assedio di Gaza, la Palestine Expo esprime in maniera simbolica le potenzialità della Palestina. L’evento […]

L’articolo The Palestine Expo: il più grande evento europeo sulla Palestina sembra essere il primo su Arabpress.

A Napoli la tappa conclusiva di “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare”

È stata inaugurata a Napoli, al Castel dell’Ovo il 28 giugno alle ore 17, la tappa conclusiva della rassegna “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare” edizione 2017, realizzata in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Napoli. Nella cornice del Castel dell’Ovo, fino al 17 luglio alla Sala delle Terrazze, saranno in […]

L’articolo A Napoli la tappa conclusiva di “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare” sembra essere il primo su Arabpress.

Una guerra molto speciale

Forze speciali. E’ questa la parola chiave che d’ora in poi si dovrà tenere a mente pensando

all’Afghanistan: una nuova fase della guerra affidata appunto a soldati “speciali”, coadiuvati da raid aerei per operazioni mirate. Gli operativi delle forze speciali – afgane, americane, britanniche o italiane – sono già attivi in Afghanistan e presto saranno in buona compagnia. Stando a quanto ha appena dichiarato il segretario generale della Nato a Bruxelles, promettendo l’impegno di “migliaia” di nuovi soldati dell’Alleanza con gli “stivali sul terreno”, il nuovo mantra sarà forze speciali per operazioni speciali. Di che tipo?

Una luce recente l’ha gettata il britannico Sunday Times che per ora smentite non ne ha ricevute. Secondo il giornale domenicale un’unità dello Special Air Service (Servizio Aereo Speciale), noto anche come Sas – il principale corpo speciale dell’esercito britannico – avrebbe ucciso afgani civili – innocenti e disarmati – nascondendo poi i dettagli dell’operazione per evitare una possibile accusa di crimini contro l’umanità. Sotto la lente di ingrandimento della Polizia militare britannica, che sta indagando oltre una cinquantina di casi, ci sarebbe in particolare un episodio del 2011 nel quale, durante un raid notturno, le forze speciali avrebbero ammanettato e incappucciato i membri di una famiglia dell’Helmand ritenuta talebana prima di sparare. Sparare per uccidere. L’indiscrezione, confermata poi da altri giornali del Regno unito, riferisce di un capitolo nelle carte dell’Operation Northmoor: creata nel 2014, ha il compito di redarre un rapporto classificato preparato dagli investigatori della Royal Military Police che inizialmente avrebbe iniziato a indagare su episodi controversi accaduti tra il 2010 e il 2013 anche se pare che l’indagine avrà comunque un seguito sino al 2021, pur se la maggior parte del lavoro dovrebbe essere completo entro l’estate. Grave tanto quanto la strage sarebbe proprio il fatto che le Sas avrebbero poi nascosto o artefatto lo scenario del killeraggio per farlo apparire in carico ai colleghi afgani. Un esempio perfetto di collaborazione interforze. I raid notturni furono tra l’altro tra i grandi contenziosi tra le forze occupanti e l’amministrazione Karzai.

Nella Gran Bretagna di Theresa May, che ha già promesso l’invio di nuove truppe sul terreno con la Nato, Jeremy Corbyn ha detto di tenere in “seria considerazione” la notizia augurandosi che si faccia piena luce in un caso sul quale chiede anche una commissione indipendente. Dobbiamo temere che la cosa si possa ripetere. Qualche giorno fa, a fine giugno, il segretario generale della Nato Stoltenberg – in occasione di un summit dell’Alleanza – ha confermato che Bruxelles manderà sul terreno “migliaia” di nuovi soldati. Numeri non ne ha fatti ma in compenso ha spiegato che “La Nato ha concluso le operazioni combat” ma che i suoi soldati “continueranno ad aiutare i colleghi afgani”. Come? “Rafforzando le forze speciali afgane”.

|

| Incursori del Col Moschin. Sopra, i badge di riconocimento Usa e GB |

A metà luglio il Pentagono dirà quanto soldati manderà in Afghanistan (da 3 a 5mila). Un numero “esiguo” se paragonato ai 130mila (60mila erano Nato di cui 4mila italiani) che persero la guerra prima di ritirarsi nel 2014. E’ dunque probabile se non certo che la nuova sarà una strategia molto mirata: raid aerei – di cui è stato un assaggio anche l’ormai famosa “Madre di tutte le bombe” – e operazioni speciali con forze speciali non solo afgane. Inoltre, la nuova strategia prevede carta bianca al Pentagono e maggior autonomia dalla catena di comando nazionale afgana. Per quella data anche il governo italiano dovrà dire se e quanti uomini vuole mandare. Lo chiederà come dovrebbe al parlamento? Chiederà al Paese se siamo disposti ad “aiutare” i colleghi afgani e americani? O conterà sulla pausa estiva? E le forze speciali? Quelle italiane già ci sono da tempo e vanno per conto loro. Sono così speciali che vengono temute anche dai colleghi “ordinari”. Che, quando passano gli speciali, si devono fare da parte senza fare domande.

I giovani yemeniti e la “grande prigione”

“La grande prigione”: è così che molti giovani yemeniti descrivono il loro Paese dopo che si è spezzato il loro sogno di scappare alla ricerca di stabilità. Spostarsi diventa sempre più difficile e pericoloso e persino il percorso per ottenere l’asilo politico è pieno di ostacoli

L’articolo I giovani yemeniti e la “grande prigione” sembra essere il primo su Arabpress.

Meno uno

VIAGGIO ALL’EDENTra oggi e domani in libreriaLaterza edizioniDettagli a seguire…..

Perché non ci indignamo per lo sfruttamento dei bambini iraniani?

“Sogno ogni notte che i miei genitori, i miei fratelli e le mie sorelle mi stanno cercando. Mi sveglio piangendo ogni mattina”.

Non c’è accanimento ove non c’è terapia: Charlie Gard

mcc43 Chi ha per primo lanciato il “basta con l’accanimento terapeutico” forse non sapeva che perché esista un troppo, deve prima esserci qualcosa. Per la malattia di Charlie Gard: sindrome da deplezione del DNA mitocondriale encefalomiopatica (MDDS) non c’erano e non ci sono terapie che i medici del Great Ormond Street Hospital for Children abbiano […]![]()

Arsal: l’abitudine della vista al labirinto della brutalità

La diffusione delle immagini delle atrocità nel campo profughi di Arsal in Libano rappresenta la prassi dell’ideologia e del sistema di repressione attuato nel Levante con cui si intende intimidire e umiliare chiunque manifesti il dissenso

L’articolo Arsal: l’abitudine della vista al labirinto della brutalità sembra essere il primo su Arabpress.

Il Qatar e la membership del Consiglio di Cooperazione del Golfo

Mentre gli esiti della crisi diplomatica tra i Paesi del CCG e il Qatar rimangono incerti, quel che sembra lampante è la necessità di modificare lo Statuto stesso del Consiglio

L’articolo Il Qatar e la membership del Consiglio di Cooperazione del Golfo sembra essere il primo su Arabpress.

Meno due

VIAGGIO ALL’

Dopo di cinque anni, la famiglia del blogger saudita Raif Badawi torna a chiederne il rilascio

10 anni di carcere e 1.000 frustate per aver scritto un blog.

“La rivoluzione e la furia”: il primo film sulla rivoluzione del 30 giugno

Il lungometraggio che racconta la rivoluzione del 30 giugno è diretto da Mohamad al-Sami, scritto da Wahid Hamid e vanta la presenza di Ahmed Al-Saqqa nel ruolo del presidente Al-Sisi

L’articolo “La rivoluzione e la furia”: il primo film sulla rivoluzione del 30 giugno sembra essere il primo su Arabpress.

Iraq: l’ultimo terrorista

L’apparente sconfitta di Daesh in Iraq non elimina i presupposti per il suo ritorno

L’articolo Iraq: l’ultimo terrorista sembra essere il primo su Arabpress.

Meno tre

VIAGGIO

Da Gerusalemme a Gaza verso una “soluzione regionale”

Riconoscere la Striscia di Gaza come Stato ed entità palestinese: è questa una parte della soluzione di pace ideata dal premier Netanyahu che non trova però alcuna corrispondenza nella legislazione internazionale

L’articolo Da Gerusalemme a Gaza verso una “soluzione regionale” sembra essere il primo su Arabpress.

T-shirt e scarpe dell’altro mondo

Non sempre la filiera tra i grandi marchi della moda e i Paesi poveri è così diretta. Un maglietta made in Bangladesh può essere tessuta con cotone uzbeco. E il cuoio di una scarpa prodotta in Cambogia può arrivare da Dacca. Viaggio nella catena nascosta di un’industria che nasconde bene anche il dolore

| Il “palazzo rosa” simbolo del potere del Nawab di Dacca Oggi è un museo. Poco più a Nord i quartieri produttivi di Kamrangirchar e Hazaribagh. Sversano nel Buriganga |

Dal cuore di Old Dakha, la capitale del Bangladesh, bisogna prendere dei piccoli battellini per attraversare il Buriganga e raggiungere l’altra sponda. Su questo largo fiume dalle acque nere come la pece si viene traghettati su piroghe sottili e dall’equilibrio apparentemente instabile. C’è un gran traffico di umanità, animali, utensili che, per qualche centesimo, si spostano dalla riva dove troneggia il palazzo rosa di Ahsan Manzil, una volta sede del “nababbo” (nawab), a un quartiere anonimo dall’altra parte del fiume che scorre verso il Golfo del Bengala. Pieno di negozi di tessuti naturalmente, una delle grandi ricchezze del Bangladesh che ogni anno porta al Paese 30 miliardi di dollari in valuta. Le fabbriche però, grandi o piccole, sono lontane dal centro città: stanno a Savar, dove si è consumato il dramma del Rana Plaza, o adAshulia, distretti suburbani industriali. Ma in pieno centro c’è invece il cuore della produzione di un altro grande bene primario del Bangladesh che se ne va tutto in esportazione: il cuoio. Decine di fabbriche dove si fa la concia delle pelli: la prima lavorazione e quella più tossica che trasforma la materia prima nel prodotto base che può poi diventare scarpa o borsetta. A un pugno di isolati dal Palazzo rosa, nel distretto di Kamrangirchar e in quello gemello di Hazaribagh, divisi dal Buriganga, si lavora in condizioni bestiali anche con l’aiuto di ragazzi di 8 anni. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il 90% di chi lavora in queste fabbriche di veleni che si sciolgono nel fiume non supera i cinquant’anni. Pavlo Kolovos, il responsabile di tre cliniche di Medici Senza Frontiere a Kamrangirchar, spiega che «la metà dei pazienti che viene negli ambulatori di Msf lo fa per problemi legati al lavoro: malattie della pelle, intossicazioni, insufficienze respiratorie…». Dice Deborah Lucchetti della campagna “Abiti Puliti”: «Le nostre inchieste mostrano come l’esposizione al cromo, quando viene trattato in maniera non adeguata e si trasforma in cromo esavalente, può portare anche al tumore. Senza contare che gli scarti delle lavorazioni vanno a finire in falde e terreni espandendo il danno anche oltre la fabbrica».

Il paradosso è che la materia prima – cotone o cuoio – non sempre viene dal Bangladesh che pure è un grande produttore di uno dei migliori cotoni del mondo. E non sempre i semilavorati finiscono, come avveniva una volta, nei Paesi dove hanno sede le grandi firme americane o europee che sono le vere regine del mercato dell’abbigliamento, dalla gonna allo stiletto, dalla t-shirt al mocassino. Uno dei grandi produttori mondiali di cotone ad esempio è l’Uzbekistan. E’ una produzione antica come il mondo che un tempo rese famosa la Valle di Fergana. E il cotone uzbeco va a finire in Bangladesh che non ne produce abbastanza per alimentare un’industria che vale il 90% dell’export nazionale. Quanto al cuoio, la pelle conciata, prima di andare a finire come scarpa nelle boutique di via Montenapoleone o di Bond Street, fa strade molto diverse. Magari arriva in Serbia oppure, ancora in Asia, in Indonesia, Cina, Cambogia. Due recenti inchieste ci aiutano a gettare una luce, anche se assai sinistra, su questa retrovia dei nostri abiti e delle nostre scarpe. Cominciamo dall’Uzbekistan.

Cotone uzbeco

Un rapporto di Human Rights Watch mette sotto accusa svariati milioni di dollari concessi dalla Banca Mondiale all’Uzbekistan proprio nel campo del cotone. Si chiama aiutare lo sviluppo. Ma se si va a far visita al campo di cotone vero e proprio si scoprono cose molto spiacevoli: nel dossier “We Can’t Refuse to Pick Cotton” Hrw sostiene che il cotone viene raccolto anche da minori e, in gran parte, da gente che non avrebbe nessuna voglia di raccoglierlo (per 5 euro al giorno). Hrw non è l’unica organizzazione ad aver messo sotto la lente la filiera del cotone uzbeco e soprattutto i suoi finanziamenti. Come quello per l’irrigazione – oltre 300 milioni di dollari – nei distretti di Turtkul, Beruni, Ellikkala nel Karakalpakstan dove il cotone conta per il 50% delle terre arate, in un Paese che è il quinto produttore mondiale ed esporta in Cina, Bangladesh, Turchia, Iran. In quelle zone, dice il rapporto, lavoro forzato e minorile continuano. E la Banca Mondiale lo sa perché un gruppo misto – Uzbek-German Forum for Human Rights – glielo ha già fatto sapere da un paio d’anni. Ma anziché sospendere i finanziamenti, BM li ha allargati. Per la verità anche la Banca sta attenta alle condizioni di lavoro e anzi il lavoro minorile è un mantra assoluto nella scala dei diritti da rispettare. Ma i burocrati di Washington non hanno sempre il tempo e la voglia di guardare oltre le carte e così hanno chiesto all’Ufficio internazionale del lavoro di fare accertamenti. L’Ilo l’ha fatto e ha stilato un rapporto dove si citano “progressi”. Ma gli attivisti di Hrw fanno notare che, per stessa ammissione dell’Ilo, non solo un terzo dei raccoglitori è stato obbligato a lavorare (quasi un milione di lavoratori su tre) ma le autorità avevano messo in guardia gli intervistati. Lo stesso rapporto ammette che «…molti intervistati sembravano essere stati preparati alle domande”.

Secondo Hrw la Banca Mondiale e Ifc (International Finance Corporation, un’agenzia della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) dovrebbero immediatamente sospendere ogni finanziamento fino a che il governo non riesca a dimostrare che non esiste più lavoro minorile e lavoro forzato.

Scarpe e tessuti in Cambogia

Passiamo alla Cambogi. Qualche giorno fa il britannico The Observer ha pubblicato un’inchiesta condotta con la Ong Danwatch sugli incidenti nelle fabbriche cambogiane di alcune delle più note marche sportive: Nike, Puma, Asics e VF Corporation. Solo nell’ultimo anno più di 500 dipendenti di quattro diverse fabbriche che lavorano per le firme occidentali sono state ricoverate in ospedale. Svenimenti di massa. Il problema è il caldo, la mancanza di ventilazione e di regole sui limiti sopportabili in giornate di lavoro anche di dieci ore. I prodotti chimici usati per la produzione fanno il resto. Insomma si lavora così. Lontano dai negozi a quattro luci che esibiscono scarpette e tailleur. Nell’ombra asfissiante del grande supermercato asiatico.

Reggiombrelli

Questa foto è stata scattata alla Fonderia Abruzzo, la due giorni all’Abbazia di Sulmona organizzata dal governatore Luciano D’Alfonso “per dare una programmazione alle idee per lo sviluppo dell’Abruzzo”, dice il quotidiano Il Centro. Tavola rotonda finale. Tutti uomini. Tavolo monogenere. Nessuno avrebbe notato l’assenza di una donna, competente come ne esistono tante. I tavoli monogenere, tuttiContinua a leggere

La divisione della Siria con la politica dello status quo

Ciò che sta avvenendo in Siria e intorno ad essa in questi giorni ci porta a riconsiderare i piani di divisione nell’ambito della corsa sfrenata tra le parti coinvolte

L’articolo La divisione della Siria con la politica dello status quo sembra essere il primo su Arabpress.

L’ascesa del Movimento di protesta Hirak in Marocco

Sei anni dopo la Primavera Araba, gli abitanti della regione del Rif, in Marocco, guidano le proteste manifestando il malcontento popolare.

Attivisti di Beirut organizzano la Giornata del Patrimonio per proteggere i siti storici a rischio

Nella capitale libanese, la deregolamentazione dei piani di privatizzazione e uno sviluppo edilizio incontrollabile hanno distrutto molti siti culturali. Gli attivisti vogliono fermare questa tendenza,

Jerusalem Without God is out!

I am glad to share with you the news that my book on Jerusalem is available in the North American bookstores. A first-hand account on the city’s political, social, human, urban situation, Jerusalem Without God highlights the political need by the international community to face the facts on the ground and change the paradigm.Continua a leggere

Cucina iraniana: bastani, gelato allo zafferano, acqua di rose e pistacchi

L’estate è ormai scoppiata e con questo caldo cosa c’è di meglio di un bel gelato? Ecco una ricetta che viene dalla Persia, dove nel 400 a.C. alcuni ingegneri inventarono una bibita rinfrescante – la sharbat – che è diventata la base di quello che oggi conosciamo come ‘gelato’. Oggi, vi proponiamo una delle ricette più […]

L’articolo Cucina iraniana: bastani, gelato allo zafferano, acqua di rose e pistacchi sembra essere il primo su Arabpress.

Più truppe in Afghanistan: la Nato risponde signorsi

Non è una novità quanto sta emergendo dal summit Nato a Bruxelles. Già sapevamo che gli Stati Uniti (che – ha detto il capo della Difesa Usa – vogliono “finire il lavoro“) stanno decidendo l’invio di 3-5mila soldati in Afghanistan. E già sapevamo che la richiesta è stata fatta anche agli alleati, in via diretta o indiretta attraverso appunto la Nato. Sappiamo anche che l’Italia avrebbe in animo di mandare 100 soldati per aumentare il secondo contingente straniero numericamente più importante. Ma oggi veniamo a conoscenza del fatto che gli americani non si accontenteranno di “centinaia” di soldatini a far da sostegno ai loro ma ne vogliono “migliaia“. Quante migliaia? Sembra di capire che la richiesta sia per un numero più o meno equivalente alle scelte americane e dunque, probabilmente, attorno ai 4mila uomini. Attualmente la Nato ha 13mila soldati da 29 nazioni (gli italiani sono 1000). Forse si arriverebbe a 17mila. Gli americano di soldati ne hanno 8500 e dunque salirebbero a circa 13mila. In totale potremmo dunque avere entro la fine dell’anno un corpo di spedizione di circa 30mila soldati. Non sono i 130mila di alcuni anni fa ma è pur sempre un bell’impegno che si profila per altro del tutto inutile. Se la Nato non ha vinto la guerra con 130mila militari come spera di farlo con un quarto di quei soldati? Anche perché, vero o falso, la Nato dice che le truppe inviate non saranno “combat”. Che ci vanno dunque a fare?

A metà luglio il Pentagono ci dirà qual è la nuova strategia e come intende vincere la battaglia persa in oltre 16 anni di guerra. A quanto sappiamo sarà una strategia aerea: più aerei e più bombe oltre a un’accordo che dia agli Usa mano libera senza dover sempre chiedere il permesso a Kabul (ammesso che ora lo faccia ma sulla carta è così). Quanto a noi, parteciperemo a questa nuova campagna. In che modo? Forse segnalando gli obiettivi, facendo cioè da sostegno a operazioni dall’aria e senza correre il rischio di riportare a casa i soldati con i piedi in avanti. Non combatteremo ma… Sono davvero pessime notizie anche perché, in Italia, il parlamento non sembra avere voce in capitolo. Tutto è già stato deciso. Altrove. E’ uno stato di vassallaggio che non ci fa onore anche perché, prima di andare in guerra (giusto o sbagliato che lo si ritenga), bisogna sapere a far cosa.

Siamo d’accordo ad appoggiare una strategia di guerra dall’aria? A colpire dal cielo guerriglieri e supposti tali? A sparare nel mucchio con tutti gli effetti collaterali stravisti? La politica dica una parola. Fughi il sospetto che stiamo aderendo all’ennesima missione suicida solo perché siamo vassalli o, peggio, per ottenere qualche poltrona a Bruxelles. Si interroghi la politica e chieda spiegazioni. Il silenzio, ancora prima di partecipare a questo nuovo surge, è già complicità.

“A Oriente del Califfo. A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei musulmani non arabi” a cura di Emanuele Giordana

Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro

L’articolo “A Oriente del Califfo. A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei musulmani non arabi” a cura di Emanuele Giordana sembra essere il primo su Arabpress.

Palestina, “regno degli ulivi e della cenere”

“The Kingdom of Olives and Ash” è una testimonianza collettiva occidentale dei 50 anni di discriminazione e occupazione militare

L’articolo Palestina, “regno degli ulivi e della cenere” sembra essere il primo su Arabpress.

La donna saudita che ha scatenato una bufera mettendosi al volante

Sfidare il divieto di guidare in Arabia Saudita non è un compito semplice.

Israele: checkpoint 1967

mcc43 La Guerra dei Sei Giorni del 1967 determinò uno stacco nella percezione che gli Israeliani avevano di sé, dello stato, della tradizione religiosa. L’argomento era stato affrontato qui attraverso le parole dello scrittore Benjamin Tammuz. Ora aggiungiamo un estratto dall’articolo Una strada senza uscita sulle “conseguenze che ancora oggi influenzano in maniera determinante tutta la società […]![]()

Libertà per tutti i giovani marocchini!

I numerosi arresti che hanno fatto seguito alle manifestazioni nella città del Rif Al Hoceima riportano l’attenzione sulla questione della detenzione dei giovani marocchini in prigione, simbolo della disaffezione delle autorità per la gioventù e il suo futuro nel Paese.

L’articolo Libertà per tutti i giovani marocchini! sembra essere il primo su Arabpress.

Sempre più vicini a una guerra in Medio Oriente

La situazione in Siria e nella regione del Golfo minaccia di trasformarsi in un conflitto di portata globale.

L’articolo Sempre più vicini a una guerra in Medio Oriente sembra essere il primo su Arabpress.

The U.S. calls, Italy responds with another 100 troops in Afghanistan

Commentary. The war in Afghanistan is so political that ministers and prime ministers will stay away from it, yielding policy power to the military. They know it’s lost, but they do not have the courage to admit it. (il manifesto/global published June 21, 2017)

written by Giuliano Battiston, Emanuele Giordana

|

| Original source here |

In Afghanistan, politics has abdicated. The military decides everything.

This applies to the United States, where President Donald Trump has delegated to the Secretary of Defense James Mattis the decision on the number of soldiers to be sent to the Central Asian country. It’s also true for Italy, where the Parliament has become an office that certifies decisions already made: paper, stamp, protocol. In an article published by La Repubblica on Saturday, we learned that “the leadership of the armed forces has prepared a plan for boosting the Afghan contingent by another 100 soldiers, who will join the 950 already deployed at the Herat base.”The decision will then be “evaluated by [Defense] Minister [Roberta] Pinotti and Prime Minister Paolo Gentiloni. If approved, Gentiloni will have to communicate it to the Chambers. The involvement of parliamentary committees is not ruled out…”

The pyramid is inverted. The political leadership is not the one — as a result of a collective consultation — to indicate what to do to the armed forces; the armed forces mark the route. There’s more and more inertia. The increase in the number of Italian soldiers deployed in Afghanistan reflects the traditional Atlantic subordination: If the U.S. calls, Italy responds at attention, if anything, claiming a place in the sun (“Italy aspires to occupy some key seats” at NATO).

And it goes back to the balance between institutional powers, with foreign policy subjugated to “defense” and the Parliament as a place of policy and conflict resolution.

But the war in Afghanistan is, first and foremost, a political war. Actually, so political that ministers and prime ministers will stay away from it. They know it’s lost, but they do not have the courage to admit it. Their solution, then, is simple: Discuss it as little as possible, while giving carte blanche — and responsibility — to the military. Get used to saying yes.

The Italian “yes” follows that of other countries such as the U.K. and Denmark, which have already promised their support to NATO for the American surge that, so far, has been discovered through leaks to the press. Trump gave Mattis the authority to decide how and how many U.S. troops will go to swell the ranks of the 8,400 star-spangled soldiers are already operating in Afghanistan. According to Mattis, details will be clarified in mid-July.

In the meantime, the debate rages. Analysts wonder what the new American surge will accomplish in a country where the military mission has been fruitless. But the leading theoretician of the surge, retired General David Petraeus, has not only given his support to sending new soldiers but made clear in an interview some of the details of Mattis’s plan. For the surge in Iraq and Afghanistan, not only is the number of 3,000 or 5,000 soldiers “sustainable,” but the United States “should relax the remaining restrictions on the use of our air power to support our Afghan partners.”

In other words, not just more troops, but more bombs — and without restrictions that, at least in theory, require the Air Force to advise and agree with Kabul on its raid plans. However, the Afghan authorities have already experienced a surge in a way: For the last two years, the number of civilian casualties from the sky has increased.

The Pentagon may finally get a free hand without having to await permission from Kabul or orders from the president for actions that normally require the approval of the White House.

If the U.S. military is no longer mandated to present its plans in Kabul, the military would become a superpower. It already gave a sign of its intentions in April with the deployment of the so-called “Mother of All Bombs,” which dropped 11 tons of explosives in the border area with Pakistan.

Il Califfo e l’Asia a Radio Radicale

Una presentazione di A Oriente del Califfo su Radio Radicale nel programma di Francesco De Leo.Un libro di Lettera22Al minuto ’32

Qatar: la lista di “richieste impossibili” per risolvere la crisi diplomatica

Per porre fine all’assedio nei confronti del Qatar, gli ostili Arabia Saudita, Emirati, Bahrein ed Egitto hanno redatto una serie di richieste che il piccolo Regno dovrebbe soddisfare

L’articolo Qatar: la lista di “richieste impossibili” per risolvere la crisi diplomatica sembra essere il primo su Arabpress.

Sul ruolo della Turchia in Qatar

Nella crisi del Golfo, il presidente Erdogan fa da mediatore per il Qatar preservando così il suo ruolo nella regione

L’articolo Sul ruolo della Turchia in Qatar sembra essere il primo su Arabpress.

Intervista a C. Bertolotti (Ag. DIRE). Bertolotti: “Afghanistan, oppio e armi. Ricetta dell’Is e dei talebani/VIDEO

ROMA – C. BERTOLOTTI: “Da un lato abbiamo i Talebani, dall’altro lo Stato Islamico

(Is) nella sua variante sul continente indiano, in particolar modo in

Afghanistan e Pakistan, che sta dimostrando una forza e una capacità

organizzativa sem…

Intervista a C. Bertolotti. Afghanistan, i talebani vogliono negoziare: "inutile escluderli"

(Agenzia DIRE); Camera dei Deputati, ROMA – C. Bertolotti: "L’Afghanistan non e’ in grado di camminare con le proprie gambe,

si trova quindi in una fase di grande pericolo per il futuro dei suoi

abitanti e delle sue istituzioni. E i Talebani si stanno dimostrando

favorevoli a sedersi al tavolo negoziale con Kabul, per avere la loro

parte nella gestione del Paese. Lo ha spiegato

Novità editoriale: Sahara, deserto di mafie e jihad

Si terrà martedì 27 giugno, a Roma, Centro studi americani, la prima presentazione del nuovo libo “Sahara, deserto di mafie e jihad”, edito da Castelvecchi, uscito il 26 maggio scorso. Il libro tratta di intrecci tra le mafie nostrane e i gruppi jihadisti e i trafficanti di droga e di esseri umani della regione dalla […]

L’articolo Novità editoriale: Sahara, deserto di mafie e jihad sembra essere il primo su Arabpress.

Riaccendete le luci di Gaza

Incoraggiando Israele a tagliare la corrente a Gaza, le Autorità Palestinesi sfruttano senza vergogna i diritti fondamentali dei Palestinesi come merce di scambio nel conflitto con Hamas

L’articolo Riaccendete le luci di Gaza sembra essere il primo su Arabpress.

Speciale Ramadan: tamriyeh nablusiyeh

Per la nostra ultima ricetta di questo mese di Ramadan, ecco la ricetta di un dolce delizioso della tradizione culinaria palestinese, originario della città di Nablus: tamriyeh nablusiyeh, pane dolce ripieno di semolino! Ingredienti: Per la pasta 300g di farina 175ml di acqua un pizzico di sale olio per friggere Per il ripieno 250g di […]

L’articolo Speciale Ramadan: tamriyeh nablusiyeh sembra essere il primo su Arabpress.

L’ascesa di Mohammad bin Salman e le conseguenze per il regno saudita

Secondo la professoressa Madawi al-Rasheed, sono quattro le principali conseguenze della nomina di Mohammad bin Salman come erede alla corona saudita

L’articolo L’ascesa di Mohammad bin Salman e le conseguenze per il regno saudita sembra essere il primo su Arabpress.

Lacrime sul golfo del Bengala – Passioni del 24 e 25 giugno

Sabato e domenica a “Passioni”, programma di Radio3 a cura di Cettina Flaccavento con la regia di

Sabato e domenica a “Passioni”, programma di Radio3 a cura di Cettina Flaccavento con la regia di

Giulia Nucci, un viaggio nel lavoro esternalizzato. E nel dolore

alle 14.30 sulle frequenze di Radio3

Diretta

Podcast

Dacca non è solo la capitale del Bangladesh ma anche la capitale della globalizzazione del lavoro, dalle nostre scarpe alle magliette. Finisce così anche per essere una capitale del dolore in un Paese che cresce a ritmi vertiginosi ma dove i profitti vanno a vantaggio di un’élite molto ristretta. Dalle macerie del Rana Plaza alle concerie del cuoio in pieno centro città, viaggio nella nazione affacciata sul Golfo del Bengala. Che sembra lontanissima ed è invece presente nella quotidianità diffusa del “Made in Bangladesh”.

Il viaggio che mi ha permesso di scrivere il capitolo sul Bangladesh di “A Oriente del Califfo”

Passaggi: “Diario di un clandestino” di Rachid Nini

Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini

L’articolo Passaggi: “Diario di un clandestino” di Rachid Nini sembra essere il primo su Arabpress.

L’affare di Tiran e Sanafir e la crisi globale egiziana

L’accordo ha messo in luce la debolezza del regime egiziano, la sua inabilità ad instaurare un dialogo ed accettare voci opposte alla convenzione

L’articolo L’affare di Tiran e Sanafir e la crisi globale egiziana sembra essere il primo su Arabpress.

La scelta di Sudabeh

E’ la traduzione del romanzo Bamdad-e khomar che in Iran è giunto alla 56^edizione vendendo milioni di copie e suscitando un acceso dibattito non solo tra i lettori iraniani ma pure tra gli studiosi di letteratura persiana. Romanzo popolare ambientato nella Tehran del 1900 esplora i temi delle differenze sociali e della condizione delle donne offrendo … Continua la lettura di La scelta di Sudabeh →

La gioventù araba e il ritorno all’arte della politica

Disillusione e speranza di una generazione che ha scosso il mondo arabo, a partire dai movimenti di protesta del 2011 che hanno riportato al centro delle riflessioni il rapporto tra politica e società e la centralità del cittadino

L’articolo La gioventù araba e il ritorno all’arte della politica sembra essere il primo su Arabpress.

La gioventù araba e il ritorno all’arte della politica

Disillusione e speranza di una generazione che ha scosso il mondo arabo, a partire dai movimenti di protesta del 2011 che hanno riportato al centro delle riflessioni il rapporto tra politica e società e la centralità del cittadino.

L’articolo La gioventù araba e il ritorno all’arte della politica sembra essere il primo su Arabpress.

Egitto – È questa la vita che ci tocca?!

Una compagna scrive: “Questa è la vita che ci tocca da ora in poi? Carceri, notizie di arresti di amici e colleghi, condanne a morte ogni settimana, sparizioni forzate e torture? Anche quando cerchiamo di allontanarci, anche quando cerchiamo di … Continue reading →

Buon viaggio Americo

|

| Una rarissima immagine (presa dal sito dell’Agenzia Italia) dello schvio Sbardella |

Due giorni fa se n’è andato Americo Sbardella. Un amico ma anche una pietra miliare della mia e di altre generazioni. L’ho conosciuto diversi anni fa a Prati, un quartiere della capitale – quando sono stato a casa di Americo, sua moglie Isabella e la figlia Angelica – per la festa dell’ultimo dell’anno. Non sapevo che Americo, un signore di poche parole e dalla conversazione assolutamente non invasiva, era stato il fondatore e l’ideatore del FilmStudio, un’esperienza che, con Annabella Miscuglio, aveva segnato profondamente la vita culturale della capitale e non solo. Quando andavamo a Roma, negli anni Settanta, il Filmstudio era una sorta di riferimento fisso. Potevi anche non andarci al cinema, ma c’era. Anche se non sapevi il nome di chi aveva inventato quell’incredibile aeroporto culturale con voli da tutto il mondo.

Per dirla con Massimiliano Studer (la sua intervista ad Americo si può sentire qui) “Su posizioni vicine al situazionismo francese e giovane cinefilo “assatanato”, Americo Sbardella nel 1966/67 sostenne la necessità di collegarsi in maniera non episodica con le cooperative di produzione e di distribuzione di cinema sperimentale e di quello politico-militante, in Italia ma soprattutto all’estero … con gli autori indipendenti europei e americani… con la prospettiva di creare e gestire uno spazio- cinema del tutto autonomo, un filmclub. Si trattava di creare una nuova forma associativa, un’associazione privata con tessera per i frequentatori, non aderente alle federazioni nazionali dei cine-club riconosciute dallo Stato, con proprie salette di proiezione, attrezzate con il 35mm, il 16mm, il super8 e il videoproiettore. Questo tipo di struttura prescindeva dal visto di censura ufficiale…”. Già, la censura ufficiale in grado di mandare al rogo le pellicole.

Sfogliando ieri i giornali e i siti internet ho visto che Sbardella è stato ricordato da tanti, in maniera generosa e affettuosa (come in questo breve articolo di Silvana Silvestri su il manifesto, forse il primo a essere uscito su di lui). MI fa piacere perché Sbardella non era di quelli che spintonano e mi aveva sorpreso, quando l’avevo incontrato la prima volta, quella sua aria schiva e poco incline all’eroica nostalgia del passato. Cosa ha fatto Sbardella? Ha dato voce, anzi spazio, alle prime esperienze del cinema indipendente italiano e ha dato conto di quel che accadeva all’estero. Sprovincializzava e aiutava a capire cosa succedeva altrove. Ma lascio che sia lui a spiegarlo in un articolo che si può leggere qui. Piccolo compendio di Storia del cinema italiano indipendente e, a quanto ne so, una delle poche cose scritte da lui che però ci ha lasciato recentemente un testo teatrale nel 2014 sull’epopea del leggendario re di Uruk, “Gilgamesh. Colui che tutto conobbe”.

Sfogliando ieri i giornali e i siti internet ho visto che Sbardella è stato ricordato da tanti, in maniera generosa e affettuosa (come in questo breve articolo di Silvana Silvestri su il manifesto, forse il primo a essere uscito su di lui). MI fa piacere perché Sbardella non era di quelli che spintonano e mi aveva sorpreso, quando l’avevo incontrato la prima volta, quella sua aria schiva e poco incline all’eroica nostalgia del passato. Cosa ha fatto Sbardella? Ha dato voce, anzi spazio, alle prime esperienze del cinema indipendente italiano e ha dato conto di quel che accadeva all’estero. Sprovincializzava e aiutava a capire cosa succedeva altrove. Ma lascio che sia lui a spiegarlo in un articolo che si può leggere qui. Piccolo compendio di Storia del cinema italiano indipendente e, a quanto ne so, una delle poche cose scritte da lui che però ci ha lasciato recentemente un testo teatrale nel 2014 sull’epopea del leggendario re di Uruk, “Gilgamesh. Colui che tutto conobbe”.

Poiché un tipo come Americo detestava l’agiografia mi fermo qui. Anche perché non so nulla di cinema (anche se la mia famiglia ha prodotto un grande regista e una studiosa della materia che ne sanno ovviamente più di me) e sarei davvero di scarso aiuto per chi si avvicina allo Sbardella uomo di cinema. Lo voglio invece ricordare come uomo di mondo e non solo per esser stato quel gentiluomo che è stato (lavorammo tra l’altro assieme per presentare l’ultima grande rassegna che nel 2003 passò al Filmstudio), ma anche per essere stato quel bandito necessario che l’epoca richiedeva. Bandito? Si, un bandito disposto a bypassare, oltre alla censura, le maglie troppo strette del business legato a suoni e immagini. Una volta, e probabilmente non fu l’unica, proiettò il concerto di un importante gruppo musicale inglese che era stato piratescamente riprodotto da un amico a Londra. Lo rese disponibile a tutti nello spirito che allora ci accomunava negli anni Settanta. Che un po’ forse si è perso. Ma che Americo non deve aver credo mai perduto. Buon viaggio Americo. E un abbraccio a Isabella e Angelica.

REPORT DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PROMOTORE DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL 7 OTTOBRE. LUNEDI’ 3 LUGLIO MANIFESTAZIONE A ROMA PER LA LIBERTA’ E LA DEMOCRAZIA IN EGITTO.

Report della riunione del comitato promotore della manifestazione del 7 ottobre “Pace e libertà per il popolo siriano”. Si è svolta a Roma sabato 10 giugno la riunione del comitato promotore della manifestazione del 7 ottobre in solidarietà con il popolo siriano. Abbiamo discusso gli sviluppi della situazione in Siria e nell’area mediorientale: mentre continuano […]![]()

Diario persiano.Viaggio sentimentale in Iran

Il britannico che “vuole uccidere tutti i musulmani”

L’ondata crescente di islamofobia in Gran Bretagna mostra come l’estremismo di qualsiasi fattura colpisca chiunque, avallando la retorica del terrorismo e della sua matrice ideologica estremista

L’articolo Il britannico che “vuole uccidere tutti i musulmani” sembra essere il primo su Arabpress.

Raqqa: lo specchio della “rivoluzione” in Siria

A pochi giorni dalla sua ormai certa caduta, ripercorriamo la storia della capitale del sedicente Stato Islamico, storia molto simile a quella di molte altre città siriane

L’articolo Raqqa: lo specchio della “rivoluzione” in Siria sembra essere il primo su Arabpress.

Armiamoci e partiamo: anche i nostri stivali nel deserto afgano

Leggendo La Repubblica di domenica scorsa abbiamo saputo che il ministero della Difesa italiano ha in mente di spedire altri cento soldati in Afghanistan. Non contenti di avere il contingente più numeroso dopo quello americano, qualcuno ha già deciso, ancor prima che ne fosse informato il parlamento (che almeno teoricamente deve avere l’ultima parola) che altri cento ragazzi partano per una missione militare che ormai sta per compiere diciott’anni e che, nonostante si sia rivelata un disastro, anziché uscire di scena sceglie di restare e anzi di rilanciarsi. Cosa faranno cento soldati in più non si sa ma par di capire, dall’articolo del giornale, che ci sia anche una necessità di scambio di favori perché ci sono in ballo posti di comando che qualche nostro generale potrebbe occupare. Dove? Nella casa della guerra, quell’Alleanza atlantica sempre in cerca di nemici che ne giustifichino l’esistenza. Fare un favore a Trump in questo momento potrà pure fruttare qualche poltrona ma è anche l’ammissione di un vassallaggio privo di strumenti critici in una guerra che tutti sanno perduta e dove la presenza straniera è un elemento che anziché frenarla continua a gettare benzina sul fuoco. Distratti dal sistema tedesco (a proposito, la Merkel ha risposto picche alla proposta di aumentare i suoi soldati) i parlamentari e le forze politiche subiscono: dal governo all’opposizione, dalla Sinistra ai Cinque stelle, che tanto si erano vantati di aver reiterato la richiesta di ritiro dei nostri soldati. Il tema è il solito: a furia di guardarci l’ombelico lasciamo che le cose in politica estera vadano come devono andare e come il padrone comanda. Che triste esempio di sovranità nazionale. Chissà se i vari sovranisti nazionali se ne rendono conto

Leggendo La Repubblica di domenica scorsa abbiamo saputo che il ministero della Difesa italiano ha in mente di spedire altri cento soldati in Afghanistan. Non contenti di avere il contingente più numeroso dopo quello americano, qualcuno ha già deciso, ancor prima che ne fosse informato il parlamento (che almeno teoricamente deve avere l’ultima parola) che altri cento ragazzi partano per una missione militare che ormai sta per compiere diciott’anni e che, nonostante si sia rivelata un disastro, anziché uscire di scena sceglie di restare e anzi di rilanciarsi. Cosa faranno cento soldati in più non si sa ma par di capire, dall’articolo del giornale, che ci sia anche una necessità di scambio di favori perché ci sono in ballo posti di comando che qualche nostro generale potrebbe occupare. Dove? Nella casa della guerra, quell’Alleanza atlantica sempre in cerca di nemici che ne giustifichino l’esistenza. Fare un favore a Trump in questo momento potrà pure fruttare qualche poltrona ma è anche l’ammissione di un vassallaggio privo di strumenti critici in una guerra che tutti sanno perduta e dove la presenza straniera è un elemento che anziché frenarla continua a gettare benzina sul fuoco. Distratti dal sistema tedesco (a proposito, la Merkel ha risposto picche alla proposta di aumentare i suoi soldati) i parlamentari e le forze politiche subiscono: dal governo all’opposizione, dalla Sinistra ai Cinque stelle, che tanto si erano vantati di aver reiterato la richiesta di ritiro dei nostri soldati. Il tema è il solito: a furia di guardarci l’ombelico lasciamo che le cose in politica estera vadano come devono andare e come il padrone comanda. Che triste esempio di sovranità nazionale. Chissà se i vari sovranisti nazionali se ne rendono conto

Il “si” italiano seguirebbe quello di altri Paesi che, come Regno Unito e Danimarca, hanno già promesso alla Nato il loro appoggio al surge americano, anche quello per ora affidato solo a indiscrezioni di stampa. Stando al capo del pentagono James Mattis. i dettagli della nuova missione saranno chiariti definitamente a metà luglio. Il dibattito intanto infuria. E mentre sui giornali ci si chiede a cosa serve il nuovo “surge” americano in un Paese dove la missione militare non sta ottenendo risultati, il massimo teorico del “surge”, il generale in pensione David Petraeus, non solo ha dato il suo appoggio all’invio di nuovi soldati ma ha chiarito, in un’intervista, alcuni dei dettagli che probabilmente Mattis si prepara e mettere nero su bianco: non solo, dice l’ex teorico del surge in Irak e Afghanistan, 3 o 5mila soldati sono un numero “sostenibile”, ma gli Stati Uniti devono “sciogliere le restrizioni” ancora in piedi nell’uso della forza aerea. Se non si dovesse render più conto nemmeno a Kabul di quel che si fa, quello militare diventerebbe uno strapotere che ha già comunque dato un segno nell’aprile scorso col lancio della famosa Moab da 11 tonnellate di esplosivo. Operazioni di cui, ancora una volta, stiamo diventando non solo silenti spettatori ma solerti conniventi.

A seguire per il manifesto un’analisi a 4 mani con G. Battiston

La presunta morte di Abu Bakr al-Baghdadi

Chi si aggiudicherà la vittoria della cattura di al-Baghdadi? Una riflessione di Ilias Harfoush.

L’articolo La presunta morte di Abu Bakr al-Baghdadi sembra essere il primo su Arabpress.

Dopo Oslo: il nuovo paradigma

di Mark A. LeVine e Paola Caridi (Questo articolo è stato pubblicato su minima&moralia) Ci sono luoghi ammantati di mito, a Gerusalemme. Anche quando a risuonare, nella memoria, non sono solo i suoni della sua lunga, plurimillenaria Storia, ma le parole del suo travagliato percorso contemporaneo. C’è anche una stanza d’albergo, tra questi luoghi, cheContinua a leggere

Dondero l’Africano

Da domani sino al 5 luglioLeggi qui la presentazione di Peppino Buondonno su il manifesto

Il movimento del Rif marocchino: riforme insignificanti e Benkiran a prova d’urto

L’esperienza marocchina e i fantasmi della Primavera Araba

L’articolo Il movimento del Rif marocchino: riforme insignificanti e Benkiran a prova d’urto sembra essere il primo su Arabpress.

Le conseguenze della crisi del Golfo

Le conseguenze della crisi del Golfo sono molto gravi e queste non si limitano solo ai Paesi della regione

L’articolo Le conseguenze della crisi del Golfo sembra essere il primo su Arabpress.

Giovane palestinese documenta su Snapchat i pericoli dell’occupazione israeliana

“In tutta onestà, compatisco [le forze israeliane] più che disprezzarle”.

I siti specchio aiutano gli utenti turchi a riconnettersi a Wikipedia

Mentre la piattaforma resta bloccata, sono nati molteplici mirror, ovvero siti “specchio” progettati per riprodurre il contenuto di Wikipedia e che vengono costantemente aggiornati.

La missione di un uomo palestinese per rendere l’agricoltura urbana più sostenibile

Said Salim Abu Naser è un grande fautore dell’agricoltura sostenibile che vive e lavora a Gaza, Palestina, lungo la costa del Mediterraneo.

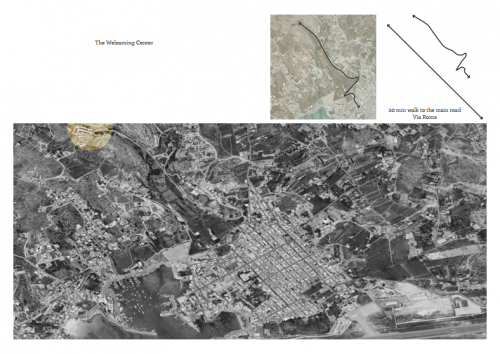

Obrovac, una città fantasma tra i parchi naturali di Croazia

La natura selvaggia che la circonda è di una bellezza indescrivibile. La vita qui, una volta, era semplice e felice. Purtroppo, due popoli che da sempre hanno vissuto insieme, serbi e croati, ad un certo punto hanno smesso di farlo, nonostante avessero stesse radici, lo stesso codice genetico, parlassero la stessa lingua, avessero le stesse abitudini e gli stessi riti.

La natura selvaggia che la circonda è di una bellezza indescrivibile. La vita qui, una volta, era semplice e felice. Purtroppo, due popoli che da sempre hanno vissuto insieme, serbi e croati, ad un certo punto hanno smesso di farlo, nonostante avessero stesse radici, lo stesso codice genetico, parlassero la stessa lingua, avessero le stesse abitudini e gli stessi riti.

Perché le cause del terrorismo vanno ben oltre la religione

Sebbene l’opinione pubblica sembri vedere nell’Islam radicale la causa del terrorismo, la psicologia che porta alla violenza trova il proprio fondamento ben più in là della religione. Spetta a tutti noi soffocare il fanatismo, non solo ai musulmani

L’articolo Perché le cause del terrorismo vanno ben oltre la religione sembra essere il primo su Arabpress.

L’iraniano Alireza Pakdel vince il World Press Cartoon

Si è concluso a Caldas da Rainha, a nord di Lisbona, il World Press Cartoon, un importante concorso internazionale che premia il lavoro dei vignettisti di tutto il mondo. A vincere è stato l’iraniano Alireza Pakdel con la vignetta “Immigrants”, che ha vinto anche il primo premio nella sezione editoriale del festival stesso. La crisi migratoria globale è stata […]

L’articolo L’iraniano Alireza Pakdel vince il World Press Cartoon sembra essere il primo su Arabpress.

“Oltre le mura di Baghdad” di Marika Guerrini

Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro

L’articolo “Oltre le mura di Baghdad” di Marika Guerrini sembra essere il primo su Arabpress.

I Paesi arabi e i limiti di frontiera

Ogni Paese arabo ha oltrepassato i suoi confini per intervenire negli altri e le loro terre sono diventate un campo di battaglia per varie nazioni

L’articolo I Paesi arabi e i limiti di frontiera sembra essere il primo su Arabpress.

Quanti euro vale un cittadino italiano?

(Questo mio articolo è stato pubblicato su Affari Internazionali, la newsletter dello IAI) Un cittadino italiano viene sequestrato, torturato, ucciso sul territorio italiano. La macchina investigativa e giudiziaria si mette in moto. Vengono individuati, attraverso indizi e anche prove, alcuni dei responsabili e viene definita la linea di comando che ha deciso il delitto. NonContinua a leggere

Rime dal Mediterraneo

“Siamo stanchi di diventare giovani seri, o contenti per forza, o criminali, o nevrotici: vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare. Non vogliamo essere subito già così sicuri. Non vogliamo essere subito già così senza sogni.” Le… Continue Reading →![]()

I poeti iracheni rivendicano le strade

Un’organizzazione culturale di poeti si propone di rivendicare il palcoscenico della poesia nazionale al fine di promuovere ideali e valori di progresso in evidente contrasto con il settarismo in Iraq

L’articolo I poeti iracheni rivendicano le strade sembra essere il primo su Arabpress.

La luce verde del guerrafondaio riluttante ai generali

|

| Tre generali: Mattis, attuale capo del Pentagono. Sotto a sn Nicholson. A dx McMaster |

Alla fine la luce verde del presidente è arrivata. E benché si tratti ancora una volta di indiscrezioni giornalistiche, anche se ben verificate, Donald Trump, l’uomo che aveva promesso il disimpegno dai fronti di guerra, ha dato l’autorità al titolare della Difesa James Mattis di decidere come e quanti soldati americani andranno a ingrossare le fila degli 8.400 militari stellestrisce che operano in Afghanistan.

In un’audizione al Senate Armed Services Committee, Mattis – un generale dei marine, già a capo dell’US Central Command, responsabile del teatro afgano e mediorientale – numeri non ne ha fatti. Ma a detto che a metà luglio renderà conto della nuova strategia per battere la guerriglia talebana. Un “nemico barbaro”, come Mattis l’ha definito in altra occasione, in perfetta sintonia con le recenti aperture del governo di Kabul a quelli che Karzai chiamò persino “fratelli”. Mattis però, così come il consigliere per la sicurezza di Trump generale McMaster, alla via pacifica crede poco. E in questo è davvero in sintonia con John Nicholson, il capo delle forze Usa e Nato sul terreno (altri 5mila uomini tra cui mille italiani): è lui il principale fautore di “più stivali” in teatro, come si dice in gergo.

La melina sul nuovo “surge” americano, che ricorda altri esperimenti fallimentari del passato, è iniziata addirittura a febbraio ma sui giornali è uscita in maggio quando con le prime indiscrezioni si son fatti anche i numeri: tra 3 e 5mila soldati in più. Poi però Trump ha fatto un passo indietro e, durante il suo viaggio europeo di tre settimane fa – che prevedeva un summit Nato a Bruxelles il 25 maggio– non ha fatto alcun annuncio limitandosi a chiedere più soldi e non soldati ai partner dell’Alleanza. Ma a questo aveva già pensato il segretario della Nato Stoltenberg, reduce da un giro delle sette chiese (anche a Roma) che ha incassato promesse da alcuni Paesi (Gran Bretagna, Danimarca) e un “ni” da altri. Cosa gli abbiano detto gli italiani non si sa e nessun parlamentare della Repubblica ha chiesto lumi sul futuro del secondo contingente straniero presente in Afghanistan dopo quello degli Stati Uniti (a seguire Germania, Romania e Regno Unito).

La melina sul nuovo “surge” americano, che ricorda altri esperimenti fallimentari del passato, è iniziata addirittura a febbraio ma sui giornali è uscita in maggio quando con le prime indiscrezioni si son fatti anche i numeri: tra 3 e 5mila soldati in più. Poi però Trump ha fatto un passo indietro e, durante il suo viaggio europeo di tre settimane fa – che prevedeva un summit Nato a Bruxelles il 25 maggio– non ha fatto alcun annuncio limitandosi a chiedere più soldi e non soldati ai partner dell’Alleanza. Ma a questo aveva già pensato il segretario della Nato Stoltenberg, reduce da un giro delle sette chiese (anche a Roma) che ha incassato promesse da alcuni Paesi (Gran Bretagna, Danimarca) e un “ni” da altri. Cosa gli abbiano detto gli italiani non si sa e nessun parlamentare della Repubblica ha chiesto lumi sul futuro del secondo contingente straniero presente in Afghanistan dopo quello degli Stati Uniti (a seguire Germania, Romania e Regno Unito).

Per ora gli americani hanno circa 7mila uomini nel contingente multinazionale Nato di cui hanno il comando e che ha come mandato quello di fare formazione militare e non di combattere. Ma ora le regole potrebbero cambiare: i nuovi arrivi si unirebbero probabilmente ai circa 2mila soldati Usa impegnati in operazioni “combat” e sarebbe il Pentagono, non la presidenza, a decidere regole di ingaggio e strategia locale. Che per adesso, da un paio d’anni a questa parte, si è concentrata sui bombardamenti dal cielo, l’attività dei droni e il test della GBU-Moab, la cosiddetta “Madre di tutte le bombe” che solo il Papa ha per ora avuto il coraggio di criticare. Quanto all’Italia, nemmeno una parola. Né dal governo, né dall’opposizione. La guerra in Afghanistan, nonostante le Moab, il surge e mille soldati, è dietro le spalle anche per noi.

I limiti della responsabilità per le sofferenze del popolo libico

Di Mohammed Badr Eddine Zayd. Al-Hayat (11/06/2017). Traduzione e sintesi di Gemma Baccini. È stata rapida la reazione di Mohammed al-Dairi, ministro degli Esteri libico, nell’annunciare il suo appoggio alle misure che alcuni Stati arabi hanno preso per combattere l’appoggio qatariota al terrorismo e mettere fine alla lunga sofferenza della Libia. Il popolo libico, ormai da anni, ripudia il […]

L’articolo I limiti della responsabilità per le sofferenze del popolo libico sembra essere il primo su Arabpress.

Edizione 2017: la rassegna continua a Settimo Torinese “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare”

Mediterraneo

L’articolo Edizione 2017: la rassegna continua a Settimo Torinese “Mediterraneo: fotografie tra terre e mare” sembra essere il primo su Arabpress.

Stivali sul terreno

Il presidente Donald Trump ha dato al suo ministro della Difesa Jim Mattis l’autorità per decidere un aumento delle truppe americane sul terreno in Afghanistan. La decisione sul numero esatto dei soldati si aspetta tra circa un mese e dovrebbe essere nell’ordine delle “migliaia”. Attualmente vi sono 8.400 soldati Usa in Afghanistan, 2mila dei quali impegnati in combattimento. L’aumento potrebbe essere tra 3 e 5mila soldati.

Il presidente Donald Trump ha dato al suo ministro della Difesa Jim Mattis l’autorità per decidere un aumento delle truppe americane sul terreno in Afghanistan. La decisione sul numero esatto dei soldati si aspetta tra circa un mese e dovrebbe essere nell’ordine delle “migliaia”. Attualmente vi sono 8.400 soldati Usa in Afghanistan, 2mila dei quali impegnati in combattimento. L’aumento potrebbe essere tra 3 e 5mila soldati.

E’ ormai da un mese che se ne discute e ci si attendeva da Trump una aperta richiesta di sostegno ai partner della Nato nell’ultimo vertice dell’Alleanza dove però il presidente non ha fatto menzione di una scelta che contraddice quanto ha sempre sostenuto in campagna elettorale. La Nato ha comunque già chiesto agli alleati un possibile aumento delle loro forze nel Paese dove sono schierati in totale circa 13mila militari stranieri, 5mila dei quali in forza all’Alleanza (l’Italia con 1000 uomini).

Muslim Ban, viaggio alla scoperta delle Americhe

Tutti noi, o quasi, abbiamo acquisito durante il percorso scolastico, nozioni generali sulla storia di vari popoli. La scuola ci ha insegnato che quella delle Americhe fu una scoperta sensazionale fatta proprio dai più noti esploratori europei dell’epoca: Cristoforo Colombo… Continue Reading →![]()

Egitto, governo silenzia i media: bloccati 63 giornali online e app di messaggistica. “Stretta in vista delle presidenziali 2018”

Negli ultimi giorni sulle bacheche dei social network di molti attivisti egiziani circola una vignetta: il presidente Abdel Fattah El-Sisi tiene in mano un cavo spezzato con i fili elettrici a penzoloni ed esclama “No internet”. La caricatura è stata pubblicata da Mada Masr, uno dei 63 giornali online bloccati nelle ultime due settimane dal […]

L’articolo Egitto, governo silenzia i media: bloccati 63 giornali online e app di messaggistica. “Stretta in vista delle presidenziali 2018” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bombe a Kabul: il giallo si infittisce

|

| Sirajuddin Haqqani in una ricostruzione dell’Fbi |

Dopo aver preso lo stesso 31 maggio e con una solerte rapidità le distanze dalla bomba che ha ucciso a Kabul un centinaio di persone, i talebani tornano a smentire ogni coinvolgimento nell’attentato del mercoledi nero chiarendo, con un messaggio affidato al loro sito internet, che la guerriglia colpisce solo obiettivi militari e non spara mai nel mucchio. A dar più forza alla presa di distanze (la terza in pochi giorni) c’è anche un messaggio audio di Sirajuddin Haqqani, l’uomo a capo della Rete Haqqani e vice di mullah Akhundzada il leader del movimento. L’intelligence afgana è invece certa del coinvolgimento degli Haqqani che risponderebbe, dicono a Kabul, a un ordine venuto dia pachistani. E’ la prima volta non solo che i talebani reiterano una loro presa di distanze da un attentato ma che difendono con tanta alacrità la Rete Haqqani, in passato scheggia impazzita del movimento e solita agire per suo conto.

Quanto al “Processo di Kabul”, l’ultimo sasso lanciato dal governo per negoziare con la guerriglia (con l’offerta ai talebani di aprire un loro ufficio nella capitale) i guerriglieri di mullah Akhundzada ribadiscono la loro posizione con un messaggio di poche righe: “Qualsiasi conferenza venga riunita per prolungare la presenza degli occupanti è futile e viene rigettata”.

Assedio del Qatar: una lezione di geopolitica

Arabia Saudita, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti impongono un embargo al Qatar

L’articolo Assedio del Qatar: una lezione di geopolitica sembra essere il primo su Arabpress.

Ali Safar: inediti in italiano

La rivista di poesia Atelier ha pubblicato, per la prima volta in italiano, alcune poesie del poeta siriano Ali Safar, tradotte dall’arabo da Caterina Pinto. Le ripubblico qui, con il permesso di Atelier e Caterina, che ringrazio. DIARIO AUTOMATICO Diario al margine dell’incendio siriano 2012-2013 Niente sopraffà di più di ciò che ti trovi a […]![]()

L’arte contemporanea si fa nel parco. Notenere II a Roma

Un pomeriggio assolato di maggio, un parco nella periferia di Roma, tre giovani artisti e un progetto originale e totalmente indipendente, ai limiti della legalità, per riscoprire e vivere il verde urbano e avvicinare il pubblico all’arte contemporanea. Con i pennelli e le installazioni di Samuele Gore, Andrea X e Jerico rivive un casale abbandonato, grazie a un collettivo di giovani curatrici, Matri-Pictoska.

Un pomeriggio assolato di maggio, un parco nella periferia di Roma, tre giovani artisti e un progetto originale e totalmente indipendente, ai limiti della legalità, per riscoprire e vivere il verde urbano e avvicinare il pubblico all’arte contemporanea. Con i pennelli e le installazioni di Samuele Gore, Andrea X e Jerico rivive un casale abbandonato, grazie a un collettivo di giovani curatrici, Matri-Pictoska.

Saif Gheddafi varie volte liberato. Era realmente “prigioniero”?

mcc43 La “cattura” del delfino di Muhammar Gheddafi nel novembre 2011, suscitava molte domande. Le ricostruzioni erano contrastanti e la versione accolta dalla maggior parte dei media – secondo la quale era stato catturato grazie al tradimento della guida del convoglio presso Oubari nel sud della Libia, caricato su un aereo e consegnato alla città […]![]()

Ernesto Pagano: Napolislam

Giornalista affermato e autore di documentari, Ernesto Pagano propone nel libro “Napolislam” un reportage sulle vite di alcuni napoletani convertitisi all’islam. L’autore ci tiene a precisare di non essere partito con l’idea di narrare storie che dimostrino che l’integrazione a… Continue Reading →![]()

“Muslim Women” and Gender Inequality in Australia’s Assimilationist-Multicultural Policies. Participation in Sport as a Case Study

Published on “About Gender” 6 (11), 2017: 324-353. Available online at: http://www.aboutgender.unige.it/index.php/generis/article/view/383 Abstract When talking about Islam, the “religionization” of subjects – in particular female subjects – becomes the primary analytical tool to describe power relations within cultural groups and in multicultural societies. Likewise, religionization is widely employed in neoliberal western societies to discuss the […]![]()

In pericolo le relazioni tra Turchia e Germania

Sale la tensione tra i due Paesi in seguito all’annuncio del ritiro delle truppe tedesche dalla base militare turca di Incirlik. Quali saranno le conseguenze?

L’articolo In pericolo le relazioni tra Turchia e Germania sembra essere il primo su Arabpress.

I media e il Ramadan in Yemen

Mobilitazione Houthi e programmi di satira degli avversari in assenza di telespettatori

L’articolo I media e il Ramadan in Yemen sembra essere il primo su Arabpress.

Le parole della Luna (ai #futurimaestri)

Qui di seguito potete leggere la lettera che ho lasciato ieri sera a Bologna all’Arena del Sole ai Futuri Maestri, le centinaia di ragazzi messi insieme dal Teatro dell’Argine, protagonisti di uno spettacolo a dir poco bello, emozionante, contagioso. Mi era stato chiesto (a me così come agli altri otto ‘maestri’ che hanno letto laContinua a leggere

La parabola del pastore e il terrorismo

Santiago Alba Rico Un anno e mezzo fa scrivevo a proposito di Mabrouk Soltani, un giovane pastore tunisino del villaggio di Dauar Slatniya, ai piedi del monte Mghilla, tra Kasserine e Sidi Bouzid, la doppia culla della rivoluzione del 2011 che rovesciò Ben Ali. Il 14 novembre del 2015 Mabrouk fu assassinato dal gruppo terrorista Okba Ibn Neefa (affiliato all’AQMI) […]

L’Afghanistan visto dall’Asia Centrale*

|

| Asia centrale, il cuore dell’Asia |

Abstract: The countries of Kazakhstan, Kirghizstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan define a human and political space strongly influenced by its bordering territories: by Russia, obviously, but also by Pakistan, Iran, and, most importantly, by Afghanistan – a country wretched by forty years of war and generally seen as a threat rather than as a resource. However, interactions between the former five soviet republics and Kabul are unavoidable: the Islamic common denominator, the porosity of borders, the presence of shared norms and practices and the existence of communities, often speaking the same language, further reinforce such belief. Furthermore, in light of future infrastructural developments of road networks, railway lines and, possibly, of energy vectors, partnerships between the five republics and Afghanistan seem the most logical solutions.

Even if each county deals with Kabul its unique way, Kazakhstan, Kirghizstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan all fear the contagion of war or that of the jihadi message and explain the spread of the politics of Islam within their territories through the failures of the Afghan government. A statement contested both from the inside, with the Afghan government refusing to validate the jihadi narrative, and from the outside: many observers have indeed highlighted how the ‘Afghan danger’ is better understood as a political tool used to repress possible challenges to the political establishment, rather than as an effective threat.

Nevertheless, some positive developments are on their way: negotiations regarding a seemingly difficult partnership between Kabul and the five republics is currently ongoing and further supported, in several instances, by manifestations of international cohesion fostering and financing the expansion of strengthened bilateral agreements.

Le cinque repubbliche di Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan formano uno spazio umano e politico fortemente influenzato dai Paesi vicini. La Russia, naturalmente, ma anche il Pakistan o l’Iran e, soprattutto, l’Afghanistan, un Paese in guerra ormai da quasi quarant’anni che è visto più come pericolo che come risorsa. Il rapporto con l’Afghanistan è però ineludibile: per il comun denominatore islamico, la porosità delle frontiere, tradizioni comuni e presenza di comunità che spesso parlano la stessa lingua. Un rapporto che ha un senso anche in ragione di un possibile futuro sviluppo di reti stradali, ferroviarie o di vettori di energia. Se ogni Paese ha nei rapporti con Kabul un atteggiamento diverso, tutte le repubbliche ex sovietiche temono il contagio della guerra o del messaggio islamista e attribuiscono all’Afghanistan la responsabilità dell’espansione dell’islam politico all’interno dei propri confini. E’ una posizione contestata sia all’interno da chi si ritene ingiustamente accusato di propaganda jihadista, sia all’esterno: molti osservatori infatti ritengono che il “pericolo afgano” venga agitato per consentire la repressione e il contenimento di qualsiasi forma di contestazione delle leadership al potere. Non di meno, alcuni progressi si vedono: è in corso un’operazione di difficile costruzione di una partnership con Kabul aiutata, in molti casi, da esperimenti di coesione internazionale che hanno dato impulso e garantito finanziamenti per l’espansione di rapporti bilaterali più saldi.

* Questo articolo è stato pubblicato su IL POLITICO (Univ. Pavia, Italy) 2016, anno LXXXI, n. 3, pp. 136-149 (le note al testo sono contenute nell’edizione cartacea)

|

| Asia Centrale e Caucaso |

In una carta geografica dell’Asia, l’Afghanistan rappresenta una sorta di centro ideale: al confine con l’Iran a Occidente, con quello rappresentato dal subcontinente indiano a Oriente, frontiera meridionale delle repubbliche centroasiatiche ex sovietiche a Nord. Se effettivamente l’Afghanistan faccia parte dell’Asia Centrale, e cioè di quel mondo che comprende le cinque repubbliche di Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan, è in realtà una convenzione per alcuni e non per altri. Ne fa parte in un certo senso geograficamente ma in realtà il suo centro di gravità sono i due grandi confinanti che la circondano a Est, Ovest e Sud: l’Iran e il Pakistan, la fine del Medio Oriente e l’inizio dell’Asia meridionale.. Quanto alle cinque repubbliche ex sovietiche, lo sguardo è sicuramente più centrato, seppur con forme e modalità diverse, verso Russia e Cina e Stati Uniti. Il legame col parente meridionale (sicuramente parente per motivi storici, culturali etnici e linguistici) appare oggi soprattutto o come una sorta di “dovere” (spesso suggerito da altri), o uno sguardo obbligato dalle preoccupazioni che riguardano due aspetti in particolare: la sicurezza – col corollario di un possibile contagio lungo i confini meridionali – e il narcotraffico. I legami economici sono poca caso, salvo rare eccezioni (come nel caso del progetto tapi1), il flusso transfrontaliero è limitato, le alleanze sono fragili e il sostegno alla partecipazione dell’Afghanistan a percorsi politici aggregativi (come nel caso del Processo di Istanbul)2 appare più come un aspetto di strategia politica generale – spesso su pressione di altri attori – che non un focus volto a rafforzare il parente bistrattato dalla guerra. Il quadro delle relazioni tra le cinque repubbliche e Kabul va dunque visto anche all’interno delle pressioni e delle relazioni con i grandi attori non solo regionali ma internazionali: la Russia, in primis, la Cina, soprattutto per l’aspetto economico, e gli Stati Uniti (in misura assai minore l’Unione europea). Quanto agli attori regionali, per questi Paesi contano forse più dell’Afghanistan il peso economico e la statura politica di nazioni come Iran e Pakistan.