La guerra in Afghanistan gli equilibri regionali e il congelamento del processo di pace: protagonisti e comprimari. Movimenti jihadisti e l’ombra di Daesh. Repressione e confusione*

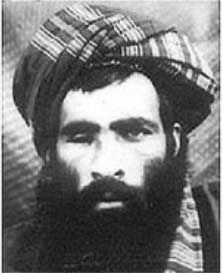

In Afghanistan l’unica cosa che non è in fase di stallo è la guerra. L’economia langue, è in difficoltà e in calo costante di consensi il nuovo esecutivo – frutto di un accordo perverso che accanto al presidente ha istituito una specie di pari grado con ampi poteri –, la diplomazia nazionale è gravemente ammalata di una sindrome anti pachistana che sfiora l’isteria collettiva. La guerra è invece in piena forma. E su più fronti. Il fronte classico che oppone la disomogenea galassia talebana al governo di Ashraf Ghani (si veda la presa di Kunduz tra novembre e ottobre) e un campo di battaglia interno alla guerriglia: che oppone i talebani – divisi dopo l’annuncio della morte di mullah Omar in luglio – a Daesh, per ora forse rappresentato solo da un manipolo di uomini ma in grado già di controllare, seppur a macchia di leopardo, alcune realtà del territorio.

In Afghanistan l’unica cosa che non è in fase di stallo è la guerra. L’economia langue, è in difficoltà e in calo costante di consensi il nuovo esecutivo – frutto di un accordo perverso che accanto al presidente ha istituito una specie di pari grado con ampi poteri –, la diplomazia nazionale è gravemente ammalata di una sindrome anti pachistana che sfiora l’isteria collettiva. La guerra è invece in piena forma. E su più fronti. Il fronte classico che oppone la disomogenea galassia talebana al governo di Ashraf Ghani (si veda la presa di Kunduz tra novembre e ottobre) e un campo di battaglia interno alla guerriglia: che oppone i talebani – divisi dopo l’annuncio della morte di mullah Omar in luglio – a Daesh, per ora forse rappresentato solo da un manipolo di uomini ma in grado già di controllare, seppur a macchia di leopardo, alcune realtà del territorio.

Gli attori internazionali – Pakistan e Iran prima di tutto, ma anche Stati uniti, India, Cina e Paesi della Nato, non sembrano avere per ora né una posizione univoca né forse una vera e propria posizione. La Nato e gli americani sono indecisi sulla qualità e quantità dell’impegno futuro e non sembrano aver deciso con esattezza se appoggiare con forza l’ipotesi pachistana (quella cioè di un negoziato interafgano purché in qualche modo si tenga sotto l’egida di Islamabad) o ritentare un’ipotesi di colloqui diretti con la guerriglia, bypassando – come già in passato – gli emissari di Kabul. Teheran è forse meno preoccupata, dopo gli accordi di Vienna, del suo fronte orientale, impegnata com’è a guerreggiare sul fronte occidentale e a difendersi da una politica aggressiva dei sauditi che in Afghanistan però non sembra passare dai talebani ma semmai da Daesh e che per ora si è limitata solo ad alcune esecuzioni eclatanti1. Quanto a Islamabad, i suoi sforzi per avviare il negoziato sono in stallo totale (una prima riunione si è tenuta nell’estate in Pakistan ma poi il processo si è fermato). Dopo le bombe seguite al primo round negoziale2 anche la faticosa costruzione di una fiducia bilaterale con Kabul – messa in opera con l’appoggio di Ghani – è completamente crollata dopo l’ondata di stragi estive e l’Afghanistan è per ora completamente schierato contro il Pakistan, un’opzione alimentata soprattutto dal capo dell’esecutivo Abdullah e dai circoli vicini all’ex presidente Karzai. Gli unici Paesi in cui si nota una certa vitalità diplomatico militare sono a Nord di Kabul, lungo il confine con l’ex Urss dove proprio in questi giorni – avverte un reportage dell’emittente afgana Tolo3 – i russi stanno rafforzando il loro sistema di sorveglianza sui suoi ex confini meridionali e avrebbero sostenuto i tajiki nella decisione di chiudere i passaggi transfrontalieri con l’Afghanistan. In fin dei conti la Russia non ha mai perso la speranza di tornare ad avere un controllo seppur indiretto su questo crocevia interasiatico, sul traffico di droga e sui travasi jihadisti che da lì provengono, con un controllo dunque sulle frontiere delle tre ex repubbliche sovietiche (Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan) che confinano con l’Afghanistan e che non sono meno preoccupate di Mosca dalla continua ebollizione di un Paese che, col Pakistan, ospita cellule terroristiche e combattenti che provengono dai loro territori e a cui i due Paesi garantiscono, oltre confine, santuari e protezione nonché la possibilità di organizzarsi per progettare azioni di disturbo nelle patrie di origine. Putin si è mosso con prudenza in questi anni ma si è mosso. Probabilmente resta preoccupato dalla permanenza dei soldati americani e della Nato (che a fine anno avrebbero dovuto sensibilmente diminuire e che invece resteranno) e la vicenda di Kunduz (dista 250 km da Dushambe e 200 dalla frontiera uzbeka) non ha che rafforzato le preoccupazioni e fornito il destro per offrire collaborazione alle ex repubbliche sorelle.

|

| Fig. 1 L’espansione di Daesh disegnata da un simpatizzante |

Qualcosa che ha a che vedere con le repubbliche centroasiatiche e con le comunità che ci vivono (e che in Afghanistan sono importanti minoranze) è accaduto anche tra i talebani. Ne dà notizia l’agenzia afgana Pajhwok4 sostenendo che un vertice dei turbanti neri ha dato il via a un rimpasto del Consiglio della shura di Quetta che ha cooptato tre mullah che provengono dalla comunità tagica, uzbeca e turcmena. La mossa non va letta come una raffinata scelta in chiave diplomatica per ingraziarsi le tre repubbliche ma come una decisione che risponde a tre obiettivi: il primo (interno) per dare il via a un rimpasto che ha così eliminato possibili dissidenti nella shura; il secondo risponde al desidero di aumentare la percezione che i talebani non siano una guerriglia pashtun ma afgana; il terzo infine riguarda invece probabilmente Daesh. Per i talebani Daesh costituisce un problema non meno serio di quanto non lo sia nella testa del governo di Kabul, di Mosca o di Dushambe. Il ruolo politico di Daesh non è ancora chiaro (anche se si potrebbe propendere a una lettura che vede un riposizionamento forte dei Paesi arabi del Golfo nel conflitto afgano attraverso un soggetto a loro molto affine e violentemente antisciita). E’ però abbastanza chiaro che Daesh mira sia a far saltare il processo negoziale (è un movimento che può svilupparsi bene solo in una fase di conflitto permanente), a sabotare le faticose costruzioni negoziali e di fiducia tra attori locali e a scardinare sia ciò che resta di Al Qaeda, sia il movimento stesso dei talebani. Daesh è riuscita ad attrarre un certo numero di combattenti puntando sull’incapacità dei talebani di fare conquiste territoriali (in questo senso forse la presa di Kunduz mirava nella testa dei talebani a dimostrare il contrario), facendo leva sulla disillusone ormai provocata da quindici anni di guerra senza evidenti risultati dalla caduta dell’emirato di Omar. Ha inoltre reclutato talebani espulsi per ruberie e probabilmente fuorilegge vagamente ideologizzati in cerca di nuove protezioni. La sua base armata è per ora piccola e fortemente combattuta dai talebani ma riesce comunque sia a essere un’ennesima fonte di preoccupazione, sia il sabotatore del benché minimo passo negoziale, ricorrendo a operazioni di terrore che contribuiscono a minare il già scarso consenso al governo e, in talune zone, il fragile equilibrio di potere su cui si basano i talebani.

Il sedicente neo califfato è dunque una preoccupazione per gli afgani non meno che per i vicini di casa: dal Pakistan alla Russia e così via sino alle ex repubbliche dell’Urss ora indipendenti e per questo oggetto di attenzioni particolari da parte di attori diversi e in lotta o in difficile equilibrio tra loro. Il progetto di Daesh è infatti globale e con confini non ben definiti. Del resto, spiega la rivista teorica mensile Dabiq5, «The Islamic State is here to stay. It is here to stay in Sham and Iraq. It is here to stay in Khurasan and Al Qawqaz (parts of central Asia and Caucasus). And it is here to stay from Tunisia all the way to Bengal even if the murtaddin (heretics) despise such. The Khilafah (Caliphate) will continue to expand further until its shade covers the entire earth, all the lands where the day and night reach».

Per quel che qui ci interessa, vale la pena di cercare di capire cosa intende Daesh per controllo territoriale del califfato, un progetto che comprende oltre al Caucaso, l’Asia centrale ex sovietica e naturalmente l’Afghanistan anche altre aree del mondo, dal Maghreb al Bengala. Non di meno le cose sono abbastanza confuse. Vi sono diverse mappature che tentano di ricostruirne le aspirazioni globali6 ma ci interessa qui capire quali siano, almeno nell’ordine di un più vasto progetto di controllo territoriale, gli obiettivi di controllo territoriali di Daesh in Asia centrale e come reagiscono i singoli Paesi. Partiamo dal progetto generale.

La nascita ufficiale del Califfato disegnato da Al Bagdadi è della fine di giugno del 2014 e in quell’epoca già circolava sul web una mappa delle ambizioni territoriali di Daesh (figura 1). Non è chiaro chi l’abbia compilata7 e si tratta probabilmente dell’opera di qualche simpatizzante8, oltretutto a digiuno di Storia visto che la mappa include il Nord della Spagna, la Slovacchia o l’Austria (mai state sotto dominazione islamica) e vi esclude ad esempio la Sicilia. La mappa riproduce però a grandi linee le ambizioni espansive di un “impero” islamico che dall’Occidente europeo si spinge sino al Khorasan (geograficamente l’altipiano iranico e zone limitrofe) che però nell’ipotesi di Daesh sembra includere anche il subcontinente indiano in una sorta di “Grande Khorasan”. Questa stessa mappa esclude invece il meridione del Sudest asiatico dove Indonesia, Malaysia, Brunei e Sud della Thailandia contano oltre 250 milioni di musulmani. Ma al di là della mappa, l’interesse per l’area abitata prevalentemente da musulmani in Asia meridionale è sicuramente di un certo interesse visto che un recente numero di Dabiq ha dedicato al Bengala (il Bangladesh) un articolo che ne decanta la rinascita jihadista. Nell’ultimo numero di Dabiq9, l’articolo sul Bengala (che rilancia l’esecuzione dell’italiano Cesare Tavella) chiarisce ad esempio le differenze ideologiche tra i vari gruppi islamisti del Paese anche se i redattori non menzionano nessuna organizzazione amica – nemmeno il famigerato Ansarullah Bangla Team, ritenuto l’erede di Daesh in Bangladesh, o il gruppo anch’esso al bando Jamaat ul Mujahiden Bangladesh- ma citano genericamente la presenza di mujahedin fedeli al califfato. Non di meno, nel primo numero della stessa rivista – in sostanza il lancio del programma – si diceva che: «Amirul-Mu’minin said: “O Muslims everywhere, glad tidings to you and expect good. Raise your head high, for today – by Allah’s grace – you have a state and Khilafah, which will return your dignity, might, rights, and leadership. It is a state where the Arab and non-Arab, the white man and black man, the easterner and westerner are all brothers. It is a Khilafah that gathered the Caucasian, Indian, Chinese, Shami, Iraqi, Yemeni, Egyptian, Maghribi (North African), American, French, German, and Australian.10. Arabi e non arabi, bianchi e neri, dal Maghreb…all’Australia. Un progetto onnicomprensivo che estende dunque all’infinito i confini del califfato, anzi praticamente li abolisce.

|

Fig.2 Il califfato secondo Hizb ut Tahir. Una vecchia idea

ben prima della nascita di Daesh |

Eppure, secondo un rapporto dell’inteligence citato recentemente dalla stampa indiana11, i puristi di Daesh applicherebbero a rovescio una regola fondamentale e caposaldo dell’islam ossia l’eguaglianza degli appartenenti alla Umma davanti a Dio e agli uomini. Stando al rapporto cui avrebbero contribuito ricercatori di diversi Paesi occidentali, Daesh considererebbe la non provenienza da un Paese arabo – o di antica assimilazione araba – lo spartiacque per dividere i combattenti del califfato in musulmani di serie A e B. Rientrerebbero nella categoria B soprattutto indiani e pachistani ma anche cinesi, indonesiani e africani. Non è chiaro se la regola valga anche per il Caucaso e i combattenti che provengono dall’Asia centrale, che di solito sono ritenuti ottimi guerriglieri, ma i soldati non arabi sarebbero comunque meno affidabili: a loro non solo non sarebbero riservato il rango di “ufficiali” o la possibilità di entrare nella “military police” di Daesh (riservata a tunisini, palestinesi, sauditi, iracheni e siriani), ma vivrebbero in baracche meno accoglienti, non sarebbero ben armati, godrebbero di un salario inferiore e verrebbero addirittura utilizzati come carne da macello: spediti sulla linea del fronte, davanti ai guerriglieri etnicamente puri, a far da kamikaze senza saperlo, su jeep imbottite di esplosivo che saltano dopo che l’inconsapevole autista ha ottemperato al comando di comporre un certo numero al cellulare…

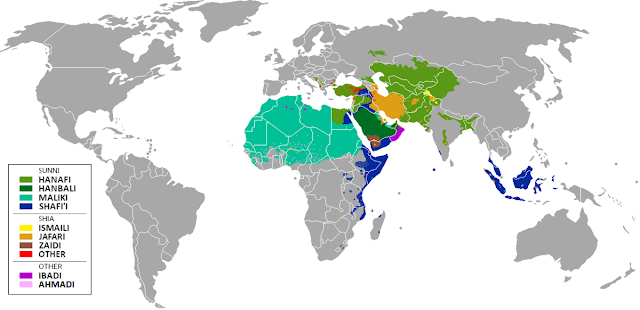

Sebbene sia sempre meglio essere diffidenti su questi rapporti dove la ricerca può sconfinare nella volontà o meno di sottolineare e ingigantire certi aspetti, la cosa sarebbe suffragata da almeno tre elementi. Uno quantitativo, uno culturale e uno ideologico religioso. Per quel che riguarda gli indiani, ad esempio, il loro numero tra i foreign fighter sarebbe abbastanza ridotto: solo ventitré. Ma di questi ne sarebbero già morti sei, ossia uno ogni quattro, che è molto. L’altro elemento – come molti altri mediati dalla terra dei Saud, vedi alla voce decapitazione – riguarda il trattamento che in Arabia saudita o nel Golfo viene riservato a indiani, pachistani, bangladesi o indonesiani: camerieri e muratori senza diritti, relegati nelle periferie delle città e pagati una miseria. Decapitati o frustati se incorrono in qualche supposta malefatta. Questi musulmani di serie B, evidentemente ritenuti oltre che meno abili guerrieri anche meno affidabili sul piano della fedeltà, sarebbero sotto stretta sorveglianza da parte della polizia di Daesh. Infine c’è anche un problema dottrinario: Daesh abbraccia la scuola giuridica (madhaab) hanbalita, una delle quattro seguite dai musulmani in tema di giurisprudenza coranica (fiqh). Centroasiatici, afgani, pachistani, indiani e bangladesi seguono soprattutto quella hanafita (la più antica e diffusa) vista con diffidenza da wahabiti e salafiti, per non parlare di quella shafita (diffusa in Indonesia, India, Africa orientale).

Il quadro è confuso. E, per tornare alle mappe, potremmo allora prendere in prestito quella di un altra organizzazione che aspira alla ricostituzione del califfato e che sembra avere le idee più chiare. E’ la mappa preparata da Hizb ut-Tahrir12 e non scegliamo questo gruppo per caso perché ci aiuta a introdurre un altro tema). Questa mappa (figura 2) appare storicamente più corretta ed estende i confini del califfato da ex possedimenti europei (la Spagna ma escludendo la parte settentrionale e includendo invece la Sicilia) sino al mondo malese indonesiano, ossia su tutte le aree dove esiste una rilevante presenza musulmana. In sostanza una riedizione del califfato tra vecchie e nuove frontiere. Gruppi come Hizb ut-Tahrir (che è nata negli anni Cinquanta del secolo scorso), che non hanno almeno nelle intenzioni il desiderio di combattere in armi per la costituzione del califfato, sono (non meno di Al Qaeda) i principali nemici del progetto di Al Bagdadi13 con la differenza che il discrimine è la violenza. Ma, confusione per confusione, queste organizzazioni (anti democratiche ma non rivoluzionarie) vengono spesso assimilate alle ambizioni di Daesh o Al Qaeda o ritenute possibili alleati così che il gruppo è fuorilegge in molte delle aree che ci interessano14: in Russia è al bando dal febbraio 2003; in Azerbaijan la consistenza del gruppo è contenuta ma diversi membri sono stati arrestati e così in Tagikistan; in Kazakistan è al bando dal 2005; in Uzbekistan Hizb ut-Tahrir è stato accusato di attentati con conseguenti arresti indiscriminati (e persino pratiche di tortura) denunciate da organismi di tutela dei dirtti umani e da diplomatici occidentali; in Pakistan il gruppo è stato messo al bando nel 2004. In Afghanistan, le ultime dichiarazioni dal capo dell’esecutivo Abdullah suggeriscono una stretta imminente se non una messa al bando dell’organizzazione che agisce nel Paese con una struttura informale15.

La confusione che regna nelle analisi sulla capacità di penetrazione di Daesh dunque, sembra pertanto trasferirsi molto spesso in un’indiscriminata politica aggressiva nei confronti di movimenti radicali islamisti che non sempre sono identificabili col progetto armato jihadista (quando non lo osteggiano apertamente) anche se possono ovviamente aiutare a generare cotesti ideologici pericolosi e filo terroristi. Non di meno, un’analisi più attenta potrebbe persino portare a utilizzare certi gruppi nel sostenere la battaglia ideologica e dottrinale nei confronti di Daesh e della sua deviazione dai precetti coranici che viene criticata sul piano della teoria (come nel caso di Hizb ut-Tahrir) quando non sul piano strategico militare (come fanno talebani e qaedisti).

2 In particolare l’attentato dell’agosto 2015 con decine di morti in un quartiere popolare di Kabul con un carico di esplosivo che ha creato un cratere di oltre dieci metri di profondità e che è tutt’ora senza rivendicazione ma che gli afgani hanno attribuito ai servizi pachistani

3 W/ Russia Increases Focus On Afghan-Central Asia Borders, ToloNews, 26 novembre 2015 http://urly.it/217v9

4 W/ Taliban appoint new central council, ousting dissidents, Pajhwok News Agency 26 novembre 2015 http://urly.it/217v8

5 La rivista ideologica e di propaganda di Daesh si può leggere sul sito http://jihadology.net oppure su http://www.clarionproject.org/

6 Si veda ad esempio la mappa preparata da Site Intelligence Group https://ent.siteintelgroup.com/

7 W/ Lewis M., The Islamic State’s Aspirational Map? 18 settembre 2014 http://urly.it/217rq

8 Lo sostiene ad esempio Aaron Zelin, ricercatore e studioso dei movimenti jihadisti e autore del sito http://jihadology.net/

9 W/ Dabiq issue 12, The revival of Jjhad in Benagl, http://urly.it/217rx

10 W/Dabiq issue 1 http://urly.it/217rv

11 W/ IS fighters from S Asia face racial bias, are tricked into suicide missions: report, Asia Times, 23 novembre 2015. Si veda anche: W/ ISIS considers Indian fighters inferior to Arab jihadis, The Times of India, 24 novembre 2015

12 W/ http://english.hizbuttahrir.org/

13 Si veda l’articolo di William Scates Frances W/ Why ban Hizb ut-Tahrir? They’re not Isis – they’re Isis’s whipping boys, The Guardian, 12 febbraio 2015, http://urly.it/217s1

14 Si veda ad esempio il sito di globalsecurity http://urly.it/217s6

15 W/ Abdullah Speaks Out Against Hizb ut-Tahrir, 23 novembre 2015, Tolonews

* CONVEGNO DI STUDI SULL’AZERBAIGIAN E LA REGIONE DEL CASPIO

Levico Terme 27-28 novembre 2015 Centro studi sull’Azerbaijan, Csseo, Centro studi sul Caspio

Read more →