La firma del protocollo in una foto del DailyStar di DaccaBangladesh e Myanmar firmano un protocollo per il rientro della minoranza. Ma senza una data. Il controesodo dovrebbe iniziare entro la fine di gennaioC’è un accordo tra Bangladesh e Myanmar per…

Categoria: Great Game

Viaggio all’Eden e Califfo a Mendrisio sabato 25 novembre

Apartheid, un nuovo termine per i rohingya

Si chiama “In gabbia senza un tetto” l’ultimo rapporto di Amnesty International sui Rohingya, la minoranza musulmana cacciata dal Myanmar nell’esodo forzato più recente della Storia da un Paese non in conflitto. E aggiunge una nuova parola a un vocabolario dove si è letto di stupri, eccidi, violenze, incendi, disastri umanitari, genocidio e pulizia etnica: apartheid. Questa volta Amnesty, che lavorava al caso da due anni, documenta infatti la condizione interna dei rohingya in Myanmar, dove fino a qualche mese fa viveva poco più di un milione di questa minoranza ora ridotta drasticamente a meno della metà (oltre centomila vivono in campi profughi nel Paese mentre 600mila sono stati espulsi). Chi vive in Myanmar era ed è intrappolato «in un sistema vizioso di discriminazione istituzionalizzata sponsorizzata dallo Stato che equivale all’apartheid». Il rapporto (in italiano sul sitowww.amnesty.it) disegna il contesto della recente ondata di violenze, quando le forze di sicurezza hanno incendiato interi villaggi e hanno costretto centinaia di migliaia di rohingya a fuggire verso il Bangladesh. Molti, non si sa quanti, sono stati uccisi o sono morti cercando di attraversare la frontiera.

Fa un salto in avanti la condanna che per ora ha visto soprattutto la società civile impegnata in un’operazione di denuncia (Amnesty, Human Rights Watch, il Tribunale permanente dei popoli e diverse Ong come Msf ad esempio) con le Nazioni Unite (molte le prese di posizione e le denunce) ma, per il momento, non si sono viste forti pressioni internazionali anche se, nel suo recente viaggio in Myanmar, l’Alto commissario Federica Mogherini non è stata tenera con Aung San Suu Kyi. Nondimeno per ora, l’Unione europea si è limitata a confermare il divieto alla vendita di armi e ha riattivato il meccanismo (soppresso quando i militari hanno ceduto il potere) che vieta agli alti gradi dell’esercito birmano di venire nel Vecchio Continente. Poco o nulla ha invece fatto il Consiglio di sicurezza, come se la questione riguardasse semplicemente i rapporti tra Myanmar e Bangladesh.

|

| La foto è tratta dal sito di Amnesty Italia |

Il rapporto di Amnesty dice chiaramente che il Myanmar ha confinato i rohingya in un’esistenza ghettizzata dove è difficilissimo avere accesso a istruzione e cure mediche in un quadro di esodo forzato dalle proprie case. Questa situazione – secondo Ai – corrisponde da ogni punto di vista alla definizione giuridica di apartheid, «un crimine contro l’umanità». «Questo sistema appare destinato a rendere la vita dei rohingya umiliante e priva di speranza – dice in una nota Anna Neistat, direttrice di Amnesty per le ricerche – e la brutale campagna di pulizia etnica portata avanti dalle forze di sicurezza del Myanmar negli ultimi tre mesi è l’ennesima, estrema dimostrazione di questo atteggiamento agghiacciante. Le cause di fondo della crisi in corso devono essere affrontate per rendere possibile il ritorno dei rohingya a una situazione in cui i loro diritti e la loro dignità siano rispettati». Difficile, anche perché, dice il rapporto, i rohingya vivono esclusi da qualsiasi contatto col mondo esterno.

Sebbene i rohingya subiscano da decenni una sistematica discriminazione promossa dal governo, la ricerca rivela come la repressione sia aumentata drammaticamente dal 2012, quando la violenza tra la comunità musulmana e quella buddista ha sconvolto lo stato di Rakhine. Queste limitazioni sono contenute in una serie di leggi nazionali, “ordinanze locali” e politiche attuate da funzionari statali che mostrano un’evidente attitudine razzista. Un regolamento in vigore nello stato di Rakhine dice chiaramente che gli “stranieri” e le “razze bengalesi” (un’espressione dispregiativa usata per indicare i rohingya) hanno bisogno di un permesso speciale per spostarsi da un luogo a un altro.

Durante la violenza del 2012, decine di migliaia di rohingya vennero espulsi dalle zone urbane dello stato di Rakhine, in particolare dalla capitale Sittwe. Attualmente 4000 di loro restano – dice ancora Ai – in città, in una sorta di ghetto isolato, circondato dal filo spinato e sorvegliato da posti di blocco, e rischiano costantemente di essere arrestati o aggrediti dalle comunità che li circondano.

The roof is gone: esplosioni ed evasioni letterarie

|

| Roberta Mazzanti* |

Pubblico qui il contributo di Roberta Mazzanti, una cara e vecchia amica, al Convegno “Abitare, corpi, spazi, scritture” che si è tenuto a Roma a metà Novembre organizzato dalla Società italiana delle letterate. In cui si parla anche di Viaggio all’Eden

|

| Grace Slick |

Se Didion tentava un’immersione quasi antropologica nella controcultura durante il suo coagularsi e smagliarsi in una breve stagione californiana, e Giordana ricorre oggi al fertile espediente di un doppio registro soggettivo – ricostruire il farsi di un viaggio passato (e mai dimenticato) a partire da un semplice taccuino di viaggio integrato da ricordi e fotografie, e molti anni dopo farne scaturire altri riverberi grazie a una lente più critica, più pensosa –, Byatt dal canto suo si impegna in un grandioso sforzo di narrare un’epoca attraverso frammenti complessi, dove la filatura di vari tracciati individuali crea la tessitura di una rete collettiva, immersa nel lungo flusso di una tetralogia romanzesca in cui Una donna che fischia è l’ultimo volume delle avventure di Frederica Potter.10

Se Didion tentava un’immersione quasi antropologica nella controcultura durante il suo coagularsi e smagliarsi in una breve stagione californiana, e Giordana ricorre oggi al fertile espediente di un doppio registro soggettivo – ricostruire il farsi di un viaggio passato (e mai dimenticato) a partire da un semplice taccuino di viaggio integrato da ricordi e fotografie, e molti anni dopo farne scaturire altri riverberi grazie a una lente più critica, più pensosa –, Byatt dal canto suo si impegna in un grandioso sforzo di narrare un’epoca attraverso frammenti complessi, dove la filatura di vari tracciati individuali crea la tessitura di una rete collettiva, immersa nel lungo flusso di una tetralogia romanzesca in cui Una donna che fischia è l’ultimo volume delle avventure di Frederica Potter.10Se l’islamista sequestra la capitale

|

| Lo svincolo della discordia: unisce Islamabad a Pindi |

Lo svincolo di Faizabad è la porta principale tra le due città pachistane di Islamabad, la capitale

amministrativa del Pakistan col suo milione di abitanti, e Rawalpindi, uno snodo commerciale importante del Punjab con oltre tre milioni di residenti. Bloccarlo con un sit-in, come ormai avviene da tre settimane, vuol dire creare un caos che divide le due città gemelle su un’importante arteria che collega la capitale all’aeroporto. A sequestrare lo svincolo è un manipolo di qualche centinaio di radicali che chiedono la testa del ministro Zahid Hamid, considerato dagli zeloti di alcune formazioni islamiste alla stregua di un apostata. Il caso, innescato dalla protesta degli islamisti, è un emendamento apportato alla legge che regola le candidature in vista delle prossime elezioni generali che si terranno in Pakistan l’anno prossimo.

L’emendamento, che riguarda l’atteggiamento del candidato verso il messaggio del Profeta Maometto, ha sostituito con la locuzione “I belief” (credo) la precedente “I solemnly swear” (giuro solennemente). La nuova viene considerata assai meno forte e rispettosa dell’originaria e una porta aperta a credenti troppo tiepidi. Nel formulario per candidarsi, secondo gli ulema radicali, chi si dichiara musulmano (se non lo è viene aggiunto in una lista apposita) lo deve fare in una forma solenne e non con una semplice professione di fede. Cavilli da dottori della legge e, secondo alcuni, un modo per preparare la campagna elettorale. Ma sufficienti a scatenare una bufera.

|

| Zeloti: un momento del raduno che va avanti da un mese pubblicato da Pakistan Today A destra sotto un’immagine del posto |

La legge è stata rapidamente emendata dall’emendamento ed è tornata alla formula originaria, un cedimento che laici e progressisti non hanno visto di buon occhio. Ma gli ulema non mollano e continuano a chiedere che il ministro si dimetta altrimenti il blocco continuerà. Quel che è peggio è che, in un Paese dove le manifestazioni politiche o di rivendicazione sindacale vengono messe sotto schiaffo dalla polizia per molto meno, nessuno ha osato sgomberare manifestanti noti per le loro dichiarazioni al vetriolo. All’Alta corte di Islamabad però non l’hanno digerita e hanno chiamato il ministro dell’Interno a rendere conto dello stallo. Così, il ministro Ahsan Iqbal, d’accordo con i magistrati, ha reso nota l’ultima data utile per lo sgombero: giovedi 23 novembre, ma senza che si capisca cosa accadrà se gli islamisti delle tre formazioni (Tehreek-i-Khatm-i-Nabuwwat, Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah, Sunni Tehreek Pakistan) insisteranno.

La bufera sull’emendamento religioso si è accompagnata a un’altra polemica su un altro

La bufera sull’emendamento religioso si è accompagnata a un’altra polemica su un altro

emendamento che cancellava l’ipotesi che un uomo condannato all’interdizione dai pubblici uffici potesse capeggiare un partito politico: un modo per riaprire la porta a Nawaz Sharif, l’ex premier costretto a lasciare in luglio su ordine della Corte suprema per via dello scandalo che lo vede implicato in transazioni poco ortodosse (Panama Papers). Ma sulle prime pagine campeggiano gli zeloti e ora ci si chiede cosa potrà accadere il 23 novembre se gli islamisti non molleranno.

Una campagna per avere Abiti Puliti

Sostieni la Campagna Abiti Puliti e aiutala a realizzare un video informativo da diffondere tra i giovani e nelle scuole per raccontare la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo tessile e calzaturiero in Italia e nel mondo.

Sostieni la Campagna Abiti Puliti e aiutala a realizzare un video informativo da diffondere tra i giovani e nelle scuole per raccontare la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo tessile e calzaturiero in Italia e nel mondo.

Perché?

Perché

In alcune fabbriche che producono per grandi marchi le operaie sono arrivate a dover indossare gli assorbenti per non assentarsi neppure per andare in bagno.

Più di 500 operaie sono svenute in un anno in alcune fabbriche Cambogiane che producono per notissimi marchi della moda e dello sport. Esauste e malnutrite l avoravano con almeno 37 gradi , senza neppure un ventilatore.

Le fabbriche del Bangladesh dove vengono cuciti i tuoi jeans, sono palazzi di molti piani con centinaia di operaie e dove le uscite di sicurezza sono spesso assenti o bloccate.

Un’operaia albanese deve lavorare un’ora intera per poter comprare un litro di latte , mentre a un’operaia inglese bastano 4 minuti di lavoro…

Fai una donazione qui

Il Bangladesh alle porte di casa

|

| L’Europa dello sfruttamento: l‘ultimo rapporto della Campagna Abiti puliti |

Il Made in Europe della moda anche italiana investe e delocalizza in Europa Orientale. Ma il conto lo paga chi lavora

In Serbia, alle porte di casa nostra, la “soglia di povertà” per una famiglia di quattro persone viene calcolata a 256 euro. Ma il salario medio netto di un lavoratore dell’industria del cuoio e delle calzature arriva a 227 e a soli 218 nell’industria dell’abbigliamento. Se poi viene applicato il salario minimo legale netto, siamo a 189 euro. E’ la politica di incentivi che Belgrado ha deciso di applicare a diversi settori industriali per rilanciare l’economia e attirare investimenti. Regali alle aziende straniere, tra cui molte italiane, formalmente pagati dallo Stato ma di fatto dai lavoratori. Qualche nome? Armani, Burberry, Calzedonia, Decathlon, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Golden Lady, Gucci, H&M, Inditex/Zara, Louis Vuitton/LVMH, Next, Mango, Max Mara, Marks & Spender, Prada, s’Oliver, Schiesser, Schöffel, Top Shop, Tesco, Tommy Hilfiger/PVH, Versace. E ancora Benetton, Esprit, Geox e Vero Moda. Solo questione di soldi?

Nel luglio scorso la stampa locale riferiva di lavoratrici costrette a indossare gli assorbenti per evitare di interrompere il lavoro per andare in bagno. L’episodio era riferito alla fabbrica Technic Development Ltd di Vranje, società controllata di Geox, marchio italiano di abbigliamento per uomo, donna e bambino, noto per le scarpe “traspiranti”. La denuncia è costata il lavoro a Gordana Krstic, eppure quella storia non ha trovato eco sulla stampa italiana, un po’ distratta sulle questioni del lavoro delocalizzato. Ma non siamo in Bangladesh o in Cambogia e la fabbrica in questione occupa 1400 operai. Con salari netti medi (compresi straordinari e indennità) di 248 euro, meno della soglia di povertà. Straordinari che arrivano anche a 32 ore settimanali contro le 8 ammesse dalla legge. Sono i conti della moda.

Se sappiamo queste cose è perché un gruppo di attivisti della Clean Clothes Campaign (in Italia Abiti puliti) ha appena pubblicato un rapporto sui salari e le dure condizioni di lavoro nell’industria tessile e calzaturiera dell’Est e Sud-Est Europa. Non solo Serbia: in Ucraina, nonostante gli straordinari, alcuni lavoratori guadagnano appena 89 euro al mese in un Paese in cui il salario dignitoso dovrebbe essere di oltre 400. E anche se in in Slovacchia si arriva a 374 euro siamo sempre sulla soglia del salario minimo legale, quello – per intendersi – che non serve a mantenere una famiglia e forse nemmeno una persona. Anche tra i clienti di queste fabbriche ci sono marchi globali come Benetton, Esprit, Geox, Triumph e Vera Moda.

Più di 1,7 milioni di persone lavorano nell’industria dell’abbigliamento/calzature in Europa centrale, orientale e sud-orientale e spesso la differenza tra i salari reali e il costo della vita è drammatica in una situazione in cui – dice il rapporto L’Europa dello sfruttamento – l’attuazione della legislazione sul lavoro è “fallimentare”, con un impatto negativo sulla vita di chi, più o meno direttamente, cuce i nostri vestiti e le nostre scarpe. Per questi marchi, dice il rapporto, i Paesi dell’Europa Orientale sono paradisi per i bassi salari. E anche se molte firme della moda enfatizzano l’appartenenza al Made in Europe, cioè con condizioni di lavoro eque, molti lavoratori “vivono in povertà, affrontano condizioni di lavoro pericolose, straordinari forzati, indebitamento”. I salari minimi legali in questi Paesi sono attualmente al di sotto delle loro rispettive soglie di povertà e dei livelli di sussistenza. Le conseguenze, dice la Campagna, “sono terribili. I salari bastano appena per pagare le bollette elettriche, dell’acqua e del riscaldamento in Paesi dove ai marchi che investono vengono praticati grossi sconti proprio sulle utenze. Per loro le pagan gli operai.

Il Califfo a BookCity

Autori Vari (Lettera22)

Autori Vari (Lettera22)

A cura di E. Giordana

“A oriente del Califfo. A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei

musulmani non arabi”

– Rosenberg & Sellier 2017

Sabato ore 15 Ispi Via Clerici 5

Emanuele Giordana con Massimo Campanini

Non è un libro solo sullo Stato Islamico.

Il progetto di al-Baghdadi è infatti anche quello di estendere i

confini di un neo-Califfato all’intera comunità sunnita oltre il

mondo arabo e le conflittuali aree asiatiche appaiono un terreno

ideale. Il caso afgano, la guerra sempre sotto traccia tra India e

Pakistan, il revivalismo islamico presente in Caucaso e in Asia

centrale, come nelle province meridionali della Thailandia o nel

Sud filippino segnato dal contrasto tra governo e comunità

musulmane; nell’arcipelago indonesiano, che è la realtà

musulmana più popolosa del pianeta, come nel dramma dei

rohingya, cacciati dal Myanmar in Bangladesh. Al di là del

progetto del Califfo, ci si chiede perché e con quali strumenti il

messaggio ha potuto funzionare, qual è il contesto e quale

l’entità del contrasto con al-Qaeda per il primato del jihad.

Un libro che si chiede cosa potrà restare del messaggio di al-

Baghdadi, anche dopo la caduta di Raqqa, in paesi così distanti

dalla cultura mediorientale; cosa ha spinto un giovane di

Giacarta, di Dacca o del Xinjang a scegliere la spada del Califfo?

Emanuele Giordana cofondatore di Lettera22, collaboratore de “il manifesto” e voce di “Radio3mondo”. Con altri redattori di Lettera22, ha scritto La scommessa indonesiana,

Diversi ma uguali, A Oriente del Profeta, Il Dio della guerra, Geopolitica dello tsunami e Tibet. Lotta e compassione sul tetto del mondo. Già docente di cultura indonesiana all’IsMEO, insegna alla

Scuola di giornalismo della Fondazione Basso e all’Ispi. È presidente dell’associazione Afgana.

Lettera22 è un’associazione tra freelance specializzata da 25 anni in politica internazionale. Alcuni dei suoi membri fanno anche parte dell’agenzia China Files.

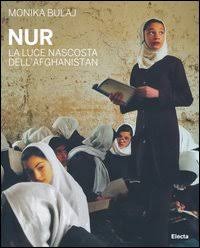

Viaggio all’Eden a BookCity

Il grande viaggio da Milano a Kathmandu ripercorso da un giornalista a distanza di 40 anni

Con Emanuele Giordana e Guido Corradi. A cura di Centro di Cultura Italia-Asia

Un viaggiatore di lungo corso, per passione e per lavoro, ritorna sulla rotta degli anni Settanta per Kathmandu: il “grande viaggio” in India fatto da ragazzo e ripercorso poi come giornalista a otto lustri di distanza. Un sogno che portò migliaia di giovani a Kabul, Benares, Goa, fino ai templi della valle di Kathmandu.

DATA:

Venerdì, 17. Novembre 2017 – 15:00

SEDE:

MUDEC – Museo delle Culture Spazio delle Culture – via Tortona 56, Milano

RELATORI:

Emanuele Giordana

Guido Corradi

|

| Illustrazione di Maurizio Sacchi |

Il Califfo e Viaggio all’Eden a BookCity

Emanuele Giordana

“Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu” – Laterza

con Guido Corradi

MUDEC Venerdi ore 15

Autori Vari (Lettera22)

“A oriente del Califfo. A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei

musulmani non arabi”

– Rosenberg & Sellier

Sabato ore 15 Ispi Via Clerici 5

Emanuele Giordana con Massimo Campanini

Piccola pubblicità: perchè sostengo DINAMOpress

DINAMOpress è un progetto editoriale di informazione indipendente nato l’11 novembre 2012 dalla

cooperazione tra diversi spazi sociali di Roma, giornalisti professionisti, ricercatori universitari, video maker e attivisti. “Racconta e approfondisce – spiegano i suoi promotori – le questioni principali che riguardano il presente: politica locale e internazionale, precarietà e sfruttamento, femminismi, emergenze razziste e fasciste, forme di vita giovanili, produzioni culturali cinematografiche e musicali, migrazioni internazionali, problematiche ecologiche, cortei e mobilitazioni, beni comuni…”

Quello che viene presentato in questi giorni è il progetto di finanziamento alla luce del sole di un’iniziativa editoriale che ha lo scopo di allargare l’informazione su ciò che avviene. Può piacervi e anche non piacervi ma credo che vada sostenuta. Date un’occhiata al sito e poi se credete andate alla pagina dov’è spiegato il progetto e dove è possibile fare una donazione. Se posso aggiungere un pensiero, riguarda il fatto che oggi siamo bombardati da informazioni ma molto spesso di bassa qualità. Lasciamo stare le fake news, le bufale evidenti e le coglionate (al mondo c’è posto per tutti) ma quel che è da temere è la disinformazione: ben cucinata, professionalmente perfetta e apparentemente asettica. DinamoPress asettica non è. Professionale si. E’ una lampadina (o una dinamo se preferite) accesa nel buio dell’informazione mainstream. Anche 5 euro possono fare la differenza.

Allarme in mare

Proprio mentre a Delhi scoppiava l’emergenza per l’inquinamento dell’aria, Greenpeace pubblicava 16 immagini di un disastro del mare cui sta dedicando attenzione da mesi: l’invasione della plastica causata dallo sversamento negli Oceani – sotto diverse forme – di 12,7 milioni di tonnellate ogni anno. Dalla la marea di rifiuti che invade le coste delle filippine agli uccelli nel cui intestino vengono trovati sacchetti e tappi che li hanno soffocati sino a tartarughe deformate da involucri di plastica che ne hanno accerchiato l’addome appena nate, i fotogrammi di Greenpeace documentano l’impatto micidiale dell’attività umana. Ma c’è di peggio e sempre in mare.

Proprio mentre a Delhi scoppiava l’emergenza per l’inquinamento dell’aria, Greenpeace pubblicava 16 immagini di un disastro del mare cui sta dedicando attenzione da mesi: l’invasione della plastica causata dallo sversamento negli Oceani – sotto diverse forme – di 12,7 milioni di tonnellate ogni anno. Dalla la marea di rifiuti che invade le coste delle filippine agli uccelli nel cui intestino vengono trovati sacchetti e tappi che li hanno soffocati sino a tartarughe deformate da involucri di plastica che ne hanno accerchiato l’addome appena nate, i fotogrammi di Greenpeace documentano l’impatto micidiale dell’attività umana. Ma c’è di peggio e sempre in mare.

In Indonesia, ad esempio, cui Al Jazeera (vedi il video qui sotto) dedicava ieri un reportage dal villaggio di Bahagia (che significa…felice) a Sumatra, uno dei tanti minacciati dal livello dei mare, l’innalzamento degli Oceani è un serio pericolo per un un Paese eminentemente insulare dove 42 milioni di abitazioni costiere corrono rischi enormi e non solo per la violenza di uno tsunami (come avvenne in modo gravissimo proprio a Sumatra nel dicembre del 2004). La storia non è nuova. Già due anni fa, nel dicembre del 2015, lo specialista per le politiche pubbliche del ministero indonesiano per la Marina e la Pesca, Achmad Purnomo, aveva lanciato l’allarme, ripreso dall’Agenzia nazionale di notizie Antara e dalla stampa locale. E quel dato, 42 milioni di abitazioni con l’aggiunta di 2mila isole, non è dunque una congettura di stampa ma la proiezione degli esperti del ministero. Con una data: 2050 per vedere sommerse migliaia di isole e la scomparsa di interi villaggi, molti dei quali sorgono su palafitte, le tradizionali rumah panggung.

Anche in questo caso, seppur in maniera indiretta, c’entra l’uomo. Gli esperti del ministero di Giacarta puntano il dito sui cambiamenti climatici che, non è una novità, stanno sciogliendo i ghiacciaia e facendo salire il livello delle acque. Il primissimo allarme fu lanciato per le Maldive, isole coralline che sfiorano la superficie marina. Ma 42 milioni di villaggi non sono uno scherzo: se nel piccolo arcipelago turistico vive poco meno di mezzo milione di abitanti, l’Indonesia di milioni di residenti ne conta 255, sparsi in gran parte sulle coste che si estendono per 80mila chilometri su circa 17mila isole.

Al ministero sono preoccupati perché il Paese non ha le risorse sufficienti (anche dal punto di vista della formazione dei quadri) per affrontare un’emergenza che, nel giro di meno di 35 anni, vedrà innalzarsi il livello delle acqua di 90 centimetri con effetti devastanti per molti villaggi costieri e per 2mila piccole isole a rischio di essere inghiottite dall’Oceano. Oltre a ciò, dicono al ministero, altri effetti del riscaldamento globale incidono sulle attività economiche di questi stessi villaggi: le sempre più incerte le stagioni della pesca e i cambiamenti negli schemi della migrazione ittica oltre a un crescente numero di pesci che sono stati uccisi dal fenomeno dello spiaggiamento: si arenano sulle spiagge dopo aver smarrito la via.

Gli indonesiani chiamano il loro Paese, il più vasto mondo insulare del pianeta proprietà di un singolo Stato, tanah air kita, la “nostra terra d’acque”. E in effetti di acqua ce n’è parecchia perché ufficialmente l’Indonesia si estende su un milione e 900mila kmq quadrati di suolo in gran parte circondato dal mare. Il fatto è che questo suolo è formato sia da grandi isole, sia da strisce di terra sino ad atolli che misurano solo qualche centinaio di metri quadri. Molte sono abitate e altre non conoscono l’intervento umano. Quante? Secondo una stima del 1969, il più vasto arcipelago del mondo ne conterebbe 17.508 ma è una stima appunto e non tutte le isole hanno uno status giuridico riconosciuto a livello internazionale. Di queste, inoltre, solo 13.466 hanno un nome. Adesso Giacarta si sta dando da fare per fare i conti definitivi sulla base di un criterio accettato in sede internazionale e sancito dalla Un Convention on the Law of the Sea, secondo la quale un’isola è una formazione naturale di territorio circondata dal mare e che non sparisce con l’alta marea. Se non sparirà per effetto dell’innalzamento delle acque.

Eravamo in centomila…

Eravamo in centomila, cantava Adriano Celentano nel 1967. Lui si riferiva allo stadio dove aveva visto una ragazza che gli piaceva. Ma questo è anche il bel ricordo dei generali della Nato e del Pentagono e, chissà, di Via XX Settembre. La voglia di stivali sul terreno cresce e la Nato annuncia che da 13.400 soldati passeremo a 14.400 circa. Che con i nuovi arrivi americani (3mila più 11mila già presenti) farà circa 30mila uomini. Non sono i quasi 150mila di una volta ma son pur sempre di più dei 15mila di qualche mese fa. Per fare che? La nebulosa dice che faremo assistenza tecnica ma questo termine vago preannuncia un lavoro in cui ci si sporcano le mani. Cambia la strategia però: bombe dal cielo, sempre di più, sempre più mirate (?), sempre più potenti, sempre meno segrete. Nell’indifferenza del mondo che guarda stupefatto ai deliri calcolati dei Kim, alla macelleria saudita, e all’America first di Trump – che si traduce in profitti per il comparto industrial militare – l’Afghanistan sta conoscendo una nuova escalation. In sordina. Ssssssssssssstttt. Che nessuno se ne accorga. Eravamo centomila e abbiam perso la guerra. Ci riproviamo in 30mila e poi vediamo.

Chi sono i Rohingya?

Claudio Canal, un collega che collabora anche con il manifesto, ha scritto questo breve e documentato saggio che fa un po’ di chiarezza sulle origini di questa minoranza vessata. Si legge in fretta ed è chiaro e preciso. Con mappe che illustrano bene la storia di questa popolazione. Ne consiglio vivamente la lettura:

Claudio Canal, un collega che collabora anche con il manifesto, ha scritto questo breve e documentato saggio che fa un po’ di chiarezza sulle origini di questa minoranza vessata. Si legge in fretta ed è chiaro e preciso. Con mappe che illustrano bene la storia di questa popolazione. Ne consiglio vivamente la lettura:

qui può essere sfogliata come un libretto

qui scorre come un pdf.

Dopo la Rivoluzione (d’ottobre)

C’era una volta la Rivoluzione d’Ottobre. E in occasione del centennale della rivoluzione russa, dal 7 al 10 novembre si terrà a Torino, nel Campus Luigi Einaudi, il convegno internazionale Dopo la Rivoluzione. Strategie di sopravvivenza in Russia dopo il 1917, organizzato dall’associazione Memorial Italia e dall’Università degli Studi di Torino

Il tema del Convegno*

La rivoluzione russa: difficile dire quando è iniziata, quando è finita, e di cosa si è trattato. Il centennale dell’ottobre 1917 diventa occasione per rileggere i fatti di allora rispettandone la complessità e per osservarli con punti di vista differenti. Crisi, rivoluzioni e controrivoluzioni, ritorno all’ordine, caos, fame e violenze si intrecciarono per un lungo periodo, quantomeno dalla prima guerra mondiale agli anni ’50. Proprio per discutere e riflettere su aspetti significativi di questo periodo storico, l’associazione Memorial, che in Russia opera per la difesa dei diritti, e l’Università degli Studi di Torino organizzano il convegno internazionale Dopo la rivoluzione. Strategie di sopravvivenza in Russia dopo il 1917 che si terrà a Torino, dal 7 al 10 novembre, nel Campus Luigi Einaudi. Non quindi una commemorazione, ma una riflessione con cent’anni di distacco dalla rivoluzione.

Il convegno è diviso in due parti. Nella prima si affrontano in modo del tutto innovativo gli eventi della rivoluzione; lo studio della guerra civile sul territorio dell’ex-Impero russo ci spiega quanto il paese fosse lontano dagli avvenimenti della rivoluzione: il partito, le discussioni rivoluzionarie, l’organizzazione politica operaia. Nelle periferie dell’Impero la rivoluzione arriva come crollo dello stato, bande armate, fame. La formazione dell’URSS poggia sulla riconquista militare del territorio, sull’imposizione di una dittatura militare-politica, sulla repressione di ogni istanza autonomista e di ogni richiesta di elezioni.

La seconda parte del convegno è dedicata alla sopravvivenza della cultura e al suo rapporto complesso con la rivoluzione. Interverranno studiosi italiani e stranieri, che esamineranno le conseguenze del 1917 da diversi punti di vista, complementari e variegati, a testimonianza della complessità e della varietà di suggestioni intellettuali e culturali del periodo.

Per approfondire questi temi e confrontarsi con studiosi italiani e stranieri appuntamento a Torino dal 7 al 10 novembre nel Campus Luigi Einaudi.

* Riproduco qui la scheda di invito

Avviso di reato

|

| Fatou Bensouda. Sotto, Donald Trump |

«La situazione nella Repubblica Islamica d’Afghanistan è stata assegnata a una Camera preliminare della Corte Penale Internazionale (Icc) a seguito della mia decisione di chiedere l’autorizzazione ad avviare un’inchiesta sui reati che si suppone siano stati commessi in relazione al conflitto armato». La dichiarazione della procuratrice capo del Tribunale penale internazionale Fatou Bensouda rimbalza nelle agenzie di stampa nella notte di venerdi, giorno della partenza di Trump per il suo viaggio in Asia, il più lungo – recita la velina della Casa Bianca – che un presidente americano abbia fatto nell’ultima quarto di secolo. Ma Trump non andrà in Afghanistan e del resto la tegola era attesa da circa un anno: da quando, a metà novembre 2016, la giurista del Gambia a capo della Corte dal 2012, aveva annunciato nel suo Rapporto preliminare di attività (quel che in sostanza si intendeva fare) che il dito era puntato anche contro gli Stati Uniti per i quali c’erano «ragionevoli basi» per procedere contro soldati e agenti americani che in Afghanistan avrebbero commesso «torture» e altri «crimini di guerra». Con loro, sotto la lente, polizia e 007 afgani e parte dei talebani. Ma adesso il passo è diventato formale e dunque esecutivo, con una richiesta di autorizzazione a procedere per le accuse di crimini di guerra in Afghanistan dopo l’invasione guidata dagli Usa 17 anni fa.

L’indagine, col mandato alla procura di sentire testimoni, interrogare vittime, avere accesso a informazioni riservate (almeno in teoria anche perché né gli Usa né i talebani riconoscono l’autorità dell’Icc), riguarda le attività della Rete Haqqani (la componente più radicale del movimento talebano); la polizia e l’agenzia di intelligence di Kabul (Nds); militari e agenti americane. Il testo del rapporto preliminare diceva che l’indagine per crimini di guerra riguarda «tortura e relativi maltrattamenti da parte delle forze militari degli Stati Uniti schierate in Afghanistan e in centri di detenzione segreti gestiti dalla Cia, principalmente nel periodo 2003-2004, anche se presumibilmente sarebbero continuati, in alcuni casi, sino al 2014», in sostanza fino al passaggio di consegne agli afgani dei prigionieri detenuti nella base Usa di Bagram.

Se per i talebani (nella dichiarazione non si specifica se l’indagine riguarderà altre ali del

movimento diretto da mullah Akhundzada) le accuse di crimini di guerra non sono una novità, per Washington e Kabul la questione è seria, al netto della possibile collaborazione tra le due intelligence. Bensouda sostiene che durante gli interrogatori segreti, personale militare e agenti della Cia avrebbero fatto ricorso a tecniche ascrivibili a crimini di guerra: «tortura, trattamento crudele, mortificazione della dignità personale, stupro». Nello specifico si citavano i casi di 61 soldati che avrebbero praticato la tortura e altre violenze tra il maggio 2003 e il 31 dicembre 2004 e di membri della Cia che avrebbero sottoposto almeno 27 detenuti a torture, trattamenti crudeli, umiliazioni della dignità e/o violenza carnale, sia in Afghanistan sia in altri Paesi come Polonia, Romania e Lituania .

|

| Il Nyt di ieri: 13 civili uccisi in un raid. Non si sa se gli “effetti collaterali” siano inclusi nelle indagini |

Probabilmente, nell’anno intercorso tra il rapporto preliminare e la richiesta formale di indagine, la procura deve averne esaminati assai di più e comunque già un anno fa si chiariva che i crimini presunti «non sono stati abusi di pochi individui isolati (ma)… commessi nell’ambito di tecniche d’interrogatorio approvate, nel tentativo di estrarre informazioni dai detenuti… (con) una base ragionevole per credere che questi presunti crimini siano stati commessi a sostegno di una politica o di politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che coinvolgono metodi crudeli…». Quanto a polizia e intelligence afgani, la tortura sarebbe un fatto sistematico: tra il 35 e il 50% dei detenuti vi sarebbero stati sottoposti.

Adesso la procura deve convincere i giudici della Camera preliminare della fondatezza delle accuse. Poi toccherà ai magistrati dare l’ultimo via libera che, considerata l’ampiezza delle prove raccolte in un arco di tempo sufficiente a non correre rischi, pare scontata. Una volta terminato l’iter, toccherà allora alla procuratrice formulare le accuse e chiamare alla sbarra i responsabili. Sarà quello il momento più difficile ma sembra ormai solo questione di tempo.

Viaggio d’affari nel Rakhine

Il viaggio è a sorpresa. Lo annuncia il portavoce del governo mentre Aung San Suu Kyi è già a Sittwe, capitale dello stato birmano del Rakhine; da lì si muoverà verso Maungdaw e Buthiduang. Il comunicato è scarno e anche la Nobel, al comando del nuovo Myanmar democratico, non fa grandi concessioni. Le cronache dicono che parla con qualche abitante dei villaggi e probabilmente vuole tentare di rilanciare il suo piano per far rientrare quei 600mila rohingya che da agosto sono fuggiti oltre confine. Come non è chiaro e comunque nessun accenno alle responsabilità dell’esodo forzato più massiccio della storia recente da un Paese in pace. Invita la gente a “non litigare” e a rivolgersi al governo se ci sono problemi. Più che altro sfodera il blando rimedio dello sviluppo. Con lei, su un elicottero militare, scrive la Bbc, ha preso posto infatti anche uno dei più ricchi imprenditori birmani. E’ un viaggio in un cono d’ombra: la sua visita nel Rakhine avviene mentre il Tribunale Permanente dei popoli ha emesso la sua sentenza su quanto avviene nel Paese. Il documento è un pesante atto d’accusa per due gruppi a rischio: i Kachin e i Rohingya. Ma se nel caso dei Kachin, dice la sentenza dei giudici della società civile, si rileva un intento genocidario, nel caso dei Rohingya la responsabilità di atti di genocidio è chiara. Fatti, non intenti.

E’ un verdetto di colpevolezza documentato e senza appello che inchioda il Myanmar come colpevole del crimine di genocidio avvertendo che, se nulla sarà fatto, il numero delle vittime (ancora incerto) non potrà che crescere. Il genocidio si può attuare in molte forme, che vengono elencate con precisione, e mira alla distruzione dell’identità di un popolo. Un popolo senza documenti e cittadinanza e il cui nome non si può nemmeno nominare in Myanmar: è accusato di non essere altro che il frutto di una lunga immigrazione clandestina. Lunedi prossimo, la Fondazione Basso presenterà e commenterà a Roma (Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia 29 alle ore 17) il risultato del lavoro dei giudici che, riunitisi a Kuala Lumpur in settembre, hanno vagliato documenti e testimonianze e hanno preso una posizione chiara quanto per ora solitaria, nonostante le molte dichiarazioni di principio e le condanne (una situazione di “pulizia etnica da manuale” ha detto l’Onu).

E’ un verdetto di colpevolezza documentato e senza appello che inchioda il Myanmar come colpevole del crimine di genocidio avvertendo che, se nulla sarà fatto, il numero delle vittime (ancora incerto) non potrà che crescere. Il genocidio si può attuare in molte forme, che vengono elencate con precisione, e mira alla distruzione dell’identità di un popolo. Un popolo senza documenti e cittadinanza e il cui nome non si può nemmeno nominare in Myanmar: è accusato di non essere altro che il frutto di una lunga immigrazione clandestina. Lunedi prossimo, la Fondazione Basso presenterà e commenterà a Roma (Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia 29 alle ore 17) il risultato del lavoro dei giudici che, riunitisi a Kuala Lumpur in settembre, hanno vagliato documenti e testimonianze e hanno preso una posizione chiara quanto per ora solitaria, nonostante le molte dichiarazioni di principio e le condanne (una situazione di “pulizia etnica da manuale” ha detto l’Onu).

Per ora le pressioni sul governo birmano sono relativamente poche e nei luoghi dove si decide – come il Consiglio di sicurezza dell’Onu – oltre alle prese di posizione e a qualche blanda misura, non si è andati. In un quadro che vede in difficoltà anche le agenzie umanitarie che non sempre hanno accesso alle zone dove si sono verificati – documenta il tribunale – stupri, incendi, esecuzioni. Anche la via di fuga è un problema: il Bangladesh, Paese già in difficoltà, non sa come far fronte all’esodo e vorrebbe anche rispedirli a casa, ma quale casa?

|

| Il segretario dell’Onu Guteres. Sopra Aung San Suu Kyi. Al centro un manifesto storico del Tribunale dei popoli |

Il ritorno sembra impossibile. L’incontro promosso dalla Lega per la democrazia nei giorni scorsi – una preghiera interreligiosa di pace – non ha sollevato la questione rohingya è Suu Kyi gode di un enorme consenso che la giustifica. Tutti sanno per altro che le sue responsabilità sono relative e che il vero potere è saldamente in mano ai militari che devono averle concesso il contentino del viaggio. Quanto accade sul terreno però parla chiaro e riguarda, ancora una volta, la terra. Non dunque solo l’odio razziale o l’intolleranza religiosa. Da sabato i soldati hanno iniziato a supervisionare la raccolta del riso – dice la stampa locale – su un’area di circa 300 kmq dove viveva chi è fuggito. E non si tratta solo di qualche tonnellata di cereali: il ministro per lo Sviluppo sociale, soccorso e reinsediamento, Win Myat Aye, ha detto in settembre – riportava Simon Lewis di Reuters – che «Secondo la legge, la terra bruciata diventa terra gestita dal governo». Quindi vendibile e acquistabile. Terra bruciata appunto specie se il suo proprietario è all’estero.

Lo spettacolo del dolore

A volte mi dico che se non ci fosse Internazionale la nostra informazione fuori dall’ombelico sarebbe davvero poca cosa. E, sia ben chiaro, non tanto per esterofilia ma per la scelta che la redazione fa degli argomenti. Direi che non sbaglia un colpo col merito di renderci intellegibile quel che si scrive in altri idiomi. Una delle sue scelte recenti è stata quella di occuparsi dei rohingya, un tema caro a questo blog, tanto che, oltre alle notizie, il settimanale ci ha dato conto anche delle analisi e delle polemiche che ne sono scaturite. La copertina del suo ultimo numero – in edicola questa settimana – è dedicata a quest’esodo biblico e forzato ed è inutile dire quanto io abbia apprezzato la scelta. Ma vorrei soffermarmi su un particolare e cioè sulle fotografie che riguardano i rohingya (argomento che ho già trattato in passato) e in particolare un servizio di Kevin Frayer (vincitore del World Press Photo Award per le notizie generali e del World Press Photo Award per la vita quotidiana) di cui anche Internazionale dà conto. Il suo servizio dalla frontiera bangladese ha fatto il giro del mondo e anche in Italia è stato pubblicato da diversi media online e non (come Il Post o Vanity Fair).

A volte mi dico che se non ci fosse Internazionale la nostra informazione fuori dall’ombelico sarebbe davvero poca cosa. E, sia ben chiaro, non tanto per esterofilia ma per la scelta che la redazione fa degli argomenti. Direi che non sbaglia un colpo col merito di renderci intellegibile quel che si scrive in altri idiomi. Una delle sue scelte recenti è stata quella di occuparsi dei rohingya, un tema caro a questo blog, tanto che, oltre alle notizie, il settimanale ci ha dato conto anche delle analisi e delle polemiche che ne sono scaturite. La copertina del suo ultimo numero – in edicola questa settimana – è dedicata a quest’esodo biblico e forzato ed è inutile dire quanto io abbia apprezzato la scelta. Ma vorrei soffermarmi su un particolare e cioè sulle fotografie che riguardano i rohingya (argomento che ho già trattato in passato) e in particolare un servizio di Kevin Frayer (vincitore del World Press Photo Award per le notizie generali e del World Press Photo Award per la vita quotidiana) di cui anche Internazionale dà conto. Il suo servizio dalla frontiera bangladese ha fatto il giro del mondo e anche in Italia è stato pubblicato da diversi media online e non (come Il Post o Vanity Fair).

Qui accanto vedete una delle immagini del servizio, forse la più gettonata (che mi fa piacere Internazionale non abbia scelto per la copertina). Vogliamo provare a commentarla? Immaginate di non sapere di cosa si parla: c’è l’acqua, una madre che indica l’infinito o la speranza, un padre col bimbo e una croce sullo sfondo. Un amico, cui l’ho mostrata decontestualizzata, mi ha detto “E’ un battesimo!” E’ rimasto male sapendo di chi si tratta: gente in fuga da omicidi, stupri, incendi… La foto in sé può piacere o non piacere (la scelta della luce, il bianco e nero, i ritocchi, il taglio etc) ma una foto difficilmente è “in sé”. C’è sempre un contesto a maggior ragione se si tratta di un reportage. Ma come lo si comunica?

Mario Dondero (il mio grande maestro che sulla fotografia mi ha insegnato tutto) è noto per aver (anche) detto che “fotografare la guerra a colori è immorale”. Kevin segue il suo consiglio perché, anche se non dichiarata, quella fatta ai rohingya è proprio una guerra. Ma tra lui e Mario c’è una differenza enorme. In questo reportage di Frayer c’è il dolore, il dramma, la speranza ma raffigurati come in una sorta di grande affresco in cui è più il fotografo a essere il protagonista che non i suoi soggetti. Di Mario Dondero si è detto che era un fotografo “senza uno stile”. E’ vero, perché il “suo stile” era quello di non apparire. Se guardate le sue foto sulla guerra, vi soffermate sempre sui soggetti non sulla bravura del fotografo. Nei suoi fotogrammi il fotografo proprio non c’è. Come se il fotoreporter fosse solo passato di li e avesse fatto…clic. Nella foto di Frayer c’è prima di tutto Frayer e poi, magari, anche i suoi soggetti. La sua presenza però, la presenza dell’autore, finisce col distrarvi: restate colpiti dalla sua bravura nel catturare le luci, dalla capacità di “scolpire” i volti, dalla forza delle espressioni come se lui avesse messo tutti in posa. Venite colpiti dallo spettacolo. Se poi è uno spettacolo del dolore (e non un battesimo), il dolore arriva dopo. Prima c’è lo spettacolo. Direi che questa è proprio una foto spettacolare. Tanto spettacolare che dolore, guerra, incendi e stupri restano sulla sfondo. Come quella croce che evidentemente non è una croce visto che siamo in territori del Budda o di Maometto.

Credo che il fotogiornalismo, che è solo una branca dell’arte della Fotografia, debba seguire l’esempio di Mario. A parte il discorso sul bianco e nero in guerra – che si può opinare – a me pare che la forza di Mario stesse nella sua non presenza, che si trattasse di un conflitto, degli ultimi giorni del muro di Berlino o di una scena di vita contadina. Persino quando Mario metteva in posa, il soggetto non era mai lui, nemmeno se le persone gli guardavano in macchina. Nella foto qui a sinistra – una foto che è piena di accortezze e capacità fotografiche, dalla scelta del personaggio, al taglio, alla luce – Mario riesce a stare dietro l’angolo: diamine, il soggetto è lui, il vecchio che legge (mentre tra l’altro infuria la guerra d’Algeria) e quel tal Dondero proprio non c’è. Diceva bene Mario che a lui interessavano più le persone che la pellicola e che in fondo il fotografo (e, aggiungo, il reporter) hanno questa gran fortuna: il loro esser tali li mette in contatto con la gente, con ogni tipo di persone. Nessuno rifiuta uno scatto o la piccola fama di un’intervista (per non parlare della tv*). Ma è solo se il soggetto della foto, dell’intervista, del filmato ti fanno dimenticare chi ha scattato, scritto, filmato, che hai raggiunto il tuo scopo che è quello assai semplice e modesto di “informare” o di documentare.

Credo che il fotogiornalismo, che è solo una branca dell’arte della Fotografia, debba seguire l’esempio di Mario. A parte il discorso sul bianco e nero in guerra – che si può opinare – a me pare che la forza di Mario stesse nella sua non presenza, che si trattasse di un conflitto, degli ultimi giorni del muro di Berlino o di una scena di vita contadina. Persino quando Mario metteva in posa, il soggetto non era mai lui, nemmeno se le persone gli guardavano in macchina. Nella foto qui a sinistra – una foto che è piena di accortezze e capacità fotografiche, dalla scelta del personaggio, al taglio, alla luce – Mario riesce a stare dietro l’angolo: diamine, il soggetto è lui, il vecchio che legge (mentre tra l’altro infuria la guerra d’Algeria) e quel tal Dondero proprio non c’è. Diceva bene Mario che a lui interessavano più le persone che la pellicola e che in fondo il fotografo (e, aggiungo, il reporter) hanno questa gran fortuna: il loro esser tali li mette in contatto con la gente, con ogni tipo di persone. Nessuno rifiuta uno scatto o la piccola fama di un’intervista (per non parlare della tv*). Ma è solo se il soggetto della foto, dell’intervista, del filmato ti fanno dimenticare chi ha scattato, scritto, filmato, che hai raggiunto il tuo scopo che è quello assai semplice e modesto di “informare” o di documentare.

Insomma dopo tutta questa tirata e questa professione di modestia (chissà se poi io predico bene ma razzolo altrettanto) vorrei proporvi la foto qui sotto tratta dal bangladese Daily Star. Nella sua semplicità mi dice (guardate i piedi di questa ragazzina) più che abbastanza sul dramma di questa gente e mi commuove (dunque mi spinge a saperne di più). Non c’è compiacimento e nemmeno spettacolo. Anzi, apparentemente non c’è neppure dolore (anche se quei piedini nudi e segnati raccontano tutto). Il fotografo questa volta è talmente in disparte che, tanto per cambiare, non c’è neanche il credito della foto. Chi l’ha scattata è ingiustamente anonimo: è purtroppo il solito discorso per cui la maggior parte delle foto servono solo a occupare uno spazio in pagina. Il loro modesto autore scompare – come in questo caso – più di quanto avrebbe dovuto.

* Ecco a proposito a questo link fb uno dei rarissimi filmati sui Rohingya, realizzato a A. Ricucci e S. Bianchi per Tv7 (provate a scommettere a che ora è andato in onda…)

Ius soli birmano

Questo articolo sui Rohingya è stato scritto per la rivista Gli Asini*

Questo articolo sui Rohingya è stato scritto per la rivista Gli Asini*

La maggior parte delle volte le storie di confine sono drammatiche. Dove un cartografo disegna una frontiera, approfittando di un fiume, di una catena montuosa o semplicemente tracciando una linea retta su un territorio che la mappa geografica rende asettico, vivono persone e animali e si dipana la storia infinita della biodiversità. La geopolitica tiene poco in conto le persone (gli animali e la biodiversità) ed è semmai attenta alla proprietà (se è in mano a uomini potenti) o ai prodotti della terra, siano essi agricoli o fossili. Le vicende che in questi giorni hanno a che vedere con la fuga dal Myanmar verso il Bangladesh di 500mila rohingya, una minoranza musulmana che vive (o meglio viveva) nello Stato birmano del Rakhine, hanno molto a che vedere con la storia di un confine – quello tra il mondo birmano e quello bengalese – che nei secoli si è spostato, cambiando di mano e di segno in seguito a guerre, dispute, cambi della guardia al vertice dei poteri che, di volta in volta, hanno comandato su questi territori.

Tutti conoscono la storia di violenze che i rohingya subiscono dal 2012, quando il primo pogrom recente (la persecuzione ha radici antiche) ha prodotto oltre centomila sfollati interni. Allora pareva soprattutto una vicenda di intolleranza religiosa alimentata da gruppi identitari buddisti che vedevano nei rohingya, considerati non birmani e immigrati bengalesi per di più musulmani, un pericolo per l’integrità di un Paese che è stato la culla del buddismo. Nel 2016 una nuova ondata di violenze si doveva nuovamente abbattere su quel milione di rohingya ancora in possesso di una casa e un campo da coltivare o una capra da mungere. L’attacco di un gruppo secessionista ad alcuni posti di frontiera scatena una reazione che produce allora un esodo di circa 80mila persone verso il Bangladesh. Passato qualche mese, nell’agosto di quest’anno, in seguito a un altro attacco dell’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), una nuova spropositata reazione dell’esercito (sono parole dell’Onu che non ha esitato a utilizzare anche la locuzione “pulizia etnica”) ha invece prodotto un nuovo massiccio esodo di circa mezzo milione di profughi. A far le somme, e considerato che ormai la diaspora di questa comunità conta nel mondo quasi due milioni di persone, non solo la maggioranza dei rohingya risiede ormai all’estero (oltre un milione nel solo Bangladesh) ma i numeri di questa popolazione nel Myanmar sono ormai così ridotti che la scomparsa dei rohingya dai territori birmani è ormai forse solo questione di qualche anno. Forse di mesi.

Cosa c’entrano in tutto ciò le frontiere e la loro eredità?

|

| Il Rakhine oggi, area birmana. Cosa è stato nei secoli? |

Dobbiamo fare un passo indietro. Fino al 1700 l’Arakan, l’attuale Stato birmano del Rakhine, era un regno indipendente che alla fine di quel secolo doveva finire sotto i monarchi birmani. I birmani però volevano espandersi sempre più a Ovest ed entrarono in conflitto con le mire di Calcutta, la capitale della British India, che voleva invece allargarsi sempre più a Est. Sono però i birmani a perdere e nel 1824 – in seguito al trattato di Yandabo che conclude la prima guerra anglo-birmana – l’Arakan e altri territori sotto influenza birmana passano sotto l’India britannica. I rohingya, chissà da quanto tempo nell’Arakan, si ritrovano dunque, dall’essere stati sudditi di un regno indipendente prima e delle monarchie birmane poi, a diventare vassalli di Sua Maestà britannica, o meglio dell’amministrazione coloniale della Regina in India. Nei primi mesi del 1886 l’intera Birmania diventa una provincia dell’India britannica e nel 1887 diventa sede di un vice governatorato che solo nel 1937 passa direttamente a un’amministrazione separata, sotto la direzione del Burma Office di Londra (segretariato di Stato per l’India e la Birmania). Dunque i rohingya sono adesso sudditi britannici sotto un’altra formula e lo saranno sino al 1948 quando la Birmania, come la chiamavamo allora, diventerà indipendente. C’è anche da notare che, seppur brevemente, i rohingya, come i birmani, sono stati anche sudditi dell’Imperatore Hirohito – dal 1942 al 1945 – quando le forze nipponiche dell’Asse avevano invaso la Birmania per “liberarla” dal giogo coloniale britannico con la parola d’ordine “L’Asia agli asiatici”. In poche parole, più che essere i rohingya a spostarsi (cosa sicuramente avvenuta in passato nel corso di quel flusso migratorio universale che ha interessato e interessa tutti i popoli del mondo che si muovono per i più svariati motivi), sono stati i confini a tendersi o contrarsi come un elastico. La sola colpa dei rohingya, vine da dire, è quella di essere sempre stata una minoranza debole, non in grado di far sentire la propria voce.

Ora, le legge sulla cittadinanza del Myanmar, varata durante la dittatura militare nel 1982, riconosce tre categorie di cittadini: cittadini propriamente detti, associati o naturalizzati. Ma i rohingya non sono riconosciuti in nessuna delle categorie. La legge dice che, come recita la Costituzione del 1947, è cittadino birmano chi ha radici in una “razza indigena” o viveva nella “British Burma” prima del 1942, ossia prima dell’arrivo dei giapponesi. A quell’epoca chi abitava nell’Arakan era già da tempo sotto dominio britannico: un dominio strappato ai birmani e ancor prima a un regno indipendente aracanese. Autoctoni o meno dell’Arakan-Rakhine, nel 1942 la presenza dei rohingya nel Rakhine – che questi ultimi chiamano Rohang – datava probabilmente da secoli. E comunque, al di là delle polemiche sul termine “rohingya” che alcuni storici birmani dicono sia apparso solo negli anni Cinquanta del XX secolo, nel 1942 erano stati già stati sudditi britannici ben due volte: in un primo tempo sotto Calcutta (e dal 1911 Delhi) e in seguito direttamente sotto l’Ufficio Birmania a Londra. Benché sia certo che durante la dominazione britannica molte popolazioni, tra cui i bengalesi, si siano mosse all’interno dell’Impero, cosa è successo prima e durante gli inglesi? Non è difficile immaginare che nei secoli vi sia stata una sorta di osmosi tra le pianure e le colline del Bengala e le limitrofe aree birmane. E se è difficile determinare quando il primo rohingya sia nato e dove, si perde nella notte dei tempi la loro presenza (e quella più in generale musulmana) in un’area che un tempo confini non ne aveva affatto: tutt’al più fiumi, mari, colline o catene montuose. Barriere naturali geografiche che la Storia deve aver visto attraversare più volte, in questa o quella direzione: dal cacciatore nomade al pescatore, dal pastore transumante allo stesso agricoltore sedentario in cerca di luoghi dove eleggere domicilio.

Questa legge è dunque una cattiva legge – imperfetta, astorica, obsoleta e ingiusta – e andrebbe

|

| Terrore buddista. Un’analisi sufficente? |

riformata anche perché originariamente i rohingya avevano assai più diritti: potevano votare e candidarsi. Al netto delle colpe del governo civile birmano non si può dimenticare che proprio nei giorni del pogrom di fine agosto, l’ex segretario generale dell’Onu Kofi Annan, incaricato da Aung San Suu Kyi, lo abbia detto a chiare lettere alla conclusione di un’inchiesta svolta proprio per affrontare la questione rohingya, un nome che in Bangladesh non si può nemmeno menzionare. Ma i militari, autori delle peggiori leggi del Paese, non solo non vogliono riconoscere il lavoro di Annan, che hanno definito “fazioso” e dunque falso, ma hanno spinto i partiti d’opposizione al governo di Suu Kyi, nato dalle elezioni del 2015 (con la vittoria della Lega nazionale per la democrazia), a una campagna contro il dossier Annan che ha tutta l’aria di una minaccia. La minaccia è che, se Suu Kyi, il suo partito e il suo governo dovessero tirare troppo la corda, i militari potrebbero ricorrere a un altro articolo della Costituzione, emendata dai generali nel 2008, che prevede (oltre a una quota a loro riservata in parlamento di un quarto dei seggi) che l’esercito possa ribaltare il governo in carica nel momento in cui esiste un pericolo reale per la stabilità del Paese. Il richiamo dell’opposizione a un dossier definito un’operazione che favorisce le forze straniere che minacciano il Myanmar non è, in altre parole, che la proiezione sulla situazione attuale dell’ombra di questo emendamento. Che garantisce un golpe costituzionale, dunque legittimo. Se finora non si è verificato è solo perché i militari controllano tre dicasteri chiave: Interno, Difesa, Frontiere.

|

| Aung San Suu Kyi: immagine tratta da BigThink |

E’ questo il motivo per cui una paladina dei diritti umani e Nobel per la pace come Aung San Suu Kyi, e così i vertici del suo partito, sta tanto attenta a come parla (non li chiama rohingya ma semplicemente musulmani) e a cosa fa (oltre alla commissione Annan ne ha nominate altre ma con limitatissimo potere) a costo di attirarsi le ire del mondo intero. I militari vegliano sul Paese e, nel consesso internazionale, ci pensa Pechino – e in parte Mosca – a frenare eventuali prese di posizione del Consiglio di sicurezza (che finora ha adoperato un gergo assolutamente debole). Infine c’è l’India, non più britannica ma retta da un campione anti musulmano come Narendra Modi. Che, non solo ritiene al pari di Pechino il Myanmar un partner strategico ma che vorrebbe espellere tutti i rohingya immigrati in India (circa 40mila).

C’è un’ultima domanda ancora senza risposta. Perché? Basta una legge restrittiva? Una sorta di suprematismo buddista? Forme di xenofobia etnica e religiosa? C’è altro e ci sono altre leggi su cui merita soffermarsi. Le immagini satellitari diffuse recentemente da Human Rights Watch e da Amnesty International su vaste aree incendiate nella zona rohingya dello Stato del Rakhine riportano alla memoria fotogrammi più antichi come quelli con cui Hrw aveva stimato, nell’autunno scorso, ad almeno 1500 gli edifici dei rohingya dati alle fiamme. Adesso, dicono all’organizzazione internazionale, non ci sono evidenze per poter dire chi ha appiccato gli incendi, se siano dolosi o provocati dal conflitto, ma è certo che la scia di fuoco si estende su una lunghezza di circa 100 chilometri, lungo tutte le aree delle tre township di Maungdaw, Buthidaung e Rathedaung, unità amministrative dello Stato del Rakhine dove vive la maggioranza dei rohingya o quel che ne rimane.

Quei fotogrammi, ieri come oggi, rendono più chiaro non solo un processo di espulsione che ha a che vedere col razzismo e la fobia religiosa ma anche con l’ipotesi che, dietro alla cacciata di persone senza cittadinanza, ci sia anche un piano per accaparrarsi la loro terra. In un articolo pubblicato sul Guardian all’inizio del 2017, la sociologa Saskia Sassen ricordava che dagli anni Novanta il governo dei generali ha portato avanti nel Paese una politica di requisizione di terre considerate mal sfruttate per affidarle a grosse compagnie private al fine di metterle a profitto. E’ quello che – in altri termini – si scrive “sviluppo” ma si legge “land grabbing” a beneficio di società con grandi mezzi. Dal 2012 un nuovo pacchetto legislativo ha ulteriormente favorito i grandi agglomerati che gestiscono fino a 20mila ettari e che ora possono anche aprirsi al capitale estero sempre affamato di terra. E’ un vero assalto sia alla foresta, che ogni anno perde 400mila ettari, e a piccoli appezzamenti di terreno o ad aree di utilizzo consuetudinario. Col vantaggio che questa legge ne ha anche abolita un’altra del 1963 che difendeva i piccoli agricoltori. Nella zona dei rohingya il passaggio di mano conterebbe ora oltre un milione e duecentomila ettari con un balzo rilevante rispetto ai primi 7mila che furono ceduti durante il pogrom del 2012. Se si mettono assieme le due cose, l’aspetto razzista e islamofobico passa in secondo piano e sembra semmai una concausa benché con radici antiche che risalgono al periodo coloniale e forse anche a prima.

E’ una lettura naturalmente ma non priva di suggestione anche se, in settembre, le tesi della Sassen,

|

| Saskia Sassen |

riprese anche da un gruppo di ricercatori (Forino, von Meding, Johnson) sulla rivista britannica The Conversation, sono state duramente criticate sul sito NewMandala – e tacciate di “marxismo volgare” – da Lee Jones, un noto esperto di cose birmane (su land grabbing e legislazione birmana si può comunque vedere il sito https://library.ecc-platform.org). Ciò che per altro merita una riflessione è il fatto che chi se ne va perde ogni diritto, persino quello della consuetudine. E se non ha cittadinanza e passaporto non avrà mai più, ammesso che possa tornare nel Myanmar, un documento valido per reclamare la sua terra e la sua casa. Qualcuno, non casualmente, l’ha definita una politica della “terra bruciata”. Bruciata oggi perché domani cambi di padrone. Una storia di frontiere e confini. A danno di uomini, animali, biodiversità.

* Con cui sono onorato di collaborare

Il turista nudo al Salone dell’editoria sociale

Viaggio all’Eden a Perugia venerdi 27 ottobre

VIAGGIO ALL’EDEN

Venerdì 27 ottobre 2017

alle ore 18:30

Biblioteca San Matteo degli Armeni

Via Monteripido, 2 – Perugia

Introduzione di

Emmanuel di Tommaso

Ne discute con l’autore

Floriana Lenti

Luce verde ai raid segreti della Cia in Afghanistan

|

| Mike Pompeo: muscolare come Trump |

Il viaggio lampo del segretario di Stato americano Rex Tillerson, che dopo Irak e Afghanistan è arrivato ieri in Pakistan per visitare poi Nuova Delhi, è la prima vera offensiva diplomatica in casa dell’amico-nemico. L’amico nemico è il Pakistan verso cui Tillerson – assai più morbido a Islamabad – ha avuto parole durissime durante i suoi colloqui afgani. Accusati di essere la sentina della guerra, i pachistani – colpevoli di dare rifugio ai talebani afgani – non la prendono molto bene questa offensiva diplomatica preceduta dalle parole di fuoco di Trump e della sua ambasciatrice all’Onu che sul Paese dei puri han sparato duro. I pachistani – messi in imbarazzo anche da un’intervista di Caitlan Coleman (un’americana liberata col marito canadese Joshua Boyle che ha appena detto al Toronto Star, smentendo Islamabad, che il rapimento afgano si è trasformato in una cattività in Pakistan per più di un anno) sono allarmati soprattutto da due cose: una diplomatica e l’altra militare. Quella diplomatica riguarda l’India, il fratello-coltello oltre confine, la cui espansione in Afghanistan preoccupa molto Islamabad. E da che gli americani hanno addirittura chiesto a Delhi di “tenere d’occhio” il Pakistan, il furore è difficile da nascondere. La seconda è che il viaggio di Tillerson inaugura anche un nuovo stadio della guerra afgana e della sua scia pachistana.

La notizia riguarda la luce verde del presidente alla nuova strategia contro insurrezionale di Michael “Mike” Pompeo, parlamentare repubblicano (di origini italiane) nelle grazie del Tea Party che da gennaio è a capo della Cia. Pompeo, che ha frequentato West Point e ha una carriera militare alle spalle, è un tipo muscolare proprio come Trump. La sua interpretazione del messaggio di Donald (nessuno avrà più un luogo dove nascondersi) è una nuova espansione delle attività dell’Agenzia che superino le restrizioni dell’era Obama, che autorizzava le operazioni coi droni solo all’esercito e che, al massimo, consentiva alla Cia di operare in Pakistan. Negli ultimi tre anni i raid coi droni militari sono comunque aumentati (ammesso che il dato sia veritiero) da 304 nel 2015 a 376 nel 2016 a 362 nei primi otto mesi del 2017 (mentre la Cia ne avrebbe totalizzati solo 3 l’anno scorso e 4 quest’anno e solo in Pakistan). Ma per Pompeo, e per Trump, non bastano né basta più che la Cia addestri la sua controparte (Nds) afgana. Da adesso la Cia potrà fare tutti i raid che vuole in Afghanistan senza rispondere all’esercito schierato al comando del generale Nicholson che guida anche le truppe Nato. La gestazione del progetto Pompeo, che impiega le cosiddette forze paramilitari dell’agenzia o soldati prestati dal Pentagono, non è stata facile: la Cia è nota per andar ancor meno per il sottile in fatto di danni collaterali così che alla Difesa diversi generali – dice la stampa americana – hanno storto il naso: «Cosa possono fare che non possiamo fare noi»? In realtà i servizi segreti fanno solo operazioni “coperte” e dunque bypassano ogni catena di comando. Ma chi pagherà il conto delle vittime civili, già alto durante i raid aerei “normali”? Per l’afgano della strada, un drone è un drone e una pallottola non ha firma. Le colpe della Cia si riverseranno sull’esercito.

Gli afgani dal canto loro plaudono. La pratica hunt and kill (caccia e uccidi) piace al ministero della Difesa che ha espresso apprezzamento. Washington sostiene che la nuova massiccia campagna di omicidi mirati porterà più facilmente i talebani al tavolo del negoziato. Ma è molto più probabile che si limiti a far crescere la guerra e il bilancio delle vittime civili.

Il Califfo asiatico a Roma giovedi 26 ottobre alle 18

Il Califfo a Roma: una presentazione organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio

26 ottobre 2017 ore 18.00

modera: Valeria Martano

A oriente del Califfo

A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei musulmani non arabi

a cura di

Emanuele Giordana

con la collaborazione di

Lettera 22

Rosenberg&Sellier 2017

Non è un libro solo sullo Stato Islamico.

Il progetto di al-Baghdadi è infatti anche quello di estendere i confini di un neo-Califfato all’intera comunità sunnita oltre il mondo arabo e le conflittuali aree asiatiche appaiono un terreno ideale. Il caso afgano, la guerra sempre sotto traccia tra India e Pakistan, il revivalismo islamico presente in Caucaso e in Asia centrale, come nelle province meridionali della Thailandia o nel Sud filippino segnato dal contrasto tra governo e comunità musulmane; nell’arcipelago indonesiano, che è la realtà

musulmana più popolosa del pianeta, come nel dramma dei rohingya, cacciati dal Myanmar in Bangladesh. Al di là del progetto del Califfo, ci si chiede perché e con quali strumenti il messaggio ha potuto funzionare, qual è il contesto e quale l’entità del contrasto con al-Qaeda per il primato del jihad.

Un libro che si chiede cosa potrà restare del messaggio di al-Baghdadi, anche dopo la caduta di Raqqa, in paesi così distanti dalla cultura mediorientale; cosa ha spinto un giovane di Giacarta, di Dacca o del Xinjang a scegliere la spada del Califfo?

Lettera22 è un’associazione tra freelance specializzata da 25

anni in politica internazionale. Alcuni dei suoi membri fanno

anche parte dell’agenzia China Files.

Viaggio all’Eden a Pisa mercoledi 25 ottobre

Con il giornalista Alessandro De Pascale e Alberto Mari, un attivista dell’Osservatorio Antiproibizionista

VIAGGIO ALL’EDEN

La settimana nera di una guerra dietro le quinte

La settimana appena conclusa ha un bilancio di oltre 200 morti, una delle peggiori della guerra afgana. Una guerra che apparentemente non c’è più ma che sta continuando ininterrottamente da 36 anni. Ecco la lista stilata dalla Tv afgana Tolo.

E’ stata una buona occasione, come si rileva dall’articolo, per le polemiche interne.

Saturday’s attack on Ministry of Defense (MoD) cadets in Kabul:

15 cadets killed

4 cadets wounded

Friday’s attack on Imam Zaman Mosque in Dast-e-Barchi in Kabul:

about 70 civilians killed

55 civilians wounded

Attack on mosque in Ghor province on Friday:

10 civilians killed

20 civilians wounded

Thursday’s attack on a base in the Maiwand district of Kandahar:

43 soldiers killed

9 soldiers wounded

Tuesday’s attack in Paktia on the police headquarters:

Over 50 soldiers and civilians killed

Over 150 civilians and soldiers wounded

Monday’s attack on Andar district of Ghazni province:

28 soldiers killed

18 soldiers wounded

5 civilians killed

40 civilians wounded

Rohingya, l’ultima accusa

“Una sistematica campagna di crimini contro l’umanità per terrorizzare e costringere alla fuga i

“Una sistematica campagna di crimini contro l’umanità per terrorizzare e costringere alla fuga i

rohingya”. Dopo che il vocabolario dell’orrore sembrava ormai aver esaurito tutte le parole – esodo forzato, violenza, genocidio, stupro, pulizia etnica – Amnesty International, nel suo ultimo rapporto, aggiunge l’aggettivo “sistematico” a una campagna che ha come risultato il più numeroso esodo della storia recente da un Paese non in conflitto, una nuova biblica cacciata dai propri luoghi di origine. Il popolo senza identità, invisibile nei registri delle autorità birmane, accusato di essere la prole di un’immigrazione illegale dal Bengala, è così fisicamente minacciato che il governo birmano sembra aver in mente un solo obiettivo: cacciarli finché non resti un solo rohingya.

Amnesty non lo dice ma le “nuove prove” raccolte dall’organizzazione, che con Human Rights Watch ha immediatamente preso le difese della minoranza, mettono in chiaro un quadro sistematico di violenza continuata con una “campagna di omicidi, stupri e incendi di villaggi” portata avanti – dicono decine di testimonianze – da “specifiche unità delle forze armate, come il Comando occidentale, la 33ma Divisione di fanteria leggera e la Polizia di frontiera”. La contabilità ha ormai superato quota 530mila, un record possibile solo se, in un Paese apparentemente in pace, c’è in realtà una guerra che ha come obiettivo l’esodo di intere famiglie, tribù, villaggi. “Centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini – scrive Amnesty – sono vittime di un attacco sistematico e massiccio che costituisce un crimine contro l’umanità” così come lo concepisce lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale. Il Tpi elenca 11 atti che, se commessi intenzionalmente durante un attacco, costituiscono il più grave dei reati. E Amnesty ne ha riscontrati almeno sei: “omicidio, deportazione, sfollamento forzato, tortura, stupro e altre forme di violenza sessuale, persecuzione oltre a ulteriori atti inumani come il diniego di cibo e di altre forniture necessarie per salvare vite umane”.

Alla voce di Amnesty si aggiunge quella di organizzazione come Msf:“Le strutture mediche, incluse le nostre cliniche, sono al collasso. E in poche settimane – scrivono i Medici senza frontiere – abbiamo ricevuto 9.602 pazienti in ambulatorio e 3.344 pazienti in pronto soccorso. Tra loro, anche adulti sul punto di morire a causa della disidratazione: il sintomo che una catastrofe sanitaria è dietro l’angolo”. La voce dell’Onu è risuonata molte volte ma con scarsi risultati. E lo sa bene il sottosegretario Jeffrey Feltman che martedi a Yangoon si è sentito fare una reprimenda dal generale Min Aung Hlaing, il capo di stato maggiore birmano, che non vuole l’Onu tra i piedi: la maggior parte delle agenzie del palazzo di Vetro infatti nel Rakhine, il luogo del delitto, non ci può andare. Sono di parte, dicono i generali, che si apprestano a rilasciare un loro dossier su come sono andate le cose. Ai militari birmani non basta evidentemente che, per non turbare troppo gli equilibri, il Programma alimentare mondiale (Wfp) abbia fatto sparire un dossier “imbarazzante” e che per molto tempo, fin dal 2016, le agenzie dell’Onu abbiano fatto di tutto per evitare polemiche e scandali. Una mediazione senza risultati.

La diplomazia comunque batte un colpo e ieri l’Alto commissario Ue Federica Mogherini ha comunicato per telefono ad Aung San Suu Kyi, ministro degli Esteri ma premier de facto, che tutti i 28 membri Ue (inclusa l’Italia che ha recentemente inviato il suo ambasciatore, Pier Giorgio Aliberti, nel Rakhine) hanno chiesto l’immediato accesso alle agenzie umanitarie nel Paese ma che soprattutto, per via dello “sproporzionato uso della forza”, hanno deciso che né il generalissimo, né altri soldati birmani potranno mettere piede in Europa sino a che esista questa situazione (e a breve anche gli Stati Unite potrebbero seguire l’esempio).

L’embargo sulle armi, già in essere da tempo, non solo continuerà ma gli uomini in divisa non potranno nemmeno venire a girare le fiere e i mercati degli armamenti che probabilmente si procurano con oculate triangolazioni. E’ almeno un primo passo e a ridosso di due incontri importanti: il meeting nella capitale birmana dell’Asem il 20 novembre (Asia-Europe Meeting, un processo di dialogo tra i Paesi Ue, altri due paesi europei, e 22 paesi asiatici più il segretariato dell’Asean) e, subito dopo, la visita di papa Francesco il 26. Anche li è già in corso una guerra delle parole: i vescovi locali non vogliono che il pontefice parli di “rohingya”, termine che la stessa Suu Kyi non utilizza mai. I “self-identifying Rohingya Muslims” come li chiamano i giornali più progressisti birmani (anche loro molto attenti a non incorrere nelle maglie della censura) oltre a non aver più la casa non hanno nemmeno più un’identità.

Rohingya, un incontro ad Arco (Tn) venerdi 20 ottobre

Venerdì 20 ottobre 2017 ore 20.30

Arco (Trento) Palazzo dei Panni

Un incontro sulla questione rohingya

Un filo conduttore tra la fortunata ascesa del premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi e le difficoltà nell’estendere i diritti umani a tutta la popolazione birmana, tra interessi economici delle super potenze vicine, India e Cina. Un quadro d’insieme accompagnato da un reportage fotografico e dall’esperienza di un progetto di solidarietà in campo medico da parte di un’associazione trentina.

Promosso da Apibimi Onlus e Biblioteca di Arco

con Emanuele Giordana e il fotografo Ramon Sist

Un’agenzia birmana per aiutare i rohingya: buona idea o foglia di fico?

Devo alla collega Francesca Lancini di Lifegate* una notizia che mi era sfuggita: il Guadian ha reso noto che Aung San Suu Kyi intende creare una agenzia civile, cioè senza aiuto dei militari, che si occupi di alleviare la condizione dei rohingya in accordo con le agenzie umanitarie internazionali. Una buona scelta o una foglia di fico? Un fatto è certo: se Aung San Suu Kyi tira troppo la corda, i militari usciranno dalle caserme e per lei e qualche decina di milioni di birmani scatteranno le manette. Bisogna essere prudenti e questo prezioso articolo di Irrawaddy spiega bene perché: i militari possono, per Costituzione, esautorare un governo civile e dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Non è però cosi facile così come non è stato possibile dichiararlo nel Rakhine dove l’esercito voleva lo stato di emergenza e Suu Kyi si è opposta. Ma bisogna purtroppo farsi altre domande: cosa può fare questa agenzia umanitaria birmana? Per aiutare chi e dove? Aiutare gli oltre 530mila rohingya ormai in Bangladesh o quel mezzo milione che ancora non è stato cacciato e vive presumibilmente nella paura? Palliativi.

Devo alla collega Francesca Lancini di Lifegate* una notizia che mi era sfuggita: il Guadian ha reso noto che Aung San Suu Kyi intende creare una agenzia civile, cioè senza aiuto dei militari, che si occupi di alleviare la condizione dei rohingya in accordo con le agenzie umanitarie internazionali. Una buona scelta o una foglia di fico? Un fatto è certo: se Aung San Suu Kyi tira troppo la corda, i militari usciranno dalle caserme e per lei e qualche decina di milioni di birmani scatteranno le manette. Bisogna essere prudenti e questo prezioso articolo di Irrawaddy spiega bene perché: i militari possono, per Costituzione, esautorare un governo civile e dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Non è però cosi facile così come non è stato possibile dichiararlo nel Rakhine dove l’esercito voleva lo stato di emergenza e Suu Kyi si è opposta. Ma bisogna purtroppo farsi altre domande: cosa può fare questa agenzia umanitaria birmana? Per aiutare chi e dove? Aiutare gli oltre 530mila rohingya ormai in Bangladesh o quel mezzo milione che ancora non è stato cacciato e vive presumibilmente nella paura? Palliativi.

Penso che quanto Suu Kyi sta facendo sia qualcosa che si può comprendere anche se tutto ciò non giustifica il suo operato. Sono contrario alla campagna per la restituzione del Nobel e sono contrario alle sue dimissioni ma penso che il suo comportamento vada censurato anche se ci sono diversi motivi che rendono comprensibile il suo modo di agire. Si può comprendere ma non si può giustificare. Quello dei rohingya è l’esodo più imponente da un Paese non in conflitto che la storia recente ricordi. Circondato da un assordante silenzio rotto solo dal dolore degli uomini e donne invisibili che attraversano, ormai da un anno, la frontiera maledetta sul fiume Naf.

* A questo link un articolo ben documentato di Francesca sul land grabbing in Myanmar

Afghanistan, quanto costa la guerra

La guerra di Afghanistan, secondo un rapporto di Milex, è costata complessivamente 900 miliardi di dollari. Dopo 16 anni di conflitto il costo della partecipazione italiana alle operazioni in Afghanistan a partire da novembre 2001 è stimata dal dossier a “oltre 7,5 miliardi, a fronte di 260 milioni investiti in iniziative di cooperazione civile”.

Scarica il rapporto dal sito di Milex

Viaggio all’Eden a Milano, Mercoledi 11 ottobre

Con Tino Mantarro e i disegni di Maurizio Sacchi su Viaggio all’Eden

C’era una volta la Guerra Fredda

Prosegue il ciclo di incontri “Dalla Guerra Fredda alla Globalizzazione: 40 anni di politica estera

Prosegue il ciclo di incontri “Dalla Guerra Fredda alla Globalizzazione: 40 anni di politica estera

raccontati da Icei e Radio Popolare”. Lunedì 2 ottobre alle 21, nell’auditorium di via Ollearo 5, il sesto appuntamento, dedicato all’Oriente: “L’Asia, dal Vietnam alla “fabbrica del mondo””. Intervengono i relatori Gabriele Battaglia ed Emanuele Giordana, conduce Chawki Senouci.

Leggi tutto

Aiuto, nei libri di testo scolastici si sponsorizza lo Ius Soli

“Ormai quindi l’Italia è terra di immigrazione e gli immigrati sono una presenza indispensabile, soprattutto in alcuni settori lavorativi come l’edilizia, il lavoro domestico, l’assistenza a bambini e anziani. La convivenza tra italiani e stranieri non è sempre facile e non sempre la legge italiana favorisce l’integrazione. Ad esempio i figli di stranieri nati in Italia continuano a non aver diritto alla cittadinanza italiana, anche se vivono nel nostra Paese da sempre“.