Anno: 2016

Chronicle Keepers The Dreaming Garden

Spy Bugs

Loot Hero DX

Redemption Eternal Quest

Street Arena

Wave of Darkness

Victor Vran

Gryphon Knight Epic

Grey Goo

Legend of Kay Anniversary

Dream

Industry giant II

Mos Speedrun 2

Airscape The Fall of the Gravity

Klaus Ps4

Professional Farmer 2017

Internet e mondo arabo

LEGO Dimensions disponibile in Italia!

CON BATTLEFIELD™ 1 GIOCATORI PROTAGONISTI IN TV SU DMAX

Buon anno a Dacca

Ora la città sembra addormentarsi e, mancano dieci minuti a mezzanotte del 31, le strade diventano silenti. E’ solo che stasera la gente è tutta in casa a festeggiare. Le élite negli hotel a cinque stelle, mi dicono, gli altri nelle abitazioni, siano slum o alloggi popolari. E così il traffico-ossessione-di-questa-città riposa anche lui e con lui le vostre orecchie. Ma ormai mi sono riappacificato con questa città che di primo acchito ti spaventa: sembra non avere identità ed essere solo un’accozzaglia di macchine e rikshaw (ce ne sono 150mila), di clacson e umanità, sporcizia e un mare di rifiuti. Mi sono riappacificato perché, come sempre, bisogna andare oltre. E, soprattutto in Asia, avere pazienza. Lo sapevo, lo so ma ogni volta ci casco.

Ora la città sembra addormentarsi e, mancano dieci minuti a mezzanotte del 31, le strade diventano silenti. E’ solo che stasera la gente è tutta in casa a festeggiare. Le élite negli hotel a cinque stelle, mi dicono, gli altri nelle abitazioni, siano slum o alloggi popolari. E così il traffico-ossessione-di-questa-città riposa anche lui e con lui le vostre orecchie. Ma ormai mi sono riappacificato con questa città che di primo acchito ti spaventa: sembra non avere identità ed essere solo un’accozzaglia di macchine e rikshaw (ce ne sono 150mila), di clacson e umanità, sporcizia e un mare di rifiuti. Mi sono riappacificato perché, come sempre, bisogna andare oltre. E, soprattutto in Asia, avere pazienza. Lo sapevo, lo so ma ogni volta ci casco.

Ti assale – in questi luoghi tentacolari – un panico sconfortante a metà tra l’idea che non si riuscirà a combinare nulla e l’idea che le ore passeranno inesorabili nello sconforto di una città senza volto. Ma quel volto c’è. C’è un’identità e persino un carisma.C’è un fascino. Perdersi è l’unica strada. Mi metto in tasca la Lonely Planet (davvero ben fatta per quel che ho visto e scritta da un viaggiatore attento e profondo) e mi aiuto con le mappe, percorsi consigliati, qualche buona dritta. Poi mi lascio trascinare. Prendo la barca sul fiume che attraversa Old Dhaka e poi, dopo un tè, la riprendo all’indietro. Dietro la puzza c’è un profumo. Dietro un’umanità che appare disperata c’è un sorriso e una curiosità che si riflette in gentilezza. Una gentilezza delicata e mai invasiva. Un modo di fare che a tutta prima sembra chiuso e scortese e invece è rispetto per gli estranei. Immaginavo una città violenta e oscura. E’ solare e gentile. Inquinata, certo, e sporca e con una densità tale che si ha sempre l’impressione di essere sul filobus che va in stazione nelle ore di punta. Eppure nessuno si tocca. Tutti e tutto ti sfiorano.

|

| In città ci sono pochissimi semafori e, soprattutto, sono spenti. Come facciano a guidare senza scontrarsi di continuo resta un mistero glorioso |

Questo fascino nascosto della città forse più caotica al mondo non si può spiegare. Né si può spiegare perché io preferisca il caos del centro città ai quartieri di Banani o Gulsham dove una piccola Londra, passando per l’India, è sbarcata anche qui: viali ordinati, alberi e negozi come li vedi ovunque. Capisco chi ci vive perché lavora qui, ma per un viaggiatore sono non luoghi senza senso. Ma che senso abbia il resto, il quartiere di Shantinagar dove sto io, non saprei dire. Non c’è un palazzo antico, un parco pubblico, un ristorante degno di questo nome. Eppure passano queste seducenti ragazze con la carnagione scura e gli occhi a mandorla nei loro abiti eleganti e piccole taverne di strada offrono succulenti banchetti. Mi spiace solo non poter bere quell’intruglio di una specie di scorzonera mescolata con foglie di agave che deve fare benissimo ma è condita con acqua di dubbia provenienza. Guardo il maestro di tanta pozione prepararla con cura accovacciato all’incrocio dove sfrecciano autobus sfregiati e tutt’intorno sfrigolano fritture di pasta e patate. Più in là, venditori di ogni bendiddio in una città che è un bazar perenne di oggetti e rumori. Baccano che diventa colonna sonora di sottofondo. Diamine, ecco perché sono venuto. Ecco la sorpresa. Anche se non posso bere la tua acqua magica, maestro, potrò ben raccontare di averla vista preparare.

Intervista di Hibai Arbide a Mikelon e Bego dopo la liberazione

Begoña Huarte e Mikelon Zuloaga parlano con il giornalista Hibai Arbide Aza e Pikara Magazine dopo essere stati liberati per aver tentato…

Mimmo Lucano va avanti. Il ritiro delle dimissioni dopo la seduta di consiglio comunale aperto

“Sono obbligato a continuare”, ha detto emozionato e commosso il sindaco di Riace che aveva rimesso il suo mandato nelle mani del consiglio…

Arrestate due attiviste basche mentre tentavano di trasferire un gruppo di rifugiati

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, due attiviste basche sono state arrestate nel porto di Igoumenitsa (nord della Grecia) mentre…

Le Scarpe dei Caporali

Uno spettacolo teatrale di Salvatore Cutrì con la regia di Paolo Grossi

Da un’inchiesta di Matteo De Checchi e Valentina Benvenuti

Rosarno: lasciate ogni speranza voi ch’entrate

Photo credit: Mattero De Checchi

Quello che stiamo vivendo in questi giorni rasenta così da vicino il dramma che a fatica riusciamo ad…

La grande adunata per Lucano

Il consiglio comunale di Riace conferma all’unanimità fiducia al sindaco che aveva manifestato la volontà di lasciare dopo alcuni attacchi…

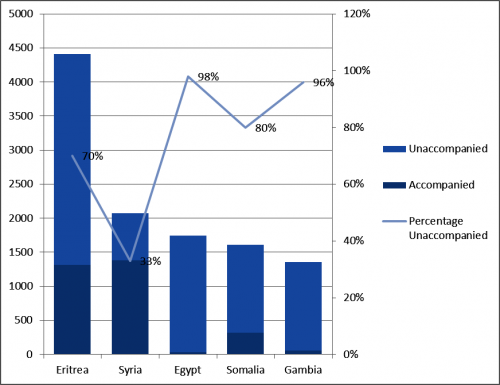

L’indignazione per i minori non accompagnati mette in evidenza le gravi carenze nei dati dell’UE

Anche se le notizie dei “bambini scomparsi” suscitano indignazione morale, la realtà è che i dati dell’UE sui minori non accompagnati sono…

Frutta sporca. Un reportage di Matteo De Checci e Valentina Benvenuti (febbraio/luglio 2016)

Orange juice — Reportage da Rosarno (9 Febbraio 2016) continua »

Factory as home.

La guerra in Siria è la più documentata di sempre eppure ne sappiamo ancora poco.

Con la fine del devastante assedio ad Aleppo est, il mondo guarda, analizza e discute sul significato dei messaggi condivisi dalle persone rimaste lì intrappolate.

Ragazze siriane ringraziano i soldati russi nel calendario sexy finanziato dal Cremlino

Grazie alle sovvenzioni del Cremlino, ora abbiamo un calendario con belle ragazze siriane che posano accanto a citazioni che elogiano l’intervento russo in Medio Oriente.

L’anno che ha mostrato al mondo la tragedia siriana

Il 2016 non ha solo mostrato al mondo la tragedia siriana, ma ha rivelato anche il ruolo che ha svolto Obama nel cambiare la natura profonda della politica estera americana

L’articolo L’anno che ha mostrato al mondo la tragedia siriana sembra essere il primo su Arabpress.

Tornando a casa

…nell’esilio perenne di cui parla con saggezza Zygmunt Bauman… Tornare a casa alle quattro della mattina in Sicilia, per un ritardo estenuante della Ryanair, riporta alla memoria consuetudini che hanno segnato la vita per anni e anni. L’arrivo dall’Italia col volo notturno a Tel Aviv. Atterraggio alle 2, lungo controllo passaporti, uscita alle 3 dall’aeroporto.Continua a leggere

Tornando a casa

…nell’esilio perenne di cui parla con saggezza Zygmunt Bauman… Tornare a casa alle quattro della mattina in Sicilia, per un ritardo estenuante della Ryanair, riporta alla memoria consuetudini che hanno segnato la vita per anni e anni. L’arrivo dall’Italia col volo notturno a Tel Aviv. Atterraggio alle 2, lungo controllo passaporti, uscita alle 3 dall’aeroporto.Continua a leggere

Tornando a casa

…nell’esilio perenne di cui parla con saggezza Zygmunt Bauman… Tornare a casa alle quattro della mattina in Sicilia, per un ritardo estenuante della Ryanair, riporta alla memoria consuetudini che hanno segnato la vita per anni e anni. L’arrivo dall’Italia col volo notturno a Tel Aviv. Atterraggio alle 2, lungo controllo passaporti, uscita alle 3 dall’aeroporto.Continua a leggere

Pugno di ferro a Dacca. C’è una lacrima sulla tua maglietta

Quando gli operai delle fabbriche tessili di Ashulia sono tornati al lavoro dopo la fine, lunedi scorso, della serrata, molti di loro hanno trovato ad aspettarli la lettera di licenziamento. O, come si dice qua, di “temporanea sospensione”, una formula legale che preannuncia l’espulsione dalla fabbrica. Ma non era una lettera normale. Era la fotografia del loro viso accompagnata dal foglio di via. Appesa al muro. Una lista di proscrizione, antica come le più oscure forme di ricatto, sposata, come vuole la modernità, con la nuova comunicazione tecnologica, così che tutti possano vedere la tua immagine sbattuta in pasto a chi farà bene a non seguire il tuo esempio. Succede a Dacca, capitale del Bangladesh, sede di importanti distretti industriali di quella che è la gallina dalle uova d’oro di un’economia che cresce al 7%: il tessile. Vestiti, magliette, jeans con marchi di fabbrica americani, inglesi, italiani…Made in Bangladesh.

Sarebbero circa tremila gli operai e le operaie (l’80% della forza lavoro del settore) a spasso ormai da giorni. L’evoluzione della protesta è stata rapida e del tutto autonoma. Autonoma e rapida è stata la risposta – con la serrata – di padroni e forze di polizia, che qui hanno una struttura dedicata – la industrial police – famosa per intimidazioni, minacce e, se serve, una bella battuta.

|

| 500 Tk:Il costo di un pranzo in un ristorante di lusso. Ma con dieci volte questa cifra una famiglia operaia deve vivere un mese |

Comincia tutto il 12 dicembre ad Ashulia, una zona suburbana di Dacca a una ventina di chilometri a Nord dal centro città. Tra gli operai delle fabbriche girano volantini che rivendicano un nuovo minimo sindacale. L’ultimo, è stato fissato tre anni fa e ammonta a 5300 Taka ossia circa 65 euro al mese. Visto che un terzo del salario se ne va in affitto, un chilo di riso costa 50 tk e il trasporto pubblico è quasi inesistente, la rivendicazione – un aggiustamento al triplo – sembra una richiesta più che legittima. Alla Windy cominciano le prime agitazioni spontanee che in pochi giorni si estendono a macchia d’olio: o ci date l’aumento o incrociamo le braccia. Il 14 la patata e già bollente e la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (Bgmea), l’associazione di settore degli imprenditori, va in fibrillazione. Ci sono i primi incontri con le associazioni dei lavoratori ma la linea rossa, ribadita nei giorni a seguire, è che il salario minimo non è in discussione. La Bgmea, il cui obiettivo è arrivare a fatturare – dagli attuali 30 – 50 miliardi di dollari l’anno con l’export del tessile, non ne vuole sapere. Col passare dei giorni la tensione aumenta: il 21 dicembre l’agitazione coinvolge 59 fabbriche e centinaia di lavoratori. E mentre viene decisa la serrata (terminata il 26 su richiesta della premier Sheikh Hasina) si accende la macchina della repressione. Uno per tutti, il caso di Ibrahim, della Bangladesh Garments and Industrial Workesr Fderation. Il sindacalista viene arrestato con tre altri leader sindacali e per tre giorni sparisce. Quando finalmente colleghi e famiglia sanno qualcosa di lui, il caso è passato alla magistratura con cinque capi di imputazione e per adesso nessuna cauzione possibile per farlo uscire. Non lo hanno picchiato – spiega un suo collega – ma «è stato sottoposto a minacce e avvertimenti», pressioni psicologiche esercitate, come le foto del loro licenziamento, anche verso gli operai. Se i leader sindacali sono in manette almeno altre duecento denunce pendono sul capo di altrettanti lavoratori. La legge usata per arrestarli o accusarli è un vecchio residuo legislativo del 1974, la Special Law, varata (dopo l’indipendenza del Bangladesh dal Pakistan (1971) e mai emendata o abolita.

|

| Una pubblicità di Benetton. Fu coinvolta nella vicenda del Rana Plaza e fece una pessima figura. Ora che farà? |

Parliamo con uno dei leader sindacali di cui è meglio, in queste ore, non fare il nome. Spiega che i sindacati stanno offrendo a governo e padroni un ramoscello d’olivo. «Ma – dice – devono accettare di sedersi al tavolo e negoziare e non vogliono farlo». Il problema, aggiunge un altro sindacalista, è che «il governo non è un mediatore terzo. In parlamento non ci sono lavoratori e così alla fine l’esecutivo fa quel che dicono i padroni». Questi ultimi hanno lamentato perdite in questi giorni di agitazione per oltre un miliardo di euro e non ne vogliono sapere di discutere del minimo anche se deve essere rinegoziato, per legge, ogni cinque anni. I diversi sindacati di categoria invece, hanno eletto un Comitato proprio per definire correttamente il valore del salario garantito: un paniere che contenga calorie, bisogni sanitari, costo degli alimenti. «Una cifra dignitosa – dice una collega – dovrebbe essere almeno 200 dollari al mese». Ma da questo orecchio nessuno ci sente.

|

| Un Paese ignorato dai media e anche dall’Accademia, salvo rare eccezioni. Eppure vestiamo tutti…. Made in Bangladesh |

I lavoratori però ci sentono eccome anche se la loro provenienza è extra urbana, mancano di istruzione e hanno il terrore di perdere il posto di lavoro. Un esercito solitamente di fantasmi silenziosi il cui unico vantaggio rispetto al lavoro informale, è che in fabbrica si lavora otto ore, anche se ti vengono scalati i minuti per andare in bagno. Chi è questo lavoratore del tessile lo spiega David Lewis, docente della London School che al Bangladesh ha dedicato nel 2011 uno dei rari libri* su questo Paese: “E’ una giovane donna appena arrivata da un villaggio, che vive in affitto negli slum vicino a una fabbrica o un’area speciale (Export Processing Zone) dove lavora a macchina per circa un dollaro e mezzo al giorno…la fabbrica la mette faccia a faccia con le contraddizioni e la complessità di un’economia globalizzata: può esser di proprietà coreana, con tessuto di Taiwan, filo indiano e imballaggi cinesi. Ma ma i capi prodotti portano tutti l’etichetta Made in Bangladesh».

Il prodotto finito arriva a Seul o a Taipei ma anche a Londra, Parigi, Milano. E’ il motivo per cui è nata la Campagna Clean Clothes (Abiti Puliti in Italia) che dopo il Rana Plaza – quando il mondo ha cominciato ad accorgersi del Bangladesh – è riuscita a far fare qualche passo avanti sul piano della sicurezza. Ora denuncia gli arresti e le intimidazioni. Deborah Lucchetti di Abiti Puliti si unisce al coro: «Chiediamo alle imprese italiane che operano nel Paese di chiedere immediatamente al governo del Bangladesh il rilascio dei sindacalisti arrestati, di comunicare dove sono detenuti, di ritirare le accuse infondate nei loro confronti e di cessare ogni ulteriore forma di repressione nei confronti di chi legittimamente esercita il diritto fondamentale di espressione e organizzazione».

|

| Dieci Taka: nemmeno 15 centesimi di euro Ci si beve un tè con una pastella fritta ripiena di patate. C’è chi sopravvive così |

Il clima a Dacca è di paura. I sindacalisti con cui parliamo sono stati intimiditi, minacciati, avvertiti che non devono organizzare riunioni né muoversi dai loro uffici. Ma, chiediamo, è una questione di prezzi troppo bassi sul mercato internazionale? «No – sorride il sindacalista – se il prezzo delle merci fosse più alto il guadagno non verrebbe redistribuito. Ci sarebbe solo più profitto per i proprietari».

Nel piccolo ristorante su una strada iperaffollata, alcuni minorenni servono ai tavoli. Guadagnano 230 tk al giorno che, al mese, fa circa 6mila tk, più del salario di un tessile. Ma, anziché andare a scuola, lavorano 16 ore al giorno e per sette giorni su sette. Lavoro informale e senza le garanzie di una fabbrica. Garanzie? La “sospensione temporanea” è solo un modo per dire che d’ora in poi la fabbrica non ha più bisogno di te.

* Lewis D., Bangladesh Politics, Economy and Civil Society, Cambridge University Press, 2011

Questo reportage è uscito oggi su il manifesto

I 10 piatti più cucinati nel 2016!

L’articolo I 10 piatti più cucinati nel 2016! sembra essere il primo su Arabpress.

Al confine Libano-Siria nel campo di Tel Abbas: intervista ad una volontaria dell’Operazione…

Leggi anche: Altra frontiera: il campo di Tel Abbas

Al confine tra la Siria e il Libano, a soli 4 chilometri dal confine, c’è il campo…

Sabra e Shatila versione Guernica, l’opera di Dia Al-Azzawi

Il Ministro della Cultura spagnolo ha chiesto che l’arazzo raffigurante il massacro di Sabra e Shatila sia appeso accanto all’icona di Picasso.

L’articolo Sabra e Shatila versione Guernica, l’opera di Dia Al-Azzawi sembra essere il primo su Arabpress.

Bulgaria — Più di 2.000 rifugiati hanno lasciato i campi profughi nell’ultimo mese e mezzo

Quasi 600 persone hanno lasciato i campi profughi in Bulgaria nelle prime due settimane di dicembre e la polizia bulgara non sa dove si…

Caso Emmanuel: il volto della provincia italiana sfigurato dall’intolleranza

Ci sono voluti solo cinque mesi per svelare definitivamente il volto sfigurato dall’odio e dall’intolleranza della piccola provincia…

Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.

Il giudice di Pace di Savona accoglie il ricorso avverso l’espulsione del richiedente poichè come descritto nell’art. 19 del D.Lgs. n.268…

Gambia. Rischio effettivo di subire un danno nel caso di rientro nel paese interessato.

Si ringrazia l’Avv. Elisa Elia per la segnalazione.

Passaggi: “Mio Caro Kawabata” di Rachid Daif

Dal blog Mille e una pagina di Claudia Negrini

L’articolo Passaggi: “Mio Caro Kawabata” di Rachid Daif sembra essere il primo su Arabpress.

Le paure per il 2017

Non previsioni, ma suggerimenti critici in attesa degli sviluppi dello scenario attuale

L’articolo Le paure per il 2017 sembra essere il primo su Arabpress.

Pugno di ferro a Dacca. C’è una lacrima sulla tua maglietta

Centinaia di incriminazioni, arresti di sindacalisti, migliaia di licenziati. Così reagiscono governo e imprenditori alla richiesta di un salario dignitoso per i tessile del Bangladesh. Un reportage da Dacca per il manifesto

Centinaia di incriminazioni, arresti di sindacalisti, migliaia di licenziati. Così reagiscono governo e imprenditori alla richiesta di un salario dignitoso per i tessile del Bangladesh. Un reportage da Dacca per il manifesto

Quando gli operai delle fabbriche tessili di Ashulia sono tornati al lavoro dopo la fine, lunedi scorso, della serrata, molti di loro hanno trovato ad aspettarli la lettera di licenziamento. O, come si dice qua, di “temporanea sospensione”, una formula legale che preannuncia l’espulsione dalla fabbrica. Ma non era una lettera normale. Era la fotografia del loro viso accompagnata dal foglio di via. Appesa al muro. Una lista di proscrizione, antica come le più oscure forme di ricatto, sposata, come vuole la modernità, con la nuova comunicazione tecnologica, così che tutti possano vedere la tua immagine sbattuta in pasto a chi farà bene a non seguire il tuo esempio. Succede a Dacca, capitale del Bangladesh, sede di importanti distretti industriali di quella che è la gallina dalle uova d’oro di un’economia che cresce al 7%: il tessile. Vestiti, magliette, jeans con marchi di fabbrica americani, inglesi, italiani…Made in Bangladesh.

Sarebbero circa tremila gli operai e le operaie (l’80% della forza lavoro del settore) a spasso ormai da giorni. L’evoluzione della protesta è stata rapida e del tutto autonoma. Autonoma e rapida è stata la risposta – con la serrata – di padroni e forze di polizia, che qui hanno una struttura dedicata – la industrial police – famosa per intimidazioni, minacce e, se serve, una bella battuta…

(continua. In edicola domani su il manifesto)

Com’è dura rompere il silenzio

Anche se non c’è differenza tra “loro” e chi vive da questa parte delle acque, in Bangladesh, son certo che questo signore davanti a me – che mi guarda silenzioso bere il te – è un rohingya. Lo deduco perché, in questa terra di povertà estrema, nemmeno il più disgraziato sarebbe vestito come lui. E’ alto, il volto segnato e amaro. Una giacca troppo lunga e troppo larga, nera, che gli copre un corpo secco come un’acciuga e due spalle esili e aguzze. Mi guarda e non ordina niente. Poi se ne va. In silenzio. Il silenzio è la più brutta malattia di questa oscura vicenda. E ci sono voluti tre mesi e forse i buoni auspici del natale per far si che l’Unione europea aprisse la borsa tirando fuori 300mila euro per loro e che, notizia di oggi, 13 premi Nobel (da Muhammad Yunus a Desmond Tutu a Malala Yousafzai) e diversi personaggi di rilievo internazionale (Bonino e Prodi tra gli italiani) scrivessero al segretario dell’Onu perché si dia da fare per risolvere la situazione. Alla buon’ora. Una lettera forse è proprio il minimo che si può scrivere anche se c’è di mezzo un’altra Nobel, la signora Aung San Suu Kyi.

Anche se non c’è differenza tra “loro” e chi vive da questa parte delle acque, in Bangladesh, son certo che questo signore davanti a me – che mi guarda silenzioso bere il te – è un rohingya. Lo deduco perché, in questa terra di povertà estrema, nemmeno il più disgraziato sarebbe vestito come lui. E’ alto, il volto segnato e amaro. Una giacca troppo lunga e troppo larga, nera, che gli copre un corpo secco come un’acciuga e due spalle esili e aguzze. Mi guarda e non ordina niente. Poi se ne va. In silenzio. Il silenzio è la più brutta malattia di questa oscura vicenda. E ci sono voluti tre mesi e forse i buoni auspici del natale per far si che l’Unione europea aprisse la borsa tirando fuori 300mila euro per loro e che, notizia di oggi, 13 premi Nobel (da Muhammad Yunus a Desmond Tutu a Malala Yousafzai) e diversi personaggi di rilievo internazionale (Bonino e Prodi tra gli italiani) scrivessero al segretario dell’Onu perché si dia da fare per risolvere la situazione. Alla buon’ora. Una lettera forse è proprio il minimo che si può scrivere anche se c’è di mezzo un’altra Nobel, la signora Aung San Suu Kyi.

Ma anche una lettera – un’autorevole lettera – è rompere il silenzio. Anche un articolo, nel suo piccolo, può farlo anche se oggi un settimanale italiano mi ha risposto che no, grazie, non interessa. E tanti auguri di buon anno. Due righe per dire che questi 34mila disperati che solo negli ultimi tre mesi son stati spinti via dalla loro terra non sono un pane appetibile per te, lettore italiano. La Raggi vale di più. Bersani pure. Non mi stupisco. Nessun giornale del mio Paese si è scandalizzato per l’espulsione annunciata di 80mila afgani dalla sacra terra europea. Né fa scalpore quel milione di afgani che, a centinaia per volta, il Pakistan sta espellendo dalla sua terra, che la geopolitica val più della solidarietà. Dunque 34mila rohingya possano soffrire in silenzio. Non meritano la tua attenzione, lettore italiano.

Varcano il fiume che separa le due frontiere e che diventa un braccio di mare. Ma è riparato e dunque tranquillo e la stagione è buona. Cento, duecento, cinquecento al giorno. Dicono che ora il loro arrivo si è stabilizzato. Non cresce più. Ma non sappiamo, non possiamo saperlo, quanti vorrebbero fuggire e non possono farlo. In Myanmar, su quel confine non si può andare. Anche in Bangladesh il confine è off limits. Ma si può venire qui a Ukhia, trenta chilometri da Cox Bazar, la Rimini del Paese, a vedere dove vive questa gente. Teloni neri di plastica appoggiati su aste di bambù. E la solidarietà quotidiana di chi non è molto più povero di loro ma condivide un pasto, un posto per la tenda. Durerà? La pressione è forte anche se i rohingya son del tutto simili ai bengali. Pare siano circa 300mila i rohingya in Bangladesh, un terzo della loro popolazione totale. Dispersi qui e là, su fino a Chittagong e forse anche a Dacca. Lavori stagionali e, immagino, un senso di ingiustizia, di precarietà, una sofferenza che non valgono questo silenzio. Grazie, non interessa. Abbiamo altro cui pensare.

Il bilancio di competenze all’interno di un progetto SPRAR

Il punto di vista dell’operatore (Racconti, conflitti, limiti, potenzialità degli operatori dell’accoglienza) è una nuova rubrica che…

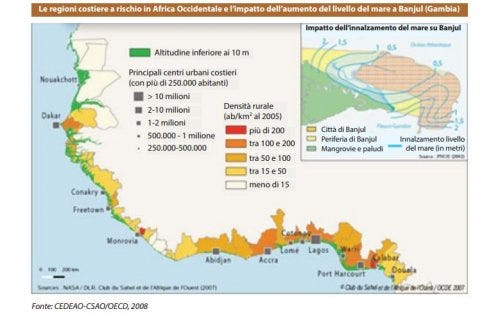

Sul “Dossier Caritas 2016: Africa occidentale — Divieto di accesso”

Diteci dove sono

E’ partita un’iniziativa rivolta al Presidente della Repubblica affinché, dopo un’incomprensibile attesa di cinque anni, le famiglie…

La liberazione di Mosul si fa attendere

Tra la ripresa dell’ISIS e i ritardi dell’operazione militare iracheno-statunitense, la liberazione di Mosul sembra ancora lontana.

L’articolo La liberazione di Mosul si fa attendere sembra essere il primo su Arabpress.

Bibbia e politica

Immagine emblematica. Alla legalità internazionale il rappresentante permanente di Israele risponde mostrando la Bibbia. Contiene tremila anni di storia ebraica, ha detto, “e nessuno, nessuno la cambierà”. Confrontate questa immagine con la risoluzione 2334 e con il discorso tenuto ieri da John Kerry, ancora segretario di Stato americano, in cui ha spiegato lo stato deiContinua a leggere

Bibbia e politica

Immagine emblematica. Alla legalità internazionale il rappresentante permanente di Israele risponde mostrando la Bibbia. Contiene tremila anni di storia ebraica, ha detto, “e nessuno, nessuno la cambierà”. Confrontate questa immagine con la risoluzione 2334 e con il discorso tenuto ieri da John Kerry, ancora segretario di Stato americano, in cui ha spiegato lo stato deiContinua a leggere

Bibbia e politica

Immagine emblematica. Alla legalità internazionale il rappresentante permanente di Israele risponde mostrando la Bibbia. Contiene tremila anni di storia ebraica, ha detto, “e nessuno, nessuno la cambierà”. Confrontate questa immagine con la risoluzione 2334 e con il discorso tenuto ieri da John Kerry, ancora segretario di Stato americano, in cui ha spiegato lo stato deiContinua a leggere

Egitto: nuovi accordi con BP, Total e Eni

Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola

L’articolo Egitto: nuovi accordi con BP, Total e Eni sembra essere il primo su Arabpress.

Maggio 2016

Una selezione, per mese, degli articoli pubblicati nel 2016 da Q Code Mag

via Migrano http://ift.tt/2hyzAqA

In Turchia è riuscito “l’altro” colpo di Stato

Il tentativo di rovesciare Erdoğan con un colpo di Stato è fallito, ma vincente è stato invece “il golpe” dello stesso presidente contro i propri nemici che ha ridisegnato la posizione della Turchia nello scacchiere internazionale

L’articolo In Turchia è riuscito “l’altro” colpo di Stato sembra essere il primo su Arabpress.

Linverno è arrivato

L’Ue ha bloccato la Balkan Route, scaricando sulla Grecia i rifugiati in fuga dalla guerra.

Guida facilitata alla letteratura araba per analisti e geopolitici

Qualche giorno fa riflettevo sullo strapotere della geopolitica nell’affrontare lo studio dell’area di interesse di questo blog. Si parla tanto di Medio Oriente, Nord Africa, di dinamiche sociali, politiche e religiose, del ruolo dell’Islam politico, delle minoranze religiose, di terrorismo, jihad, regimi autocrati. Ne parlano tutti, ne parliamo tutti, con più o meno cognizione di … Continua a leggere Guida facilitata alla letteratura araba per analisti e geopolitici →![]()

Guida facilitata alla letteratura araba per analisti e geopolitici

Qualche giorno fa riflettevo sullo strapotere della geopolitica nell’affrontare lo studio dell’area di interesse di questo blog. Si parla tanto di Medio Oriente, Nord Africa, di dinamiche sociali, politiche e religiose, del ruolo dell’Islam politico, delle minoranze religiose, di terrorismo, jihad, regimi autocrati. Ne parlano tutti, ne parliamo tutti, con più o meno cognizione di … Continua a leggere Guida facilitata alla letteratura araba per analisti e geopolitici →![]()

Guida facilitata alla letteratura araba per analisti e geopolitici

Qualche giorno fa riflettevo sullo strapotere della geopolitica nell’affrontare lo studio dell’area di interesse di questo blog. Si parla tanto di Medio Oriente, Nord Africa, di dinamiche sociali, politiche e religiose, del ruolo dell’Islam politico, delle minoranze religiose, di terrorismo, jihad, regimi autocrati. Ne parlano tutti, ne parliamo tutti, con più o meno cognizione di … Continua a leggere Guida facilitata alla letteratura araba per analisti e geopolitici →![]()

L’Onu e la lezione che Israele rifiuta di apprendere

mcc43 Nel rispetto dell’Articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza 1. afferma che l’adempimento dei principi della Carta richiede l’instaurazione di una pace giusta e duratura in Medio Oriente, che dovrebbe comprendere l’applicazione di entrambi i seguenti principi: (I) ritiro delle forze armate di Israele dai territori occupati nel recente conflitto. […]![]()

L’Onu e la lezione che Israele rifiuta di apprendere

mcc43 Nel rispetto dell’Articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza 1. afferma che l’adempimento dei principi della Carta richiede l’instaurazione di una pace giusta e duratura in Medio Oriente, che dovrebbe comprendere l’applicazione di entrambi i seguenti principi: (I) ritiro delle forze armate di Israele dai territori occupati nel recente conflitto. […]![]()

L’Onu e la lezione che Israele rifiuta di apprendere

mcc43 Nel rispetto dell’Articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza 1. afferma che l’adempimento dei principi della Carta richiede l’instaurazione di una pace giusta e duratura in Medio Oriente, che dovrebbe comprendere l’applicazione di entrambi i seguenti principi: (I) ritiro delle forze armate di Israele dai territori occupati nel recente conflitto. […]![]()

Piana di Gioia Tauro: 2.000 persone nelle baraccopoli di San Ferdinando. Si torna indietro di anni

Nella zona industriale di San Ferdinando sono più di 2mila i migranti accampati tra tende, baracche e stabili abbandonati in condizioni di…

Entre Ionio et Tirreno peu d’espace pour les migrants en Calabria

5 € pour 10 km : soutenez le camper de Overthefortress

Un voyage de deux mois de la Sicile à Rome dedans et au-delà de la route de la M…

I 10 articoli più CLICCATI nel 2016!

L’articolo I 10 articoli più CLICCATI nel 2016! sembra essere il primo su Arabpress.

Le quattro biblioteche più antiche del Medio Oriente e Nord Africa

Di Asmaa Abu Latifa. Barakabits (18/12/2016). Traduzione e sintesi di Giusy Regina. L’odore dei libri e la consistenza morbida delle pagine sono due cose che ogni amante dei libri adora. Le biblioteche variano per dimensioni e scopi e in base ai paesi e alla cultura: non sono solo un viaggio attraverso la storia, ma anche un promemoria […]

L’articolo Le quattro biblioteche più antiche del Medio Oriente e Nord Africa sembra essere il primo su Arabpress.

Salutando il 2016

Si sta per chiudere un anno turbolento per il Medio Oriente

L’articolo Salutando il 2016 sembra essere il primo su Arabpress.

Si ringrazia l’Avv. Federico Lera per la segnalazione.

Il Tribunale di Genova attraverso un’analisi geopolitica approfondita nega la protezione sussidiaria e l’asilo politico per il richiedente…

Si ringrazia l’Avv.Federico Lera per la segnalazione.

Il tribunale di Genova attraverso un’analisi geopolitica approfondita nega la protezione sussidiaria e l’asilo politico per il richiedente…

Rivoluzioni violate, presentazione a Napoli

Leggere un quotidiano o guardare il tg spesso significa imbattersi in notizie di cronaca estera raccontate in modo non sempre imparziale e oggettivo. Questo dimostra scarso interesse e volontà di informare e, più semplicemente, chiarisce quanto si punti piuttosto a catturare… Continue Reading →![]()

Il controllo dei confini e la vita precaria dei migranti in Italia

Post di Simon McMahon, ricercatore presso il Centre for Trust, Peace and Social Relations della Coventry University.

Gli Stati non arabi “capiscono meglio” la causa palestinese

I Paesi più lontani geograficamente sono più vicini a livello umano alla causa palestinese rispetto ai regimi sunniti arabi

L’articolo Gli Stati non arabi “capiscono meglio” la causa palestinese sembra essere il primo su Arabpress.

Marzo 2016

Una selezione, per mese, degli articoli pubblicati nel 2016 da Q Code Mag

via Migrano http://ift.tt/2icknew

Un messaggio da Ahmed Naji

Come vi avevo detto nel post precedente, lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji è finalmente uscito di prigione dopo 300 giorni. Nonostante qualche inutile e penosa lungaggine burocratica, Ahmed è di nuovo libero, sebbene in attesa della prossima udienza prevista per l’1 gennaio. Nel frattempo ha trovato il tempo di scrivere un messaggio per … Continua a leggere Un messaggio da Ahmed Naji →![]()

Un messaggio da Ahmed Naji

Come vi avevo detto nel post precedente, lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji è finalmente uscito di prigione dopo 300 giorni. Nonostante qualche inutile e penosa lungaggine burocratica, Ahmed è di nuovo libero, sebbene in attesa della prossima udienza prevista per l’1 gennaio. Nel frattempo ha trovato il tempo di scrivere un messaggio per … Continua a leggere Un messaggio da Ahmed Naji →![]()

Un messaggio da Ahmed Naji

Come vi avevo detto nel post precedente, lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji è finalmente uscito di prigione dopo 300 giorni. Nonostante qualche inutile e penosa lungaggine burocratica, Ahmed è di nuovo libero, sebbene in attesa della prossima udienza prevista per l’1 gennaio. Nel frattempo ha trovato il tempo di scrivere un messaggio per … Continua a leggere Un messaggio da Ahmed Naji →![]()

Lasciamo il caso Dreyfus alla Storia

Se fossi nel ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman, non avrei paura di un altro caso Dreyfus, come da lui paventato oggi. Lieberman ha definito il possibile vertice sulla pace tra israeliani e palestinesi in agenda per metà gennaio come un “moderno caso Dreyfus”, in cui – ha aggiunto – sul banco degli imputati nonContinua a leggere

Lasciamo il caso Dreyfus alla Storia

Se fossi nel ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman, non avrei paura di un altro caso Dreyfus, come da lui paventato oggi. Lieberman ha definito il possibile vertice sulla pace tra israeliani e palestinesi in agenda per metà gennaio come un “moderno caso Dreyfus”, in cui – ha aggiunto – sul banco degli imputati nonContinua a leggere

Lasciamo il caso Dreyfus alla Storia

Se fossi nel ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman, non avrei paura di un altro caso Dreyfus, come da lui paventato oggi. Lieberman ha definito il possibile vertice sulla pace tra israeliani e palestinesi in agenda per metà gennaio come un “moderno caso Dreyfus”, in cui – ha aggiunto – sul banco degli imputati nonContinua a leggere

L’identità dell’individuo nel nome: اِسْم ism, كنية kunya, نِسْبَة nisba, لَقَب laqab

Etimologie del termine coranico اِسْم ism, “nome”. Gli elementi del nome: اِسْم ism, كنية kunya, نِسْبَة nisba, لَقَب laqab. Nomi arabi maschili e femminili.![]()

Il Cara di Mineo va chiuso subito

Durante il viaggio della campagna #overthefortress al sud Italia avevamo fatto visita al Cara di Mineo.

Visti da dentro. 12 storie che raccontano 12 vite limite. Da dentro appunto.

Riceviamo e pubblichiamo questo articolo scritto per noi da Michela Belli, Responsabile delle attività culturali dell’Associazione Homo…

Febbraio 2016

Una selezione, per mese, degli articoli pubblicati nel 2016 da Q Code Mag

via Migrano http://ift.tt/2hYCTGz

Labour exploitation and caporalato’ in Sicilian countryside

5 € per 10 km: sostieni il camper di Overthefortress

Un viaggio di due mesi dalla Sicilia a Roma dentro e oltre la rotta del Mediterraneo…

L’Europa abbandona la politica del ricongiungimento familiare per i rifugiati dalla Grecia

Un nuovo aspetto della solidarietà europea mostra un crollo brutale.

Welcome to the jungle

Dal 26 dicembre al 3 gennaio il Collettivo Mamadou di Bolzano torna alla tendopoli di Rosarno, Piana di Gioia Tauro, per far partire un…

Il Natale della 2334

Chissà come l’hanno ricevuta a Betlemme, la 2334. Chissà come l’hanno ricevuta al di là del Muro, la 2334, con il grande albero di Natale piazzato ancora una volta nel grande parcheggio che la Piazza della Mangiatoia è durante tutto l’anno. Chissà cos’hanno pensato a Betlemme, chiusa dal Muro e circondata dalle colonie, di unaContinua a leggere

Il Natale della 2334

Chissà come l’hanno ricevuta a Betlemme, la 2334. Chissà come l’hanno ricevuta al di là del Muro, la 2334, con il grande albero di Natale piazzato ancora una volta nel grande parcheggio che la Piazza della Mangiatoia è durante tutto l’anno. Chissà cos’hanno pensato a Betlemme, chiusa dal Muro e circondata dalle colonie, di unaContinua a leggere

Il Natale della 2334

Chissà come l’hanno ricevuta a Betlemme, la 2334. Chissà come l’hanno ricevuta al di là del Muro, la 2334, con il grande albero di Natale piazzato ancora una volta nel grande parcheggio che la Piazza della Mangiatoia è durante tutto l’anno. Chissà cos’hanno pensato a Betlemme, chiusa dal Muro e circondata dalle colonie, di unaContinua a leggere

How much does this emergency cost?

Watch the video of the press conference

5 € for 10 km: support Overthefortress’ campervan

A two-month trip from Sicily to Rome inside and…

Nel 2016 il Messico ha deportato 9.222 minori migranti in Honduras

Tra febbraio e novembre di questo anno, circa 9.222 bambini e adolescenti provenienti dall’Honduras che emigravano verso gli Stati Uniti…

Palermo — Espulsioni di gruppo nel centro di accoglienza straordinaria di Isnello

Tredici ragazzi gambiani sono stati espulsi dal CAS per presunta condotta irregolare e per il loro presunto ruolo nelle proteste contro le…

Formazione ASGI su Protezione internazionale: corso intensivo per operatori

Aperte le iscrizioni all’iniziativa formativa ASGI che si terrà a Roma dal 18 al 21 gennaio 2017.

Natale ad Aleppo: la trappola del confessionalismo

La guerra in Siria si sta combattendo non solo tra fazioni opposte ma anche tra narrazioni discordanti. Da cristiano che si pone domande, mi viene spontaneo chiedermi:come stanno guardando agli ultimi sanguinosi avvenimenti della città di Aleppo i cristiani, in… Continue Reading →![]()

Il fronte caldo del Bangladesh (e del Myanmar)

Il corpo decapitato di un contadino senza vita è stato trovato in un fosso nello Stato di Rakhine, in Birmania. Ma questa volta non c’entrerebbe la polizia, accusata di aver messo a ferro e fuoco quest’aera abitata da musulmani rohingya, la piccola minoranza senza diritti del Myanmar in fuga vero il Bangladesh.

Non si sa chi l’abbia ucciso ma si sa che l’uomo – un rohingya di nome Shu Nar Myar – aveva parlato il giovedi con alcuni giornalisti birmani invitati dal governo a visitare i luoghi ora sotto i riflettori (si fa per dire) della cronaca. L’uomo aveva negato – riporta Al Jazeera – che nella zona si fossero verificati arresti indiscriminati, incendi e stupri, cosa di cui sono accusati i militari birmani (finora un’ottantina di morti). Dunque potrebbe essere stato ucciso da chi lo ha bollato probabilmente come “informatore collaborazionista”. Le ipotesi corrono al gruppo radicale islamista Harakah al-Yaqin (che il governo chiama genericamente Aqa Mul Mujahidin o comunità di combattenti), che secondo International Crisis Group, sarebbe all’origine della strage di appartenenti alle forze di sicurezza di inizio ottobre che dato la stura alla repressione dei rohingya nella zona Nord del Rakhine dove il gruppo è attivo (il governo birmano aveva invece fatto riferimento al gruppo qadista Aqa Mul Mujahidin). Intanto il numero “ufficiale” di coloro che sono già fuggiti qui in Bangladesh, nella zona di Cox Bazar, è salito a circa 34mila.

Anche a Dacca il fronte è caldo. Dalle due di stamattina era in corso un’operazione di polizia che aveva già portato all’arresto di appartenenti al gruppo Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (Jmb), gruppo che pare affiliato allo Stato islamico e che è stato accusato di essere dietro alla strage di luglio quando furono uccisi una ventina di ostaggi (tra cui 9 italiani) in un bar di Gulsham, la zona “bene” della città. Nel primo pomeriggio poi, una donna si è fatta esplodere ma senza far vittime oltre a se stessa mentre altre con bambini si sono arrese. Un ragazzo di 14 anni è stato falciato: la polizia sostiene che fosse armato e pericoloso… Il raid si è concluso.

Il sogno di Nour

Quattro anni fa Nour studiava legge a Damasco. Era il suo ultimo anno: altri quattro esami e poi la laurea.

Speciale Natale: petto di agnello ripieno

Ormai il Natale è alle porte e non potevamo mancare con una ricetta per la cena della Vigilia, anche stavolta di origine libanese: il petto di agnello ripieno di riso, frutta secca e spezie! Ingredienti: 300g di carne di agnello tritata un petto di agnello (tagliato a tasca) 400g di riso 100g di pinoli 100g […]

L’articolo Speciale Natale: petto di agnello ripieno sembra essere il primo su Arabpress.

Chi spegne il fuoco in Medio Oriente?

Quando l’incendio divampa c’è sempre qualcuno che ha il compito di domarlo: chi è pronto a farlo nel mondo arabo? E, soprattutto, chi ha appiccato il fuoco?

L’articolo Chi spegne il fuoco in Medio Oriente? sembra essere il primo su Arabpress.

Poly Bridge

Chronicle Keepers The Dreaming Garden

Spy Bugs

Loot Hero DX

Redemption Eternal Quest

Street Arena

Wave of Darkness

Victor Vran

Gryphon Knight Epic

Grey Goo

Legend of Kay Anniversary

Dream

Industry giant II

Mos Speedrun 2

Airscape The Fall of the Gravity

Klaus Ps4

Professional Farmer 2017

Internet e mondo arabo

LEGO Dimensions disponibile in Italia!

CON BATTLEFIELD™ 1 GIOCATORI PROTAGONISTI IN TV SU DMAX

Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera

Our #1 Best-Selling Drone–Meet the Dark Night of the Sky!

Quale Cristo sta nascendo tra noi oggi?

“Sì, siamo cristiani, ma non vogliamo un Cristo che non ci assomigli.”

A Napoli incontro con Antonio Musella (reporter di Fanpage.it),

Metà dicembre, si avvicina il freddo del Natale e anche la fine di questo viaggio.

Tra le sue ultime tappe il camper di #overthefortress…

A Napoli incontro con Antonio Musella (reporter di Fanpage.it),

Metà dicembre, si avvicina il freddo del Natale e anche la fine di questo viaggio.

Tra le sue ultime tappe il camper di #overthefortress…

Emersione del rapporto di lavoro irregolare e permesso di soggiorno per attesa occupazione

Si ringrazia l’Avv. Francesco Zofrea per la segnalazione e la sua assistente dott.ssa

Emersione del rapporto di lavoro irregolare e permesso di soggiorno per attesa occupazione

Si ringrazia l’Avv. Francesco Zofrea per la segnalazione e la sua assistente dott.ssa

La Missione Impossibile dell’Ethan Hunt Tunisino, la Verità di Transito e la Bizona Minniti

di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas

Anatole. Giusto il tempo di far emergere i dettagli circa l’identità dell’attentatore e saltano naturalmente fuori i famosi amici del jihadista, secondo il copione che avevamo tracciato nella puntata precedente. Subito si dimostra che il Califfone è ramificato dappertutto (mi perdonerai l’omaggio al coattissimo cinquantino da motocross della nostra giovinezza) e tutti gli amici degli attentatori sono il brodo di coltura nel quale il radicalismo sguazza, eccetera (ma poi non vale se la stessa cosa accade in North Carolina, chissà perché, chissà percome).…

La Missione Impossibile dell’Ethan Hunt Tunisino, la Verità di Transito e la Bizona Minniti è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.

Senegal. Nel Casamance perdura una situazione di diffusa pericolosità.

Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione.

Senegal. Nel Casamance perdura una situazione di diffusa pericolosità.

Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione.

Si ringrazia l’Avv. Chiara Maiorano per la segnalazione.

Attraverso una descrizione dettagliata degli avvenimenti politici che funestano la Nigeria, il giudice del tribunale di L’Aquila riconosce…

Si ringrazia l’Avv. Chiara Maiorano per la segnalazione.

Attraverso una descrizione dettagliata degli avvenimenti politici che funestano la Nigeria, il giudice del tribunale di L’Aquila riconosce…

Lo scrittore Ahmed Nagi libero in attesa di processo

Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola

L’articolo Lo scrittore Ahmed Nagi libero in attesa di processo sembra essere il primo su Arabpress.

Lo scrittore Ahmed Nagi libero in attesa di processo

Dal blog Egitto in movimento di Ludovica Brignola

L’articolo Lo scrittore Ahmed Nagi libero in attesa di processo sembra essere il primo su Arabpress.

La posizione dei giganti del web sull’archivio dei musulmani americani

Twitter, Facebook, Apple, Google e Uber hanno dichiarato che non sosterranno in alcun modo la creazione di un registro di musulmani americani se richiesta dall’amministrazione Trump.

L’articolo La posizione dei giganti del web sull’archivio dei musulmani americani sembra essere il primo su Arabpress.

La posizione dei giganti del web sull’archivio dei musulmani americani

Twitter, Facebook, Apple, Google e Uber hanno dichiarato che non sosterranno in alcun modo la creazione di un registro di musulmani americani se richiesta dall’amministrazione Trump.

L’articolo La posizione dei giganti del web sull’archivio dei musulmani americani sembra essere il primo su Arabpress.

Ode ai sognatori caduti: i giovani rivoluzionari siriani

Budour Hassan, rivoluzionaria palestinese, ricorda la Gioventù Rivoluzionaria Siriana che intonava slogan per pane, libertà e giustizia sociale.

Gerusalemme com’era

Dalla collezione fotografica di Eric Matson, Library of Congress.

Gerusalemme com’era

Dalla collezione fotografica di Eric Matson, Library of Congress.

Gerusalemme com’era

Dalla collezione fotografica di Eric Matson, Library of Congress.

Palestina….sfide e libertà

A Roma Palestina….sfide e libertà

Palestina….sfide e libertà

A Roma Palestina….sfide e libertà

Chi e cosa c’è dietro l’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara?

Fonti di sicurezza analizzano gli eventi e la figura di Altıntaş, il killer dell’ambasciatore russo ad Ankara ucciso il 19 dicembre

L’articolo Chi e cosa c’è dietro l’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara? sembra essere il primo su Arabpress.

Chi e cosa c’è dietro l’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara?

Fonti di sicurezza analizzano gli eventi e la figura di Altıntaş, il killer dell’ambasciatore russo ad Ankara ucciso il 19 dicembre.

L’articolo Chi e cosa c’è dietro l’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara? sembra essere il primo su Arabpress.

L’attentato di Karak e le ripercussioni di Aleppo

Il riflesso della crisi siriana sull’attacco in Giordania

L’articolo L’attentato di Karak e le ripercussioni di Aleppo sembra essere il primo su Arabpress.

L’attentato di Karak e le ripercussioni di Aleppo

Il riflesso della crisi siriana sull’attacco in Giordania

L’articolo L’attentato di Karak e le ripercussioni di Aleppo sembra essere il primo su Arabpress.

Si ringrazia l’Avv. Federico Lera per la segnalazione

In diversi passaggi il giudice del Tribunale di Genova ricorda come nel paese africano, vi siano gravissime violazioni dei diritti umani e…

Si ringrazia l’Avv. Federico Lera per la segnalazione

In diversi passaggi il giudice del Tribunale di Genova ricorda come nel paese africano, vi siano gravissime violazioni dei diritti umani e…

Si ringrzia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione ed il commento.

Ordinanza del Tribunale di Roma in cui viene riconosciuta la protezione Internazionale ad una cittadina camerunense omosessuale, atteso che…

Si ringrzia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione ed il commento.

Ordinanza del Tribunale di Roma in cui viene riconosciuta la protezione Internazionale ad una cittadina camerunense omosessuale, atteso che…

Dacca. Annusare una città

La Lombardia, con oltre 10 milioni di abitanti, ha una densità media di 2.136 abitanti per chilometro quadrato. Giava, uno dei posti più popolosi della terra e dove ho passato molto tempo, ne ha “solo” 1.120 che in Asia ne fa però uno dei luoghi più popolati. Ma se si passa alle aree urbane e si esclude Manila con 41mila per kmq (l’area metropolitana è piccolissima ma si tratta in sostanza di un centro ristretto rispetto alla Grande Manila), il luogo con la maggior densità al mondo è Dacca (Dhaka): questa città che si estende su 300 kmq con una popolazione che ha superato gli otto milioni e mezzo di abitanti, ha una densità per kmq di 28.410! E’ dunque, anche se con meno abitanti, più densamente abitata di Delhi (11 milioni) dove siamo sui 25mila. Me lo aspettavo e mi aspettavo un po’ di caos ma devo dire che Dacca supera le aspettative. La città non ha praticamente semafori anche se il flusso – di macchine, bus, risciò a pedali, bipedi e quadrupedi (tantissimi cani) – ha persino un suo ordine anche se del tutto incomprensibile. Direi che la velocità media è sui 10 km orari che, fatti in risciò, vi costano un paio di euro e in molti casi questo mezzo antico come il mondo è più rapido del taxi o dei rikshawcar, la nostra Vespa a tre ruote diffusa in tutta l’Asia. Si formano code per minuti o mezzore. Poi, improvvisamente, la colonna riparte e via. Lo smog è elevato e le piante sono abbastanza asfittiche, ricoperte come sono da uno strato di polveri che deve generare molte sofferenze polmonari. Ma mi stupisce – per quel che ho visto – la quasi assenza di mendicanti e il numero abbastanza esiguo di chi vive per strada.

Ci sono molti lavori in corso soprattutto stradali e una sorta di bolla edilizia per una classe media che evidentemente esiste anche se non sembra molto diffusa. Questa città ha due sindaci (un’introduzione recente e contrastata dal maggior partito di opposizione) e le elezioni sono sempre un problema da questa parti anche se oggi è giorno di buone notizie: nella vicina Narayanganj si elegge il sindaco che sarà probabilmente Selina Hayat Ivy, candidata dell’Awami League, partito al potere. Dicono i giornali che queste elezioni municipali possono essere prese a modello: nessun incidente, una campagna senza violenze, operazioni di voto trasparenti. Staremo a vedere. Per ora mettiamo nel cassetto le prime suggestioni e cerchiamo di capire di che Paese si tratta e qual è il suo fascino forse un po’ nascosto da una città abnorme che, a tutta prima, non sembra avere né un centro né una particolare identità. Ma la gente è gentile e, anche se l’inglese è meno diffuso che nelle campagna indiane, ci si arrangia senza problemi. Ci vuole solo un po’ di pazienza.

Dacca. Annusare una città

La Lombardia, con oltre 10 milioni di abitanti, ha una densità media di 2.136 abitanti per chilometro quadrato. Giava, uno dei posti più popolosi della terra e dove ho passato molto tempo, ne ha “solo” 1.120 che in Asia ne fa però uno dei luoghi più popolati. Ma se si passa alle aree urbane e si esclude Manila con 41mila per kmq (l’area metropolitana è piccolissima ma si tratta in sostanza di un centro ristretto rispetto alla Grande Manila), il luogo con la maggior densità al mondo è Dacca (Dhaka): questa città che si estende su 300 kmq con una popolazione che ha superato gli otto milioni e mezzo di abitanti, ha una densità per kmq di 28.410! E’ dunque, anche se con meno abitanti, più densamente abitata di Delhi (11 milioni) dove siamo sui 25mila. Me lo aspettavo e mi aspettavo un po’ di caos ma devo dire che Dacca supera le aspettative. La città non ha praticamente semafori anche se il flusso – di macchine, bus, risciò a pedali, bipedi e quadrupedi (tantissimi cani) – ha persino un suo ordine anche se del tutto incomprensibile. Direi che la velocità media è sui 10 km orari che, fatti in risciò, vi costano un paio di euro e in molti casi questo mezzo antico come il mondo è più rapido del taxi o dei rikshawcar, la nostra Vespa a tre ruote diffusa in tutta l’Asia. Si formano code per minuti o mezzore. Poi, improvvisamente, la colonna riparte e via. Lo smog è elevato e le piante sono abbastanza asfittiche, ricoperte come sono da uno strato di polveri che deve generare molte sofferenze polmonari. Ma mi stupisce – per quel che ho visto – la quasi assenza di mendicanti e il numero abbastanza esiguo di chi vive per strada.

Ci sono molti lavori in corso soprattutto stradali e una sorta di bolla edilizia per una classe media che evidentemente esiste anche se non sembra molto diffusa. Questa città ha due sindaci (un’introduzione recente e contrastata dal maggior partito di opposizione) e le elezioni sono sempre un problema da questa parti anche se oggi è giorno di buone notizie: nella vicina Narayanganj si elegge il sindaco che sarà probabilmente Selina Hayat Ivy, candidata dell’Awami League, partito al potere. Dicono i giornali che queste elezioni municipali possono essere prese a modello: nessun incidente, una campagna senza violenze, operazioni di voto trasparenti. Staremo a vedere. Per ora mettiamo nel cassetto le prime suggestioni e cerchiamo di capire di che Paese si tratta e qual è il suo fascino forse un po’ nascosto da una città abnorme che, a tutta prima, non sembra avere né un centro né una particolare identità. Ma la gente è gentile e, anche se l’inglese è meno diffuso che nelle campagna indiane, ci si arrangia senza problemi. Ci vuole solo un po’ di pazienza.

Tunisia sei anni dopo: tra passi indietro e speranze

Il “matrimonio” tra Ennahda e Nidaa Tounes, non abbastanza maturo, ha messo a nudo i suoi punti deboli al cambiare degli eventi

L’articolo Tunisia sei anni dopo: tra passi indietro e speranze sembra essere il primo su Arabpress.

Tunisia sei anni dopo: tra passi indietro e speranze

Il “matrimonio” tra Ennahda e Nidaa Tounes, non abbastanza maturo, ha messo a nudo i suoi punti deboli al cambiare degli eventi

L’articolo Tunisia sei anni dopo: tra passi indietro e speranze sembra essere il primo su Arabpress.

Il qualcunismo omicida dei lupi solitari e la sindrome di Lee Oswald

di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas

Una conversazione sul Pizzagate ed il pistolero del Comet, il Fantasma del Camion di Berlino e la performance del poliziotto turco

Anatole. È molto difficile uscire dalla spirale del complottismo, nella quale ci siamo avvitati inevitabilmente da più di un mese, ma sapevamo che sarebbe stato così e proprio per questo abbiamo evitato di tuffarci in questo argomento sublime quanto inquietante finché ci è stato possibile.…

Il qualcunismo omicida dei lupi solitari e la sindrome di Lee Oswald è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.

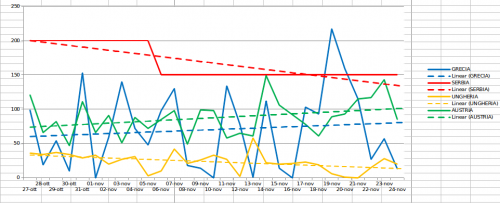

Osservatorio Balkan Route — Novembre 2016

Rispetto all’ultimo rapporto, che analizzava i dispositivi d’accoglienza in tutti gli stati interessati dalla rotta, in novembre l…

Osservatorio Balkan Route — Novembre 2016

Rispetto all’ultimo rapporto, che analizzava i dispositivi d’accoglienza in tutti gli stati interessati dalla rotta, in novembre l…

C’era una volta un principe…

C’era una volta un principe…

Libia: una crisi già dimenticata?

La prima visita di Haftar dall’inizio della crisi libica è stata ad Algeri. Crisi che da qualche tempo è scomparsa dalle cronache. La situazione è ancora bloccata con il governo al Sarraj che, nonostante il riconoscimento internazionale e la riconquista di Sirte dalle mani dell’Isis, non riesce a imporre la sua volontà davanti al potere […]

L’articolo Libia: una crisi già dimenticata? sembra essere il primo su MaroccOggi.

Libia: una crisi già dimenticata?

La prima visita di Haftar dall’inizio della crisi libica è stata ad Algeri. Crisi che da qualche tempo è scomparsa dalle cronache. La situazione è ancora bloccata con il governo al Sarraj che, nonostante il riconoscimento internazionale e la riconquista di Sirte dalle mani dell’Isis, non riesce a imporre la sua volontà davanti al potere […]

L’articolo Libia: una crisi già dimenticata? sembra essere il primo su MaroccOggi.

Tunisia: fra speranze e incertezze, ci si mette anche il Mossad

Il 17 dicembre sono riprese le audizioni dell’Istanza di Verità e Dignità per ascoltare le vittime del regime di Benali. Questa seconda tornata avviene in un momento difficile. La situazione economica é disastrosa. La sicurezza è ancora fragile. L’ultimo episodio a scuotere la Tunisia è l’uccisione dello scienziato tunisino Mohamed Zouari, omicidio che porta alla […]

L’articolo Tunisia: fra speranze e incertezze, ci si mette anche il Mossad sembra essere il primo su MaroccOggi.

Tunisia: fra speranze e incertezze, ci si mette anche il Mossad

Il 17 dicembre sono riprese le audizioni dell’Istanza di Verità e Dignità per ascoltare le vittime del regime di Benali. Questa seconda tornata avviene in un momento difficile. La situazione economica é disastrosa. La sicurezza è ancora fragile. L’ultimo episodio a scuotere la Tunisia è l’uccisione dello scienziato tunisino Mohamed Zouari, omicidio che porta alla […]

L’articolo Tunisia: fra speranze e incertezze, ci si mette anche il Mossad sembra essere il primo su MaroccOggi.

Algeria: uno scandalo politico sanitario e la crisi di governo

Non è solo la crisi economica a mettere in difficoltà il governo algerino. Ci si mette anche un sedicente scienziato, Taoufik Zaibat, 51 anni. La storia ha dell’incredibile. Zaibat tecnico di laboratorio residente da tempo in Svizzera, si presentava come un ricercatore in medicina, titolare a Costantino di un laboratorio farmaceutico dove produce medicinali . […]

L’articolo Algeria: uno scandalo politico sanitario e la crisi di governo sembra essere il primo su MaroccOggi.

Algeria: uno scandalo politico sanitario e la crisi di governo

Non è solo la crisi economica a mettere in difficoltà il governo algerino. Ci si mette anche un sedicente scienziato, Taoufik Zaibat, 51 anni. La storia ha dell’incredibile. Zaibat tecnico di laboratorio residente da tempo in Svizzera, si presentava come un ricercatore in medicina, titolare a Costantino di un laboratorio farmaceutico dove produce medicinali . […]

L’articolo Algeria: uno scandalo politico sanitario e la crisi di governo sembra essere il primo su MaroccOggi.

Saad Lamjarred, pop star marocchina. Dalle stelle a Fleury Merogis

L’opinione pubblica araba continua a seguire l’assurda parabola della pop star marocchino Saad Lamjarred. Dalle stelle alle stalle. Anzi dalle stelle, alle celle buie delle galere parigine. Saad Lamjarred, 31 anni, star della musica araba giovanile, figlio d’arte, madre attrice di teatro e padre cantante di successo, era diventato negli ultimi anni un’icona della musica […]

L’articolo Saad Lamjarred, pop star marocchina. Dalle stelle a Fleury Merogis sembra essere il primo su MaroccOggi.

Saad Lamjarred, pop star marocchina. Dalle stelle a Fleury Merogis

L’opinione pubblica araba continua a seguire l’assurda parabola della pop star marocchino Saad Lamjarred. Dalle stelle alle stalle. Anzi dalle stelle, alle celle buie delle galere parigine. Saad Lamjarred, 31 anni, star della musica araba giovanile, figlio d’arte, madre attrice di teatro e padre cantante di successo, era diventato negli ultimi anni un’icona della musica […]

L’articolo Saad Lamjarred, pop star marocchina. Dalle stelle a Fleury Merogis sembra essere il primo su MaroccOggi.

Marocco, Algeria, Tunisia e Libia. Il Nord Africa alle prese con le difficoltà di governo

Marocco: la formazione del governo è ancora in alto mare. Ancora bloccata la costituzione del nuovo governo marocchino dopo le elezioni del 7 ottobre. Il primo ministro incaricato, Abdelilah Benkirane, che è uscito vincitore con il suo partito islamista moderato del PJD, dopo due mesi di trattative non riesce ancora a trovare una maggioranza. Il […]

L’articolo Marocco, Algeria, Tunisia e Libia. Il Nord Africa alle prese con le difficoltà di governo sembra essere il primo su MaroccOggi.

Adam, 27enne originario del Darfur, riferisce ad Amnesty International quello che gli è successo…

“Ci chiedevano solo di dare le impronte. Io ho rifiutato. C’erano sei poliziotti in uniforme. Mi hanno picchiato col manganello sulle…

Adam, 27enne originario del Darfur, riferisce ad Amnesty International quello che gli è successo…

“Ci chiedevano solo di dare le impronte. Io ho rifiutato. C’erano sei poliziotti in uniforme. Mi hanno picchiato col manganello sulle…

Zavattarello crocevia dell’integrazione

Riceviamo e pubblichiamo questo contributo di Matteo Vairo, Direttore del Centro di Prima Accoglienza per Richiedenti Asilo di Zavattarello…

Zavattarello crocevia dell’integrazione

Riceviamo e pubblichiamo questo contributo di Matteo Vairo, Direttore del Centro di Prima Accoglienza per Richiedenti Asilo di Zavattarello…

Amo la rivoluzione, ma non amo i rivoluzionari

Sadri Khiari Dovrebbe essere proibito a ogni militante rivoluzionario pronunciare le parole, celebri in tutto il mondo arabo, del meraviglioso canto di Julia Boutros, Win el malayine (1) Un canto di speranza, un canto d’attesa, un canto disperato ma senza rinuncia, un canto che lega la liberazione della Palestina alla rivoluzione araba e alla mobilitazione popolare. Questo canto era profetico. […]

Amo la rivoluzione, ma non amo i rivoluzionari

Sadri Khiari Dovrebbe essere proibito a ogni militante rivoluzionario pronunciare le parole, celebri in tutto il mondo arabo, del meraviglioso canto di Julia Boutros, Win el malayine (1) Un canto di speranza, un canto d’attesa, un canto disperato ma senza rinuncia, un canto che lega la liberazione della Palestina alla rivoluzione araba e alla mobilitazione popolare. Questo canto era profetico. […]

“Lettera a una ragazza in Turchia” di Antonia Arslan

Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro

L’articolo “Lettera a una ragazza in Turchia” di Antonia Arslan sembra essere il primo su Arabpress.

“Lettera a una ragazza in Turchia” di Antonia Arslan

Dal blog Con altre parole di Beatrice Tauro

L’articolo “Lettera a una ragazza in Turchia” di Antonia Arslan sembra essere il primo su Arabpress.

Attentato di Karak: un duro colpo al turismo della Giordania

Quarto attentato nel regno arabo che si trova a fronteggiare un problema già noto

L’articolo Attentato di Karak: un duro colpo al turismo della Giordania sembra essere il primo su Arabpress.

Attentato di Karak: un duro colpo al turismo della Giordania

Quarto attentato nel regno arabo che si trova a fronteggiare un problema già noto

L’articolo Attentato di Karak: un duro colpo al turismo della Giordania sembra essere il primo su Arabpress.

#Polettivattene

I miei lettori mi scuseranno per questa deviazione nella politica italiana, ma stavolta non resisto. Ne ho visti troppi di ragazzi italiani in giro per il mondo. Bravi, preparati, dignitosi. Sono il nostro biglietto da visita, e allo stesso tempo ssimboleggiano il nostro senso di colpa generazionale per non aver creato per loro un futuro sostenibile.Continua a leggere

#Polettivattene

I miei lettori mi scuseranno per questa deviazione nella politica italiana, ma stavolta non resisto. Ne ho visti troppi di ragazzi italiani in giro per il mondo. Bravi, preparati, dignitosi. Sono il nostro biglietto da visita, e allo stesso tempo ssimboleggiano il nostro senso di colpa generazionale per non aver creato per loro un futuro sostenibile.Continua a leggere

#Polettivattene

I miei lettori mi scuseranno per questa deviazione nella politica italiana, ma stavolta non resisto. Ne ho visti troppi di ragazzi italiani in giro per il mondo. Bravi, preparati, dignitosi. Sono il nostro biglietto da visita, e allo stesso tempo ssimboleggiano il nostro senso di colpa generazionale per non aver creato per loro un futuro sostenibile.Continua a leggere

Il sole sorge sempre a Est

Proteggiamo le persone non i confini

Photo credit: Andrea Panico, Progetto Melting Pot

Photo credit: Andrea Panico, Progetto Melting Pot

La manifestazione di Roma arriva in…

Ghetti all’italiana: dove abitano gli invisibili

5 € per 10 km: sostieni il camper di Overthefortress

Un viaggio di due mesi dalla Sicilia a Roma dentro e oltre la rotta del Mediterraneo…

Turchia e Iran pericolosamente in rotta di collisione

I contrasti tra Turchia e Iran sembrano riemergere dal loro passato di imperi contrapposti, ma la loro cooperazione potrebbe avere un reale impatto sulla guerra in Iraq e in Siria

L’articolo Turchia e Iran pericolosamente in rotta di collisione sembra essere il primo su Arabpress.

Turchia e Iran pericolosamente in rotta di collisione

I contrasti tra Turchia e Iran sembrano riemergere dal loro passato di imperi contrapposti, ma la loro cooperazione potrebbe avere un reale impatto sulla guerra in Iraq e in Siria

L’articolo Turchia e Iran pericolosamente in rotta di collisione sembra essere il primo su Arabpress.

Egitto. Sparizioni forzate e torture in nome del contrasto al terrorismo.

Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.

Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole ma a dire la propria parola

Riscoprendo l’approccio pedagogico di Paulo Freire, i percorsi di alfabetizzazione dei migranti diventano l’occasione per attivare processi…

Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole ma a dire la propria parola

Riscoprendo l’approccio pedagogico di Paulo Freire, i percorsi di alfabetizzazione dei migranti diventano l’occasione per attivare processi…

Poly Bridge

Chronicle Keepers The Dreaming Garden

Spy Bugs

Loot Hero DX

Redemption Eternal Quest

Street Arena

Wave of Darkness

Victor Vran

Gryphon Knight Epic

Grey Goo

Legend of Kay Anniversary

Dream

Industry giant II

Mos Speedrun 2

Airscape The Fall of the Gravity

Klaus Ps4

Professional Farmer 2017

Internet e mondo arabo

LEGO Dimensions disponibile in Italia!

CON BATTLEFIELD™ 1 GIOCATORI PROTAGONISTI IN TV SU DMAX

Il PKK sta portando la Turchia verso la guerra civile?

Di Murat Yetkin. Hurriyet Daily News (19/12/2016). Traduzione e sintesi di Giusy Regina Esattamente una settimana dopo l’attacco suicida a Beşiktaş, avvenuto il 10 dicembre scorso e che ha ucciso 46 persone e ne ha ferite 166, il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) ha sferrato un altro attacco suicida il 17 dicembre, che ha ucciso 14 persone e […]

L’articolo Il PKK sta portando la Turchia verso la guerra civile? sembra essere il primo su Arabpress.

Il PKK sta portando la Turchia verso la guerra civile?

Di Murat Yetkin. Hurriyet Daily News (19/12/2016). Traduzione e sintesi di Giusy Regina Esattamente una settimana dopo l’attacco suicida a Beşiktaş, avvenuto il 10 dicembre scorso e che ha ucciso 46 persone e ne ha ferite 166, il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) ha sferrato un altro attacco suicida il 17 dicembre, che ha ucciso 14 persone e […]

L’articolo Il PKK sta portando la Turchia verso la guerra civile? sembra essere il primo su Arabpress.

“Talking hands”: un opificio autogestito da richiedenti asilo

“Talking hands” nasce come progetto che mira a creare un percorso di inclusione rivolto a richiedenti asilo e rifugiati coniugando l…

Afghanistan, cade anche l’ultimo mito

| Ricordi: un sussidiario italiano del Dopoguerra |

Vien da ridere se non ci fosse – come si dice – da piangere. Secondo il governo afgano ci sono circa sei milioni di bambini che frequentano 17.000 scuole in tutto il Paese. Per esser precisi, spiegano, un totale di nove milioni di bambini risultano iscritti ma un quarto di questi alunni solo registrati non frequentano la scuola. Eppure proprio l’istruzione di bambini e soprattutto bambine ci è stata venduta come la gran vittoria di una guerra giusta che aveva rimesso la luce al Paese dopo l’oscurantismo talebano. Sapevamo infatti di 11 milioni di bambini andavano a scuola. Sono solo la metà: un’altra, ennesima bugia.

Il ministro della Pubblica Istruzione Assadullah Hanif Balkhi ha detto a chiare lettere che un recente studio ha scoperto che solo sei milioni di bambini afgani sono di fatto a scuola – in contrasto con gli 11 milioni che la propaganda dell’esecutivo Karzai, mai smentita dai governi amici (salvo le prime perplessità sollevate dall’istituto di controllo americano Sigar già nel 2015), ci aveva fatto credere come grande vittoria di oltre dieci anni di guerra e ricostruzione. Balle. Eppure tutti, dalla Nato ai governi alleati, non han fatto in questi anni che dire “si, però ora si va a scuola”. Non è così. O almeno è vero ma solo in parte.

Balkhi sostiene che la cifra di 11 milioni è stata fabbricata dal governo precedente e non solo per propaganda. Anche, fan capire al ministero afgano, per intascar soldi di scuole e iscritti fantasma. Molte di quelle aperte, costruite o ricostruite, han chiuso i battenti per la guerra in diverse province. Integrity Watch Afghanistan (Iwa) – un’organizzazione della società civile afgana – ha chiesto che siano perseguiti per legge i funzionario del governo precedente che hanno rilasciato le statistiche fabbricate. Li mandassero a scuola di statistica e legalità. Con chi li ha protetti.

Afghanistan, cade anche l’ultimo mito

| Ricordi: un sussidiario italiano del Dopoguerra |

Vien da ridere se non ci fosse – come si dice – da piangere. Secondo il governo afgano ci sono circa sei milioni di bambini che frequentano 17.000 scuole in tutto il Paese. Per esser precisi, spiegano, un totale di nove milioni di bambini risultano iscritti ma un quarto di questi alunni solo registrati non frequentano la scuola. Eppure proprio l’istruzione di bambini e soprattutto bambine ci è stata venduta come la gran vittoria di una guerra giusta che aveva rimesso la luce al Paese dopo l’oscurantismo talebano. Sapevamo infatti di 11 milioni di bambini andavano a scuola. Sono solo la metà: un’altra, ennesima bugia.

Il ministro della Pubblica Istruzione Assadullah Hanif Balkhi ha detto a chiare lettere che un recente studio ha scoperto che solo sei milioni di bambini afgani sono di fatto a scuola – in contrasto con gli 11 milioni che la propaganda dell’esecutivo Karzai, mai smentita dai governi amici (salvo le prime perplessità sollevate dall’istituto di controllo americano Sigar già nel 2015), ci aveva fatto credere come grande vittoria di oltre dieci anni di guerra e ricostruzione. Balle. Eppure tutti, dalla Nato ai governi alleati, non han fatto in questi anni che dire “si, però ora si va a scuola”. Non è così. O almeno è vero ma solo in parte.

Balkhi sostiene che la cifra di 11 milioni è stata fabbricata dal governo precedente e non solo per propaganda. Anche, fan capire al ministero afgano, per intascar soldi di scuole e iscritti fantasma. Molte di quelle aperte, costruite o ricostruite, han chiuso i battenti per la guerra in diverse province. Integrity Watch Afghanistan (Iwa) – un’organizzazione della società civile afgana – ha chiesto che siano perseguiti per legge i funzionario del governo precedente che hanno rilasciato le statistiche fabbricate. Li mandassero a scuola di statistica e legalità. Con chi li ha protetti.

Alcuni errori che si commettono parlando di islam

L’arabista Dolors Bramon smonta i cliché più comuni sui musulmani e l’islam

L’articolo Alcuni errori che si commettono parlando di islam sembra essere il primo su Arabpress.

Alcuni errori che si commettono parlando di islam

L’arabista Dolors Bramon smonta i cliché più comuni sui musulmani e l’islam

L’articolo Alcuni errori che si commettono parlando di islam sembra essere il primo su Arabpress.

Afriche&Orienti,nuovo numero con dossier su femminismi in Medio Oriente

Afriche&Orienti,nuovo numero con dossier su femminismi in Medio Oriente

Afriche&Orienti,nuovo numero con dossier su femminismi in Medio Oriente

Il 22 dicembre il camper di #overthefortress arriva a Roma

Giovedì 22 dicembre 2016

A partire dalle ore 18.30

presso la Sala Convegni della Città dell’Altra Economia

Largo Dino Frisullo, Roma…

Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera

Our #1 Best-Selling Drone–Meet the Dark Night of the Sky!

Germania: prime espulsioni di massa in Afghanistan

De Maizière mette in pratica un piano disumano: prime espulsioni di massa in Afghanistan

Mercoledì (14 dicembre 2016 n.d.R.)

La storia di Atai

Atai ha scritto un messaggio sulla nostra pagina FB perché a partire dalla sua storia voleva raccontare quello che sta succedendo in…

Aleppo: l’ultimo capitolo?

Dopo l’evacuazione della città di Aleppo, la Russia raccoglie i frutti del suo operato. Quali conseguenze per la regione?

L’articolo Aleppo: l’ultimo capitolo? sembra essere il primo su Arabpress.

La dottrina Trump-Friedman su Gerusalemme

La questione data, formalmente, dal 1980, da quando – addì 30 luglio – la Knesset approva nella legge fondamentale la parte relativa a “Gerusalemme capitale di Israele”. Da quel momento in poi, per lo Stato israeliano “Gerusalemme, completa e unita, è la capitale di Israele”, ed è “La sede del Presidente dello Stato, della Knesset,Continua a leggere

La dottrina Trump-Friedman su Gerusalemme

La questione data, formalmente, dal 1980, da quando – addì 30 luglio – la Knesset approva nella legge fondamentale la parte relativa a “Gerusalemme capitale di Israele”. Da quel momento in poi, per lo Stato israeliano “Gerusalemme, completa e unita, è la capitale di Israele”, ed è “La sede del Presidente dello Stato, della Knesset,Continua a leggere

La dottrina Trump-Friedman su Gerusalemme

La questione data, formalmente, dal 1980, da quando – addì 30 luglio – la Knesset approva nella legge fondamentale la parte relativa a “Gerusalemme capitale di Israele”. Da quel momento in poi, per lo Stato israeliano “Gerusalemme, completa e unita, è la capitale di Israele”, ed è “La sede del Presidente dello Stato, della Knesset,Continua a leggere

…e intanto, nella fragile Giordania…

La notizia dell’attacco alla stazione di polizia di Kerak, in Giordania, è una di quelle notizie che sembrano perdersi nelle grandi crisi in corso tra Medio Oriente e Nord Africa. Tra Siria, Iraq, Libia. Eppure è una di quelle che fanno venire più di qualche brivido. I pochi fatti finora accertati dalle fonti giornalistiche affidabiliContinua a leggere

…e intanto, nella fragile Giordania…

La notizia dell’attacco alla stazione di polizia di Kerak, in Giordania, è una di quelle notizie che sembrano perdersi nelle grandi crisi in corso tra Medio Oriente e Nord Africa. Tra Siria, Iraq, Libia. Eppure è una di quelle che fanno venire più di qualche brivido. I pochi fatti finora accertati dalle fonti giornalistiche affidabiliContinua a leggere

…e intanto, nella fragile Giordania…

La notizia dell’attacco alla stazione di polizia di Kerak, in Giordania, è una di quelle notizie che sembrano perdersi nelle grandi crisi in corso tra Medio Oriente e Nord Africa. Tra Siria, Iraq, Libia. Eppure è una di quelle che fanno venire più di qualche brivido. I pochi fatti finora accertati dalle fonti giornalistiche affidabiliContinua a leggere

Ruspe o biberon un nuovo libro per andare oltre il luoghi comuni sui migranti

La rotta del Brennero specchio delle politiche europee

In poco meno di un mese la rotta del Brennero si è tinta di sangue e lacrime a causa delle tragedie annunciate, che sono costate la vita a…

Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji

Lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji torna finalmente in libertà, dopo almeno 9 mesi di carcere. Lo ha annunciato questa mattina il suo avvocato Mahmoud Othman, secondo il quale la Corte di Cassazione del Cairo ha ordinato la sospensione della sentenza che aveva condannato il giovane autore a due anni di carcere per “violazione … Continua a leggere Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji →![]()

Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji

Lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji torna finalmente in libertà, dopo almeno 9 mesi di carcere. Lo ha annunciato questa mattina il suo avvocato Mahmoud Othman, secondo il quale la Corte di Cassazione del Cairo ha ordinato la sospensione della sentenza che aveva condannato il giovane autore a due anni di carcere per “violazione … Continua a leggere Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji →![]()

Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji

Lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji torna finalmente in libertà, dopo almeno 9 mesi di carcere. Lo ha annunciato questa mattina il suo avvocato Mahmoud Othman, secondo il quale la Corte di Cassazione del Cairo ha ordinato la sospensione della sentenza che aveva condannato il giovane autore a due anni di carcere per “violazione … Continua a leggere Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji →![]()

Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji

Lo scrittore e blogger egiziano Ahmed Naji torna finalmente in libertà, dopo almeno 9 mesi di carcere. Lo ha annunciato questa mattina il suo avvocato Mahmoud Othman, secondo il quale la Corte di Cassazione del Cairo ha ordinato la sospensione della sentenza che aveva condannato il giovane autore a due anni di carcere per “violazione … Continua a leggere Torna in libertà lo scrittore egiziano Ahmed Naji →![]()

Costa molto più respingere i migranti che accoglierli come si deve

In occasione della Giornata Internazionale del Migrante che ricorre il 18 dicembre, proponiamo un un’inchiesta su immigrazione ed accoglienza, in rapporto all’economia

L’articolo Costa molto più respingere i migranti che accoglierli come si deve sembra essere il primo su Arabpress.

Le complesse origini della lingua araba

Il 18 dicembre si celebra la Giornata Mondiale della Lingua Araba